あなたに合った治療がみつかる

病気と治療の検索サイト

メディカルブレイン

- 専門性・先進性の高い豊富なコンテンツ

- 便利な3つの検索機能

- イラストや図表でわかりやすい

- 複数の病院による解説を読める

- 統計や論文など、根拠を明確にして解説

病気・治療を調べる

記事をご提供いただいている医療機関一覧

症状から探す

- 1.調べたい項目を選んでください

-

- 範囲

- 部位

- 症状

- 病気

症状のある範囲を選んでください

症状のある部位を選んでください

- 範囲

- 部位

- 症状

- 病気

- 2.症状を選んでください

症状を選んでください

- 範囲

- 部位

- 症状

- 病気

検索結果:0件

症状を選ぶと、該当する病名が表示されます。

本サービスは情報提供サービスであり、本サービスにおける医師・医療従事者等による情報の提供は診療⾏為ではありません。

診療を必要とする⽅は、医療機関や医師にご相談の上、専⾨的な診断を受けるようにしてください。

本サービスで提供する情報の正確性については適正であるように努めますが、内容を完全に保証するものではありません。

また、情報は掲載当時の調査によるものとなっています。

情報に誤りがある場合には、お⼿数ですがメディカルブレイン編集部までご連絡をいただけますようお願いいたします。

[ご連絡先・お問い合わせ]

※記事の中には⾃由診療の内容が含まれている場合があります。費用等については、直接医療機関にお問い合わせください。

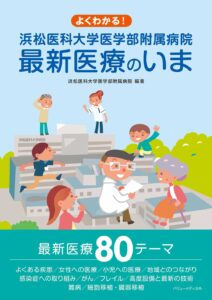

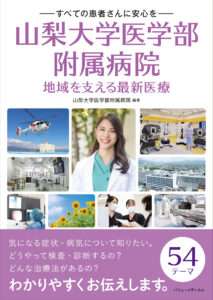

発行中の書籍

- 1,650円(税込)

Amazon

- 1,628円(税込)

Amazon

- 1,100円(税込)

Amazon

- 1,320円(税込)

Amazon

- 1,320円(税込)

Amazon

- 990円(税込)

Amazon

※バリューメディカルは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。