胆道がん(胆管がん・胆のうがん)

基礎情報

概要

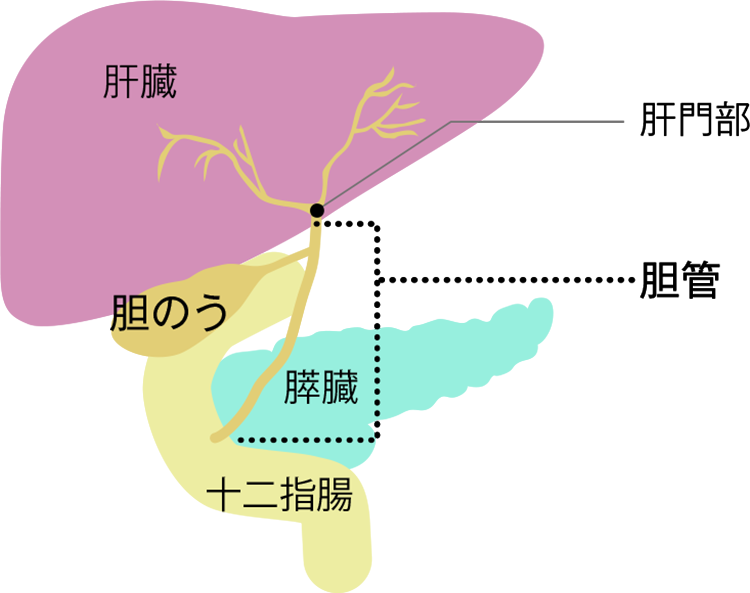

胆道とは、肝臓から分泌される胆汁の通り道のことをいい、胆道の各部位にできるがんを胆道がんと呼びます。胆汁は肝臓で作られた後、胆管を通り、一時的に胆のうにためられ、十二指腸へと流れていくもので、胆道がんは主に、胆管がんと胆のうがんの2つを指します。

いずれも年齢とともに発症率は上がり、患者さんは70歳代と80歳代がもっとも多く、性別では胆管がんが男性に多い一方で、胆のうがんは女性に多いのが特徴です。

胆道の周りには重要な血管や神経、リンパ節が豊富にあり、がん細胞が周囲の組織に広がりやすい面があります。初期症状が出にくいことも含め、胆道がんと分かったときにはがんがすでにかなり進行しているケースも多く見られます。

胆道がん(胆管がん・胆のうがん)の症状

胆道がんは初期の段階ではほとんど自覚症状がなく、早期発見が難しいがんです。がんが進行すると、黄疸(おうだん)が生じるほか、胆管炎や胆のう炎になり、右の脇腹の痛みや発熱などがおこることがあります。

そのほか、吐き気や嘔吐(おうと)、体重の減少や食欲不振といった症状が現れます。黄疸は悪化すると、便が白っぽくなったり、尿が茶色く濃くなる、皮膚がかゆくなるといった症状が見られるようになります。

胆道がん(胆管がん・胆のうがん)の原因

胆道がんの明確な原因についてはまだ分かっていませんが、一つには胆道への長期的な刺激や炎症が続くことがあげられています。また、胆管がん、胆のうがんのいずれも、膵(すい)・胆管合流異常がリスク因子の一つとされています。

膵・胆管合流異常とは、膵管と胆管が十二指腸に入る手前で合流してしまう先天性の形成異常のことをいいます。それによって膵液や胆汁がお互いに逆流する形になってしまい、胆道がんのほか、胆管炎や胆石、閉塞性黄疸や急性膵炎などさまざまな病気の原因となることがあります。

胆道がん(胆管がん・胆のうがん)の検査・診断

黄疸や右脇腹などの痛みがあり、胆道がんが疑われる場合には、まずは腹部超音波検査(エコー検査)や血液検査などを行い、異常がないかを調べます。

腹部超音波検査

おなかの表面から超音波(エコー)を当て、胆管や胆のうの様子を観察し、変わったところがないかを調べます。超音波検査は痛みを感じることもなく、簡便にできる検査として患者さんの負担も少ないため、健康診断でもよく行われています。

血液検査

腹部超音波検査と併せて血液検査を行い、ALPやγ-GTP(ガンマGTP)などの肝・胆道系酵素や、血清ビリルビンの濃度が高値になっていないかを確認します。胆管がんの場合はこれらの数値に異常が見られ、腫瘍マーカーも上昇することがありますが、初期の胆のうがんでは、こうした血液検査の結果では異常が認められないことがあります。そのため血液検査だけではがんかどうかを判断できず、腹部超音波検査の実施が必要です。

画像検査

がんと思われる異常が見つかったときは、その広がりなど進行の度合いを調べるために、CTやMRIなどの画像検査を行います。周りの組織への広がりがないか、ほかの臓器に転移していないかを見極め、その後の治療方針を決定していきます。

内視鏡検査(超音波内視鏡検査・内視鏡的逆行性胆管膵管造影)

口から内視鏡を挿入して行う検査で、必要に応じて行います。内視鏡の先端に超音波の装置を付けておなかの内側から胆のうを観察したり、内視鏡を使って胆管にカテーテルを挿入して造影剤を流してX線で撮影し、胆管や胆のうの形を調べます。

胆道がん(胆管がん・胆のうがん)の治療

胆道がんの治療は、手術によってがんを取り除くことが基本となります。何らかの理由で手術が難しい場合には、抗がん剤治療を行うほか、放射線治療も検討されますが、いずれも治療成績は手術よりも劣ることがもっぱらです。

外科手術

手術の方法はがんの発生部位によってやや異なります。胆管とともに膵臓や十二指腸などを切除する必要のあるケースや、胆のうの近くにある肝臓や胆管、リンパ節などへの転移の可能性がある場合には、それらも併せて摘出する手術を行います。胆のうがんの場合、がんが胆のう壁の表面にとどまっていると考えられるときは、胆のうのみの摘出で済むケースも多々あります。

抗がん剤治療

手術ができない場合には抗がん剤治療を選択することになります。なかでもゲムシタビンとシスプラチンという抗がん剤の併用が標準的な治療法で、患者さんの全身状態などを考慮しながら具体的な方法を検討していきます。

放射線治療

がんによる痛みを和らげることや、がんの進行を遅らせる目的で補助的に行われます。胆道がんにおける放射線治療の有効性は十分に確認されておらず、治療法としては標準的ではありません。

更新:2025.01.30