下肢静脈瘤

概要

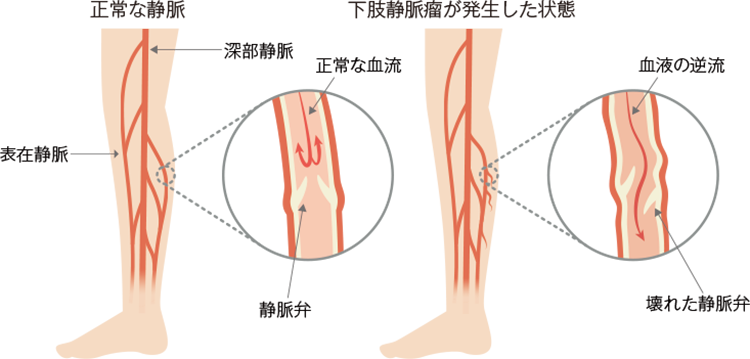

下肢静脈瘤は足の皮下静脈がこぶのようにボコボコと盛り上がったり、クモの巣状や網目状に浮き出てくる病気です。全身から心臓に戻ってくる血管である静脈の弁の機能が弱まり、うまく働かなくなることで血液が逆流するなど、流れに滞りが生じることによって起こります。多くの場合、膝(ひざ)から下の静脈に血液がたまって血管が伸びたり、膨らんだりすることでそうした状態になります。

特に40歳以上の女性にできやすく、立ったままであまり動かない仕事をしている人に多く発生します。長時間の立ち仕事は血管への負担につながることから、時折体を動かしたり、足を上げて休むことが大切です。弾性ストッキングを着けて、血液の流れを助けてむくみを軽減するとともに、同じ姿勢を取り続けることは避けるなど、日ごろの生活から気をつけていくことが予防につながります。

下肢静脈瘤の症状

目に見える症状として、ふくらはぎの血管がこぶのように膨らんで盛り上がった状態になります。足の表面に血管が浮き出るため、見た目を気にして精神的な苦痛を感じる人もいますが、下肢静脈瘤そのものが痛むことはあまりありません。

見た目以外の自覚症状を感じない人が多い一方で、ふくらはぎのだるさやむくみ、疲れやすさを訴える人もいます。血行が悪くなるため、歩いているときや就寝中にこむら返りを起こしやすくなり、症状が進むと、皮膚に湿疹や色素沈着、潰瘍(かいよう)が生じることもあります。

下肢静脈瘤の原因

下肢静脈瘤は、足から心臓へ押し上げる血液の流れが逆流して、静脈内に戻ってしまうことが原因となる病気です。本来、足の血液はふくらはぎの収縮によって押し上げられますが、筋肉のポンプ機能が低下したり、血液の逆流を防ぐ静脈弁の動きが弱くなったりすることで起こります。

長時間立ち続けることの多い仕事をしている人や、加齢による筋肉量の減少や、妊娠によって静脈が圧迫され、静脈の血管や弁が弱くなることでも生じやすくなります。そのほか、深部静脈血栓症や骨盤内腫瘍といった、静脈以外の原因によって静脈瘤(りゅう)ができる場合もあります。

下肢静脈瘤の検査・診断

見た目の状態を診たり、血管のこぶや腫れに実際に触って診断します。加えて、静脈の太さや血管の流れを確認するために超音波検査を行うことが多くあります。超音波検査には、ドプラー血流計とカラードプラー検査があります。また近年では、超音波検査の補助的な検査として、CT検査やMRI検査が行われるケースも増えています。

ドプラー血流計

プローブという器具を皮膚に当てます。血液の流れの速さの変化を音で検知するので、血管内で逆流が起きているかが分かります。

カラードプラー検査

ドプラー血流計と同様に、プローブを皮膚に当て、超音波を利用して血液の流れをカラー画像で表示します。血液が逆流しているかどうかを視覚的に見て判断するもので、血管の太さや血液の流れの速さを測ることができます。ほとんどの下肢静脈瘤はこの検査によって診断が可能です。

容積脈波検査

静脈の機能を詳しく調べる検査で、つま先立ち運動をしながら行います。運動によって静脈の容積の変化を調べることで、筋肉のポンプ機能の状態などが分かります。

下肢静脈瘤の治療

下肢静脈瘤の治療法としては、主に圧迫療法、手術、硬化療法の3つが挙げられます。

圧迫療法は、弾性包帯や弾性ストッキングなどを着用して足全体を圧迫することで、静脈内の血液を心臓に戻りやすくするものです。ふくらはぎの筋肉の動きを助け、血液の循環をスムーズにする治療法ですが、あくまでも予防や病気の進行を防ぐ目的や、手術後の再発防止のために行います。

手術にはいくつかの方法があり、皮膚を切開し、弁の不全などで逆流が生じている静脈を取り去るストリッピング手術や、静脈の血管内にカテーテルを挿入し、レーザーで静脈の内側を焼くことで逆流を止める血管内焼灼術(しょうしゃくじゅつ)などが挙げられます。

硬化療法は、静脈の中に硬化剤を注射して血管を塞ぐ(ふさぐ)方法で、固まった血管は退化し、やがて組織に吸収されて消えていきます。外来での対応も可能な、患者さんにとって負担の軽い治療法です。

これらの治療法の中から、症状や患者さんの要望などに合わせて適切な治療を選択するほか、複数の方法を組み合わせた治療が行われることもあります。一方で、長時間立ち続けない、寝るときには足を高くして休むなど、日常生活における取り組みによって症状を和らげることが大事なのは言うまでもありません。

更新:2025.02.03