大動脈解離・解離性大動脈瘤

基礎情報

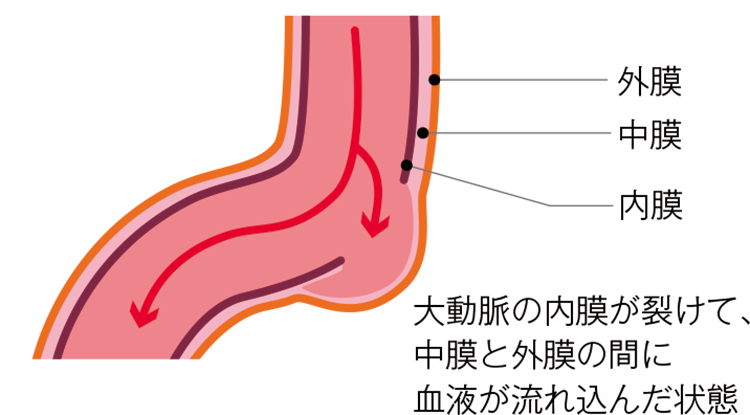

概要

血管は内側から、内膜、中膜、外膜と呼ばれる膜の三層構造になっていますが、血管が流れる側である内膜に傷がついて裂けると、そこから血液が漏れてしまいます。この状態を、大動脈解離と呼びます。

大動脈は非常に重要な血管なので、大動脈解離を起こして血管が細くなり血流が悪くなる、あるいは、裂け目が広がり血液が逆流するようなことが起こると、全身に重大な症状をもたらしてしまいます。全身の血液循環が悪くなると、脳梗塞(のうこうそく)や心筋梗塞(しんきんこうそく)などを引き起こし、突然死の原因となることもあります。

大動脈解離には、解離が起こった部分と発症時期による分類があります。上行大動脈(じょうこうだいどうみゃく)に解離があるものをA型、ないものをB型と分類(スタンダード分類による)され、発症後2週間以内のものを急性期(48時間以内は超急性期)、2週間を超えて3カ月以内を亜急性期、3カ月を超えるものが慢性期と呼ばれます。これらの分類により検査や治療方針が大きく変わってくるのも大動脈解離の特徴です。

大動脈解離・解離性大動脈瘤の原因

大動脈の内側が裂けやすくなってしまうのは、高血圧が主な原因だとされています。大動脈解離を発症してしまった多くの患者さんが高血圧を放置していたという傾向があり、高い圧力にさらされ続けた血管の内膜に傷ができてしまい、解離へとつながることが多いとされています。

加齢により発症のリスクは高まり、動脈硬化、脂質異常症、糖尿病、喫煙やストレスも発症の要因とされ、ホルモンの影響やマルファン症候群などの生まれつきの遺伝性疾患も原因となります。外傷によって強いショックを受けたときに発症することもあります。

大動脈解離の発症は男女とも70歳代がピークとなっています。発症には季節的な要因もあり、冬場に多く夏場に少ないという傾向があり、時間的には午前6~12時に多く、深夜から早朝にかけては少ないとされています。

大動脈解離・解離性大動脈瘤の症状

大動脈解離に前兆はないとされています。大動脈が裂けた瞬間には、経験したことのないような激痛が走ります。耐えられない痛みで気を失う人もいます。痛みは、裂けた部分によって、胸、背中、腰などに起こり、内膜が裂けていくにつれて痛みの場所が移動していき、裂けるのが一時的に治まると痛みが止まることもあります。

血管の裂けが止まったとしても、裂け目に血液が詰まりこぶのように膨らんで破裂し、急激に血圧が下がってショック状態になることがあります。裂け目が血管のほかの臓器への枝分かれする部分にまで及ぶと、その先の臓器が機能不全を起こします。脳に向かう動脈に障害が起これば脳梗塞、心臓を取り巻く動脈が影響を受ければ心筋梗塞などが発症する可能性があります。

大動脈解離・解離性大動脈瘤の検査

大動脈の裂けている場所を特定するために、胸部X線検査、CT検査、心臓エコー検査、MRI検査などが行われます。しかし大動脈解離が疑われる場合には、一刻も早く確定診断を行った上で緊急手術を行う必要があるため、血管が映りやすいように造影剤を用いたCT検査が優先されることが多いようです。

大動脈解離・解離性大動脈瘤の治療

上行大動脈に解離があるA型の場合、命に関わる状況であることが多いため、緊急手術が必要とされます。一方で上行大動脈には解離がないB型の場合は、内科的な処置で回復する可能性があることから、まず降圧剤など薬物を用いて血圧を下げる治療が行われます。しかし臓器や手足への血流が悪くなった場合には手術が必要となります。

人工血管置換術

解離が起こっている部分の血管を取り除き、人工血管に置き換えます。主に上行大動脈や弓部(きゅうぶ)大動脈の解離に対して行われますが、一時的に心臓の動きを止め、人工心肺装置につないでの手術となるため、患者さんへの負担は大きなものとなります。

ステントグラフト留置術

ステントグラフトとは、人工血管にステントと呼ばれるバネ状の金属を取り付けたものです。カテーテルという柔らかな細い管を足の付け根などから血管に挿入し、管を通して細く圧縮されたステントグラフトを入れ、大動脈が裂けている箇所まで到達させたところで広げて留め置き、内側から大動脈を支えます。大きな手術にはならないため、患者さんの負担は小さくてすみますが、血管が枝分かれしている場所まで解離が進んでいると使えません。

更新:2025.01.31