算数障害とは

子どものこころ診療部

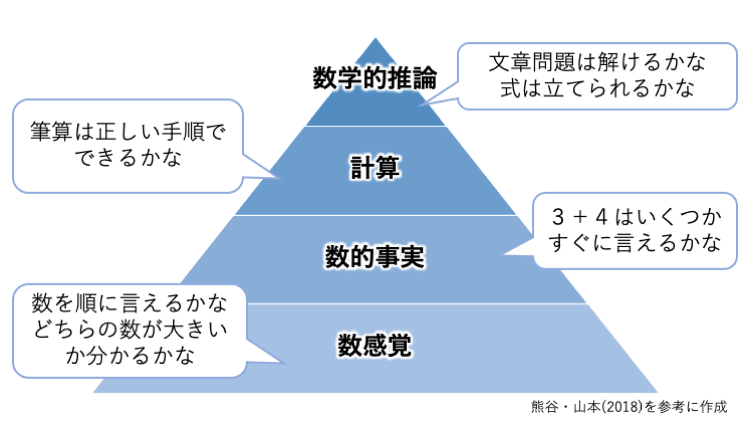

算数障害とは、知的発達に遅れがないものの、数感覚、数的事実(暗算)、計算(筆算)、数学的推論(文章題)のうち、1つ以上に大きな困難がみられる状態です。同じ算数障害の子どもであっても、困難を示す箇所と程度は様々です。また、学校で学ぶ算数や数学の勉強が苦手な子どもたち全員が算数障害というわけではありません。数を捉えることや計算することに苦手さがあるので、周囲の理解や適切な支援が重要です。

困難の例

① 数感覚の困難

数の大小関係や順序関係を捉えることに苦手さがあります。

困難の例

- ● どちらの数が大きいか比較することが難しい

- 12と20のどちらがどのくらい大きいか判断することが難しい

- ● 数を順に言うことが難しい

- 数を小さい順に言う時、数を飛ばしたり、より小さい数に戻ったりする

- ● 見た数を読み上げることが難しい

- 182を「じゅうはちじゅうに」と読む

- ● おおよその数を言うことが難しい

- 1999は約2000であると気付くことが難しい

- ● 量を測ることが難しい

- 水のかさや長さ、重さなどを正確に測ることが難しい

② 数的事実の困難

1桁同士のような比較的簡単な計算を、計算せずに記憶から取り出すこと、暗算することに苦手さがあります。

困難の例

- ● 簡単な計算であっても間違える

- 1桁同士の計算であっても間違える

- ● 指を使う

- 学年が上がっても指を使って数えたり、指を使っても間違ったりする

- ● 時間がかかる

- 記憶から取り出す方略ではなく、数え足す方略などを使って考えるため、時間がかかる

- ● 数の操作が難しい

- 物を使って計算の内容を再現することが難しい

③ 計算の困難

筆算するような2桁以上の数同士の計算に苦手さがあります。

困難の例

- ● 大きな数の計算が難しい

- 位を誤ったり、繰り上がりや繰り下がりの時に操作を誤ったりする

- ● 筆算の手順を誤る

- どのように筆算するのか迷うことがある

- ● 時間がかかる

- 同年齢の子どもたちと比べて多大な時間がかかる

④ 数学的推論の困難

文章題に取り組むことに苦手さがあります。

困難の例

- ● 文章題の内容を読み取れない

- 何がどれだけ変化しているのかを考えることが難しい

- ● 立式が難しい

- 足し算の問題なのに引き算をしてしまう

子どものこころ診療部で提供できること

① 知能検査

算数が苦手な子どもたちの中には、知的障害のある子どもや、得意なことと苦手なことの差が大きい子どももいます。どのような困難の背景があるのかを調べ、学習や生活に活かせる得意な力を見つけるためにも、まずはウェスクラー式知能検査などを行います。

② 算数障害特性の検査

算数障害の特性がどの程度あるのかを調べるために行います。

③ 学校や家庭でできる支援方法の提案

知能検査や算数障害特性の検査の結果をもとに、学校やご家庭でできるお子さんに合った支援方法の例をお伝えします。

更新:2025.08.05