基礎情報

概要

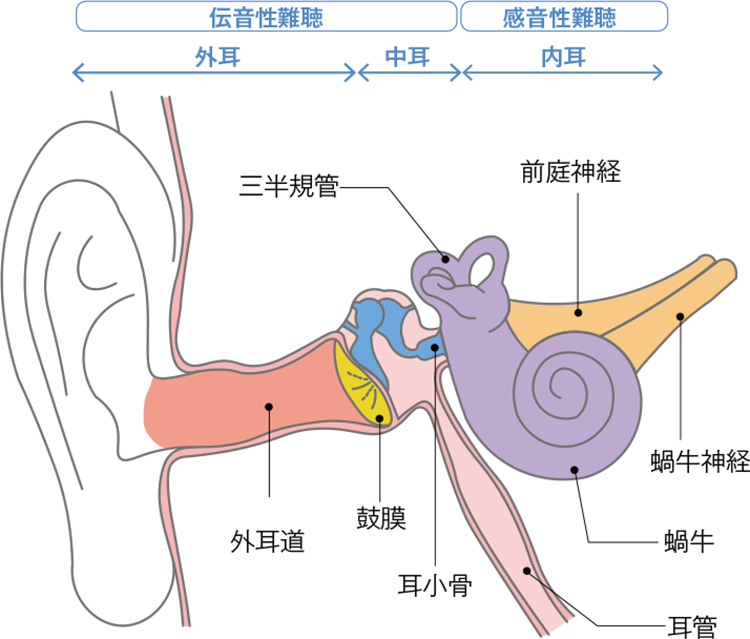

音から生じた振動は、外耳から取り込まれ、鼓膜の奥の耳小骨(じしょうこつ)を経て内耳に達します。振動は内耳で電気信号に変換され、脳に送られて初めて音として認識されます。外耳から内耳、脳へと伝わる、音を認識するプロセスのどこかに障害があることで、聞こえにくくなる状態が難聴です。

音が聞こえにくくなると、どの年代であっても日常生活に支障をきたしますが、高齢者の場合は認知症を発症するきっかけになったり、子どもの難聴は、言葉の習得など成長に重大な影響を及ぼしたりします。年齢に関わらず、できるだけ早期に発見し、治療を開始することが必要ですが、乳幼児は自分から聞こえの悪さを訴えることができないため、大きな音を立てても驚かない、言葉を発しない、何度も聞き返すなど、難聴のサインを周囲が見逃さないようにすることが重要です。

難聴の原因

音を認識するプロセスのどこに障害があるかによって、難聴はいくつかのタイプに分けられます。子どもの先天性難聴の原因は、遺伝や妊娠中の感染とされています。一般的によく知られている風疹のほか、サイトメガロウイルス、トキソプラズマ、ヘルペスなどの母子感染は、難聴の発症リスクにつながります。

難聴の種類

外耳や、鼓膜・耳小骨といった中耳の障害で、音の振動を内耳に伝えられないことによって起こる難聴を「伝音性難聴」と呼んでいます。

伝音性難聴を引き起こす疾患には、鼓膜に穴が開く鼓膜穿孔(こまくせんこう)や中耳炎、耳小骨先天異常などがあげられます。

一方、内耳の障害によって振動を電気信号に変換できなかったり、電気信号を脳に伝達できなかったりすることで起こる難聴を「感音性難聴」といいます。加齢によって内耳の機能が低下する加齢性難聴、大きな音を聞き続けた結果として生じる突発性難聴、遺伝や母親の妊娠中の感染が原因で起こる先天性難聴はこのタイプです。感音性難聴の原因になる疾患には内耳炎や聴神経腫瘍(ちょうしんけいしゅよう)、メニエール病などがあります。

このほか、伝音性難聴と感音性難聴が合わさったタイプを「混合性難聴」、精神的なストレスなどが原因となるタイプを「心因性難聴」といいます。

難聴の症状と診断

伝音性難聴の特徴は、小さな音が聞きづらくなることです。それに対して、感音性難聴は低い音は聞き取れるのに、高い音が聞き取れなくなります。「音がぼやける」という表現もよく用いられ、聞き間違いが多いことも特徴です。

伝音性難聴、感音性難聴、混合性難聴の診断には、まず純音聴力検査(難聴の程度や障害の場所はどこかを調べる検査)を行い、聞き取れる音の大きさと音の高さを調べます。伝音性難聴には、インピーダンス検査(中耳の伝音機構がどの程度、音の流れを妨げているのかを調べる検査)を行います。感音性難聴の兆候があれば、語音聴力検査(言葉の聞き取りやすさを調べる検査)を実施します。混合性難聴には、インピーダンス検査と語音聴力検査を併用します。

難聴の治療

伝音性難聴の場合は、中耳炎などの原因疾患や耳小骨の奇形などを薬物療法や手術によって治療することで、症状の改善が期待できます。また、大きい音なら聞き取れるため、補聴器の利用も効果的です。一般的な補聴器以外にも、頭蓋骨を介して音の振動を聴覚神経に直接伝える「骨伝導補聴器」という選択肢もあります。

感音性難聴のうち突発性難聴は、早めにステロイド薬やビタミン剤などを投与すれば改善の可能性はあります。また、聴神経腫瘍などの原因疾患の治療も難聴の改善につながると考えられます。補聴器でも改善できない重度の難聴の場合には、体内装置を内耳に埋め込み、体外装置で拾った音を電気信号に変換して送信する人工内耳の手術も検討されますが、感音性難聴の根本的な治療法はまだ確立していないのが現状です。

難聴は誰にでも起こりうる疾患です。加齢による聴力の低下は避けられませんが、聴力低下のスピードを遅らせることは可能です。内耳や脳の血流が滞る原因となる糖尿病、高血圧、脂質異常症といった生活習慣病は加齢性難聴の危険因子です。喫煙や過度の飲酒も動脈硬化や高血圧の悪化につながるので注意が必要です。

また、突発性難聴の予防には騒音を避けることが重要です。騒音というと、工事現場や大音量の音楽が流れるコンサートなどを想像しますが、イヤホンで音楽を長時間聴くなど、日常的な行為にも危険は潜んでいます。大きな音にさらされる環境を避け、生活習慣病を招く生活習慣を改善し、心因性難聴の原因となる精神的ストレスを排除する生活を心がけることで、聴力の維持に努めましょう。

更新:2025.02.06