睡眠中に足がつる(こむら返り)について解説。体のSOSや病気のサインかも!?

メディカルブレイン編集部

多くの人が一度は経験している、ふくらはぎの筋肉などがけいれんして足がつる(こむら返り)という現象。夜中や明け方に突然起こるうえに比較的痛みも強く、びっくりして目が覚めてしまったことがある人もいるのでは。

その足がつる現象は、もしかしたら体のSOSかもしれません。

一般的には時々起こる程度のありふれた症状ですが、生活に支障を来すほど頻発する場合は、何らかの疾患が隠れている場合も。今回は、そんな足がつる原因や関連疾患、対策方法などについて解説します。

そもそも、足がつるとはどのような症状?

筋肉の伸縮バランスが崩れることで突発的に筋肉が強く収縮し、すぐに弛緩せず数秒〜数分程度収縮し続ける状態を指します。一般には「足がつる」と表現されることが多く、就寝中などの無意識の状態で起こりやすいうえ、強い痛みを伴うことが多いのも特徴です。一過性であれば基本的に病的なものではなく、条件がそろえば健康な人でも起こり得る現象です。

なお、足がつるとはこむら返りと言いますが、「こむら(腓)」とはふくらはぎのことを指し、その名の通りふくらはぎに多く起こります。しかし、足の裏や指、太ももの前側(大腿四頭筋)や裏側(ハムストリングス)なども、普段からよく使う、負担がかかりやすい筋肉であり、こむら返りが起こりやすいとされる部位です。

足がつるのはなぜ起こる?

はっきりとした原因やメカニズムは現時点ではまだ解明されていませんが、誘発されやすい原因は、以下のようにいくつか挙げられます。

-

水分不足などによる電解質異常:

発汗時に水分補給をおろそかにすると、水分不足や脱水気味になります。そうなると体内の電解質のバランスが崩れ、筋肉と神経の情報伝達がスムーズに行われなくなります。その影響で筋肉の収縮と弛緩のコントロールが乱れ、こむら返りが起こりやすくなります。 -

血行不良:

血液は、酸素やミネラルなどの栄養素を全身に運ぶ役割を担っています。血行不良になると、体内に十分な酸素や栄養素が行き届きにくくなり、筋肉の機能が低下しやすくなります。 -

体温の低下、冷え:

体が冷えると筋肉や血管が収縮し、血行不良にもつながるため、こむら返りを誘発しやすくなります。

上記3つは、睡眠中の夜間や明け方に起こりやすい理由としても該当します。睡眠中の発汗による脱水傾向、長時間同じ姿勢を保つことによる血流の悪化、冬場の寒さや夏場のクーラーなどによる冷え、熱帯夜による大量の発汗など、足がつる条件がそろいやすくなるためです。

また、下記のように筋肉の状態が原因となる場合もあります。

-

筋力低下:

運動不足や加齢による筋肉の衰えや柔軟性の低下も、足がつるきっかけの1つです。

-

筋肉疲労:

激しい運動や長時間の立ち仕事などで筋肉を酷使すると、筋肉に乳酸が蓄積されます。この乳酸が筋肉の収縮のコントロールを妨げるため、こむら返りが起こりやすくなります。筋肉の疲れや筋肉痛などの自覚があるときは、特に注意してください。

このほか、睡眠不足や疲労などが原因となる場合もあります。

足がつるのはどんな人に起きやすい?

条件次第では健康な人でも経験し得る症状ですが、下記に該当する人は特に起きやすい傾向があるとされています。

-

50歳以上の人:

加齢によって慢性的に運動量が少なくなることで筋肉量が低下し、筋肉が疲れやすくなるためです。

-

妊娠中の人:

栄養の一部が母体から胎児へ移行する際の一時的なミネラル不足により電解質のバランスが崩れやすくなる、胎児が大きくなるにつれて下半身の筋肉への負担が増す、子宮が大静脈を圧迫して血液循環が悪くなるなど、こむら返りを誘発する条件がそろいやすくなります。

ほかにも長時間の立ち仕事が多い人、日常的に運動量が多い人なども、筋肉への負担の観点から注意が必要です。

足がつった時の対策方法は?

一度こむら返りになると、痛みに耐えながら、症状が落ち着くまで我慢してしまう人も多いのでは。できれば起こる前に予防したい、起こってしまった時にはなるべく早く痛みから解放されたいものです。

ここでは、こむら返りに対する予防策や対処法をお伝えします。

足がつらないためにできること

自宅でも簡単にできる予防策やセルフケアを以下に紹介します。

-

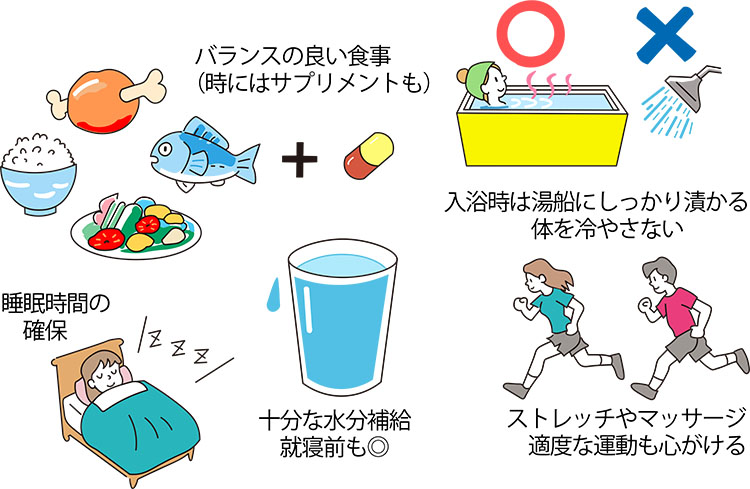

規則正しい生活やバランスの良い食事:

カルシウムやマグネシウム、カリウムなどのミネラル、ビタミンEやビタミンB1といったビタミン類、クエン酸などが、足のつりに効果的な栄養素であるといわれています。食品のみによる摂取が難しい場合は、サプリメントなども上手に活用してみてください。もちろん、睡眠不足も大敵です。睡眠時間の確保にも気を配りましょう。 -

十分な水分補給:

寝る前にコップ一杯の水を飲むことは、睡眠中に足がつらないようにするための有効かつ手軽な予防策になります。また運動後や発汗後には、水分補給や塩分補給を忘れずに行いましょう。 -

体を冷やさない:

入浴時はできるだけ湯船に浸かって体を温め、冷たい飲み物よりも温かい飲み物を意識的に選ぶようにしましょう。就寝時には、たとえ夏場でも掛け布団を使用するのがおすすめです。エアコンの温度の下げ過ぎにも注意してください。 -

ストレッチやマッサージなど適度な運動の習慣化:

運動不足への対策として、無理のない強度での運動も効果的です。運動前後のストレッチも忘れずに。このような運動やマッサージ、ストレッチを定期的に行うことも、足がつらないための予防法の1つです。

そのほか、アルコールやタバコの摂取量を減らす、高いヒールなど脚の筋肉への負荷が高い靴を避けるなどといったことも対策になります。

また、就寝時の意外な注意点として、重い掛け布団を使いあおむけの状態で寝ると足首の関節が伸ばされてしまい、足がつりやすくなるため、筋肉の疲労や睡眠不足などを感じる日には、横向きで寝たり軽めの掛け布団にしたりして予防をしましょう。

足がつってしまったら?

足がつった時に注意すべきなのが、硬直している筋肉を急激に伸ばしてしまうこと。筋肉が断裂して、肉離れの原因となってしまいます。

足がつると強い痛みを伴いますが、まずは慌てないことが大切です。そのうえで部位に応じて、以下のようなストレッチを試してみましょう。

-

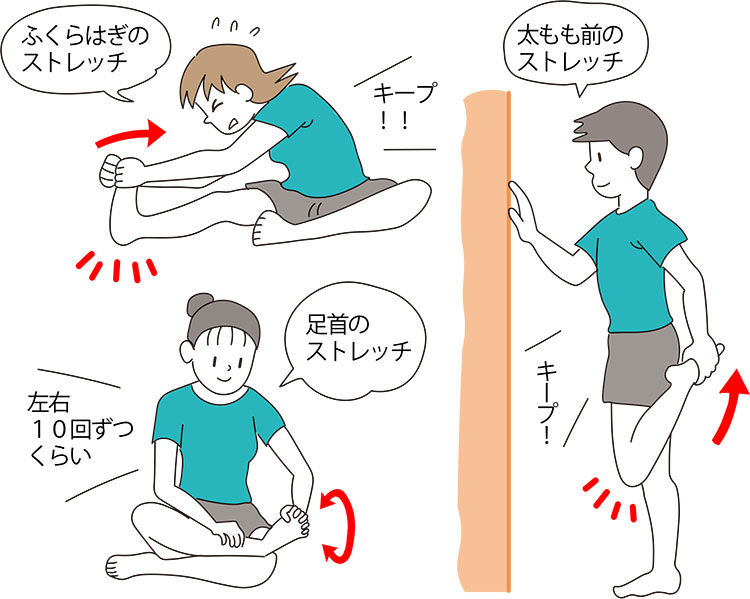

ふくらはぎのストレッチ:

膝を伸ばして床に座り、アキレス腱の伸びを感じながら、爪先を手前にゆっくりと倒します。15秒〜数分程度キープしましょう。

-

太もも前側のストレッチ:

片方の膝を後ろに曲げ、かかとをお尻に近づけていきます。バランスを取るため、壁に手をついてもOK。太もも前側の伸びを意識しながら、15秒〜数分程度キープしましょう。 -

足首のストレッチ:

足を手で持ちながら、足首をゆっくりと大きく回します。時計回り、反時計回りにそれぞれ10回ずつを目安に行いましょう。

また、これらのストレッチはこむら返りが起こった時だけでなく、普段から習慣化するのもおすすめです。タイミングとしては、就寝前や起床後に行うのが良いでしょう。

痛みがひどい場合は、筋弛緩薬、抗不安薬、抗けいれん薬、漢方薬などを用いるのも手です。漢方薬の芍薬甘草湯は妊娠中の人でも使用できることからよく使われています。しかし甘草による副作用が出やすいため、内服の頻度や量については医師や専門家の指示に従ってください。

突発的に起こる足がつることも、起こりやすい条件や対策を知ることである程度未然に防ぐことができます。快適な眠りを守るため、まずは就寝前のコップ一杯の水など、できることから始めてみましょう。

足がつるのと関連性が深い病気は?

たまに起こる一過性の足がつる程度であれば、病的な異常性が見られることはほとんどありません。しかし、昼夜を問わず頻発する、生活が変わらないのに頻度が急増した、筋肉がつった状態から何時間も回復しないなど、日常生活に支障を来すほどの場合は、何らかの疾患が潜んでいる可能性があります。

足がつる症状を伴う代表的な疾患の例を、以下の表にまとめました。

| 血管の病気 | 血管炎、下肢閉塞性動脈硬化症、下肢静脈瘤 |

|---|---|

| 代謝異常 | 糖尿病、肝硬変、低栄養など |

| 内分泌疾患 | 甲状腺機能低下症、副甲状腺機能低下症など |

| 神経筋疾患 | 脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、脳梗塞、脳腫瘍、筋萎縮性側索硬化症、筋ジストロフィーなど |

| 電解質のバランス異常 | 下痢、嘔吐、脱水、腎不全、人工透析、熱中症など |

| 薬の副作用 | 高血圧の薬、高脂血症の薬、抗がん剤、喘息の薬、利尿剤、ホルモン剤、不整脈など |

| その他 | 睡眠時無呼吸症候群、うつ病、自律神経失調症、肝障害、アルコール依存症など |

気になる症状が自覚される場合は、医療機関の受診を検討してみてください。

更新:2025.05.22