ノーベル賞で話題の「制御性T細胞」は、がんの特効薬になる?

メディカルブレイン編集部

2025年のノーベル生理学・医学賞が、大阪大学特任教授の坂口志文氏に贈られることが決まりました。これは、私たちの「免疫」に関する非常に重要な発見に対するものです。

私たちの体には、細菌やウイルスなどの外敵から身を守る免疫機能が備わっています。しかし、この免疫機能が何らかの理由で暴走し、間違って自分自身を攻撃してしまうことがあります。これが、関節リウマチや1型糖尿病といった「自己免疫疾患」と呼ばれる病気です。

では、なぜ多くの人は、免疫機能が暴走せずに健康でいられるのでしょうか。実は、私たちの体には、免疫機能が暴走しないように「ブレーキをかける」専門の仕組みである「末梢性免疫寛容」が備わっています。坂口氏が発見したのは、まさにこの「ブレーキ役」の仕組みの中心で働く「制御性T細胞」という細胞でした。

この記事では、「末梢性免疫寛容」という仕組み、そして「制御性T細胞」という細胞とはいったい何なのか、そして私たちの医療をどう変える可能性を秘めているのかを、分かりやすく解説していきます。

「末梢性免疫寛容」が保つ免疫バランス

免疫機能の過剰な働きを抑える、免疫寛容という仕組み

人の体が持つ免疫機能は、体内に侵入してきた細菌やウイルスといった異物を攻撃し、排除する機能です。この機能により、人の体は健康に保たれています。

しかしその一方で、この免疫機能が暴走してしまうと、自分の体を攻撃して、炎症などを生じさせます。これを自己免疫疾患といい、主な病気としては関節リウマチや1型糖尿病などが該当します。

坂口氏のノーベル賞受賞の理由にもある「免疫寛容」とは、ある特定の抗原(細菌やウイルス、花粉などのアレルゲン、がん細胞などの異物)に対して免疫機能が抑制された状態、あるいは免疫機能に異常が起こり働かない状態のことを意味します。

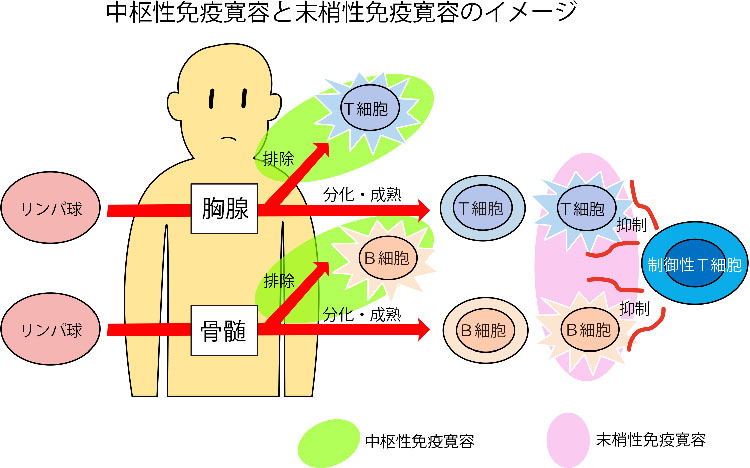

異物を攻撃する免疫細胞であるT細胞やB細胞は、それぞれリンパ球が胸腺(胸骨の裏側、心臓の上にある免疫器官)や骨髄で分化・成熟することで生まれます。ところがその際に、自分の体を攻撃するような機能を持つT細胞やB細胞が生まれることがあります。そのような細胞を放置していると体を攻撃してしまうため、胸腺や骨髄は排除するように働きます。これを「中枢性免疫寛容」と呼びます。

坂口氏が発見した制御性T細胞の役割とは

ところが中枢性免疫寛容は完全ではなく、異常なT細胞、B細胞をすべて排除できるわけではありません。では、なぜ異常なT細胞やB細胞が漏れ出しても、人の体は健康に保っていられるのでしょうか。その理由が、坂口氏が発見した制御性T細胞の存在です。制御性T細胞が、免疫機能が暴走して自分の体を攻撃しないように、末梢組織で制御する役割を果たしているのです。これが末梢性免疫寛容です。

そして制御性T細胞の働きは、自己免疫疾患を抑えるだけではなく、臓器移植時の拒絶反応や炎症、アレルギー反応、妊娠などにおいても過剰な免疫反応を抑制します。このように、中枢性免疫寛容だけでは排除し切れなかった免疫機能の暴走を末梢性免疫寛容で抑えることで、人の体の免疫機能はバランスを保っているのです。

さまざまな病気の治療に応用できる制御性T細胞

制御性T細胞が発見され、その存在が疑いのないものとなったのは2003年

制御性T細胞は英語ではRegulatory T cellsと表記されるため、Tレグ(TREG)とも呼ばれています。この制御性T細胞の存在を坂口氏は1980年代から確信していたと言いますが、なかなか存在を証明することができませんでした。

ようやく存在を証明できたのが、1995年。以降、それまで制御性T細胞に向けられていた疑いの目も、徐々に変わっていきました。しかし、それでもまだ疑念の目は残っていました。そんな中、大きく状況が変わったのが、2003年です。

この年に、坂口氏は制御性T細胞を生み出し、機能を発現させ、状態を維持させるための「Foxp3」と呼ばれるタンパク質を発見します。これによって、制御性T細胞の存在は疑いのないものとなり、今日に至ります。

制御性T細胞をコントロールする新しい治療法への期待感

制御性T細胞の存在と機能を証明するFoxp3が発見されてから、20年余りが経過しています。まだ制御性T細胞のすべての機能やメカニズムが解明されたわけではありませんが、医療に応用していこうと世界中で研究が進められています。

制御性T細胞の働きが増せば免疫反応が弱まり、働きを抑制すれば免疫反応は強まります。もし制御性T細胞をコントロールできるなら、発症している病気に関係した免疫反応だけを抑え込むという治療も可能になるかもしれません。特に自己免疫疾患やアレルギー性疾患、炎症性疾患に効果的ではないかと期待が寄せられています。

その中でも、新しい治療法が最も期待されている病気の一つが、がんです。

制御性T細胞はがんの特効薬になり得る?

制御性T細胞が活発だと、がん細胞にとって都合がよい

制御性T細胞は、がんの治療にどのような効果をもたらすのでしょうか。

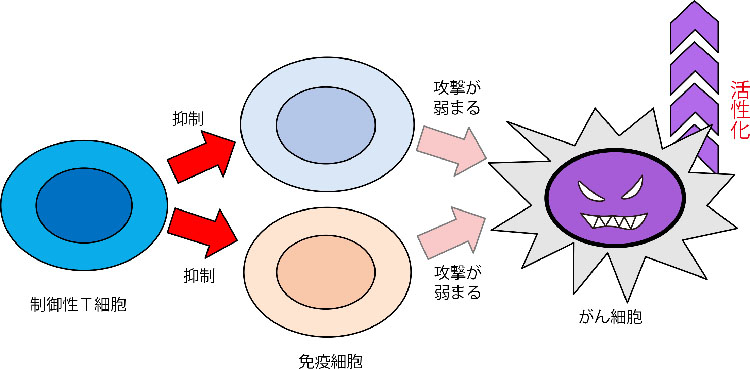

注意したいのは、制御性T細胞の役割は抗原を排除しようとする免疫細胞の働きを抑制する点です。制御性T細胞が活発だと免疫細胞の働きが低下し、がん細胞への攻撃が弱まってしまいます。制御性T細胞が活性化していることは、がん細胞にとっては都合のよい状態なのです。

そこで研究が進められているのが、制御性T細胞の働きを弱める、あるいはなくしてしまうことで、がん免疫療法の治療効果を高めるとともに、自己免疫疾患の発症リスクをも抑えてしまおうという治療法です。

制御性T細胞の働きを弱めて、がん細胞への治療効果を高める

がん細胞は自身の細胞が変異して悪性化したものです。そのこともあり、がん細胞を攻撃する免疫細胞も制御性T細胞も、がん組織内にまで広がっています。しかしこのことにより、もし制御性T細胞の働きを弱めて免疫細胞を優勢にできれば、がん細胞への攻撃を強めることができるようになるのです。

制御性T細胞を応用したこのような新しいがんの治療法は、すでに世界中で進められていて、そのうちのいくつかは臨床試験も始まっています。制御性T細胞の発見が「がんや自己免疫疾患の治療法開発を加速させた」として、今回のノーベル賞受賞につながったのです。

【参考文献】

『免疫の守護者 制御性T細胞とはなにか』(講談社ブルーバックス/坂口志文・塚﨑朝子著)

更新:2025.10.27