すでに昨年1年間の5倍以上と、大流行中の百日咳。生後2か月未満の乳児は特に注意!

メディカルブレイン編集部

5月末の時点ですでに昨年1年間と比べて5倍以上もの報告数が上がっている百日咳。その名の通り、長ければ100日程度も続く咳が、症状の大きな特徴です。成人では重症化するケースは多くありませんが、乳児では感染すると重症化して命に危険を及ぼすことも。今回は、大流行中の百日咳の症状や予防について解説します。

2025年は桁違いの数の報告が上がっている百日咳

国立健康危機管理研究機構の発表によると、2024年の1年間で百日咳の報告数は4,096件でした。しかし2025年は第1週~第21週(2024年12月30日~2025年5月25日)ですでに22,351件と、2024年の1年間と比べると5倍以上の報告数が上がってきています。2024年の第1週~第21週までの報告数は342件だったため、同期間を比べると65倍以上もの数が報告されたことになります。

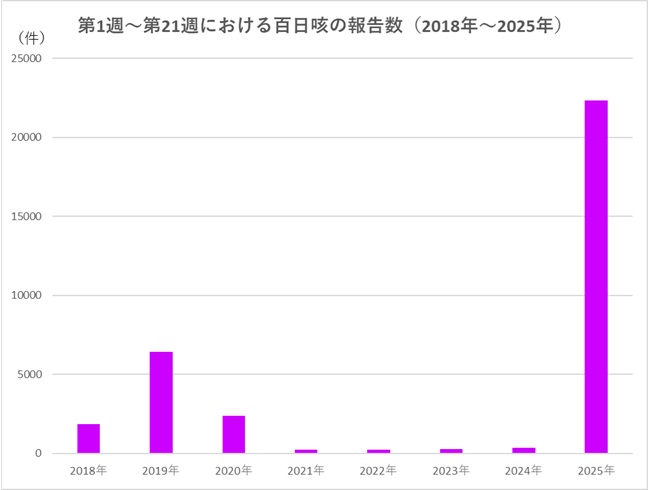

国立健康危機管理研究機構が現状の方法で記録を取り始めた2018年以降の第1週~第21週の報告数は、以下の通りです。2025年の報告数が飛びぬけて多いことが分かります。

これは世界的な傾向でもあり、国立健康危機管理研究機構は、2021年以降における世界保健機関(WHO)への報告数は欧米諸国を含む世界各地で増加傾向にあるとしています。

百日咳が流行っている理由とは?

2024年4月に急性呼吸器感染症(ARI)が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、定点観測の対象となったことから呼吸器感染症への関心が高まったことが報告数増加の一因であるとは考えられますが、同時期に他の呼吸器感染症の報告数は同じような変化を見せていません。このことから、日本での百日咳の流行は、世界的に百日咳の患者が増えていることと無関係ではない可能性があります。

では、今年になって百日咳が流行している理由は、何なのでしょうか。新型コロナウイルス感染症が流行していた2020年~2023年は、マスクの着用などが徹底されていました。この期間は百日咳の流行は起きていませんでしたが、その代わりに集団免疫が低下した可能性があります。つまり、2023年5月以降にマスク着用が緩和されて以降、百日咳が流行しやすい状況になっていたことが原因の一つではないかと指摘されているのです。

百日咳の治療には、抗菌薬を用いた薬物療法が主になります。生後6か月以降からは、抗菌薬の使用が可能です。ただし、激しい咳を伴う場合などは、咳を抑える薬などを服用する対症療法も併用します。これまでマクロライド系抗菌薬が第一選択薬として用いられてきました。ところが近年、このマクロライド系抗菌薬に耐性を示す百日咳菌の存在が報告されて世界的に問題視されています。

百日咳の流行に対して気を付けたいこと

大人の場合、百日咳にかかると咳は長引くものの、重症化しないまま気付かないうちに治っていたということも少なくありません。ただし、乳幼児は違います。重症化して肺炎や脳症を合併し、命に支障をきたすこともあるため、注意しなければなりません。

百日咳菌の感染経路は咳やくしゃみによる飛沫感染と、細菌が付いた手で直接触ったり、あるいはドアノブや手すりなどを介したりして起こる接触感染の2つです。第一選択薬であるマクロライド系抗菌薬に耐性を示す百日咳菌に感染しまうと、治療が長引いた結果、周囲の乳幼児にうつしてしまう可能性があるのです。

百日咳にかかるとどうなる?

百日咳の症状は、以下の3期に分けられます。

カタル期(約2週間)

カタル期ではくしゃみや鼻水、軽い咳に微熱といった風邪に似た症状が生じますが、やがて咳の回数が増え、激しい咳になっていきます。

痙咳期(約2~3週間)

カタル期を過ぎると、連続する短い咳に加え、息を吸い込む際に「ヒュー」と笛のような音が鳴る、発作性けいれん性の「痙咳」と呼ばれる咳が見られるようになります。ただし乳児にはこの特徴的な咳が起こらないことがあります。乳児では単に息を止めているように見える無呼吸発作がまず起こり、顔・唇・爪の色が青紫色に変色するチアノーゼやけいれん、呼吸停止などに進む危険性がありますので、注意が必要です。

回復期(約2~3週間)

咳は続くもののやがて痙咳は見られなくなり、回復に向かっていきます。

大人の場合は長引くと100日程度咳が続くこともあり、これが百日咳という名前の由来にもなっています。軽症で済むからといって咳が出ても放置していると、実は百日咳にかかっていて、さらに乳幼児にうつしてしまっているというケースもあり得ます。そのため、大人も百日咳の影響を軽視せず、予防に取り組む必要があります。

百日咳の予防には、ワクチン接種が効果的

百日咳に効果的な予防法は、ワクチンの接種です。百日咳以外にもジフテリアと破傷風も予防する3種混合ワクチン、それにポリオ(急性灰白髄炎)の予防も加わった4種混合ワクチン、さらにそこにヘモフィルスインフルエンザ菌b型(Hib)の予防も入った5種混合ワクチンがあります。

| 3種混合ワクチン | 4種混合ワクチン | 5種混合ワクチン |

|---|---|---|

| 百日咳 | 百日咳 | 百日咳 |

| ジフテリア | ジフテリア | ジフテリア |

| 破傷風 | 破傷風 | 破傷風 |

| ポリオ(急性灰白髄炎) | ポリオ(急性灰白髄炎) | |

| ヘモフィルスインフルエンザ菌b型(Hib) |

5種混合ワクチンは2024年4月から定期接種が始まっていて、生後2か月以降の幼児は合計4回接種することになっています。大人が百日咳の予防としてワクチンの追加接種を受ける場合は、3種混合ワクチンか4種混合ワクチンが用いられます。

しかし、ここで注意したいのが、生後2か月未満の乳児には、ワクチン接種ができないという点です。

欧米諸国やオーストラリアでは、妊娠後期の妊婦にTdapワクチンと呼ばれる百日咳の予防となるワクチンを接種し、母体から胎児に抗体を以降させることで、出産後の乳児における百日咳の重症化を防ぐことが推奨されています。しかし日本ではTdapワクチンは認可・販売されていないため、この予防法を用いることはできません。

3種混合ワクチンは妊婦でも接種が可能です。国内の研究で、3種混合ワクチンを妊婦に接種することでTdapワクチンと同じような効果が見られるという報告もありますが、現時点ではまだ乳児における百日咳の重症化予防効果は証明されていません。

そのため、もし身近に生後2か月未満の乳児や5種混合ワクチン未接種の乳幼児がいる場合は、マスクの着用や手洗い・消毒など、飛沫感染・接触感染の予防を徹底することが大切です。妊娠中のワクチン接種については、まずは主治医と相談しましょう。

特に呼吸器感染症の予防においては、コロナ禍の時のようにマスクの着用が大きな効力を発揮します。先に紹介した報告数を見ても、コロナ禍の最中だった2021年~2023年の第1週~第21週の百日咳の報告数は、他の年と比べて少ないことが分かります。

更新:2025.07.11