完治を目指した消化器疾患の研究

福井大学医学部附属病院

消化器外科学教室

福井県吉田郡永平寺町

がんの時代に対する取り組み

日本人の死因の第1位は悪性新生物(癌)であり、一生のうちに癌と診断される確率は2人に1人、癌で亡くなる確率は4~6人に1人といわれています。そのうち死亡数が最も多いのは肺癌で、続いて大腸、胃、膵臓といった消化器癌が6から7割を占めています。特に大腸癌は生活様式の変化に伴い年々増加傾向にあり、2020年には死亡者数が女性1位、男性2位となっています。当教室では手術を中心とした治療で病気が完治する事を目指し、技術の向上に切磋琢磨しています。現在癌治療・診断の領域において、抗体治療薬や遺伝子パネル検査に基づいた個別治療、診断のためのリキッドバイオプシーなどが注目を集めています。

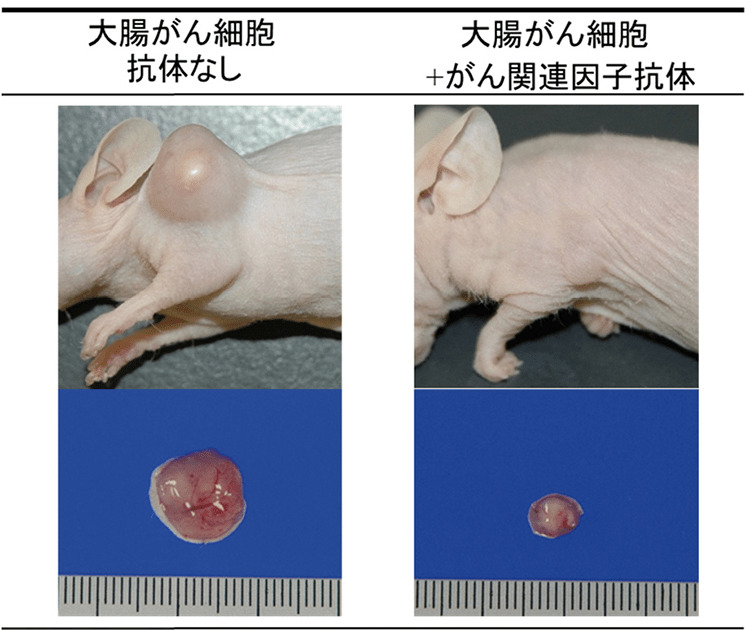

当科では大腸癌細胞株を用いた実験系において、増殖や血行性転移に関連する因子を見出し、独自の技術で作成した抗体によって癌細胞の増殖・転移の抑制を導くことを確認し、新規抗体治療薬の開発にむけ研究を行っています。また転移・再発の原因や治療抵抗性に関与するとされるTumor initiating cells (TICs)の研究も行っており、TICsの働きや発育環境働について研究すると共にリキッドバイオプシーとしての有用性についても研究を行い、臨床治療に役立てたいと考えています。

糖尿病に対する膵島移植の取り組み

1型糖尿病の治療として、膵移植があります。膵移植には膵臓移植と膵島移植の二つの手法があり、現在臨床でも行われています。膵島移植は臓器移植と比較し、脈管の吻合などがなく門脈内に注入するだけなので手技的に簡便ですが、門脈への膵島注入による肝臓への影響や移植片の拒絶・回収など課題もあります。

これまで私たちは、膵島の分離・精製主義の確立と無血清培地を用いた膵島培養保存や凍結保存の有用性を報告しています。

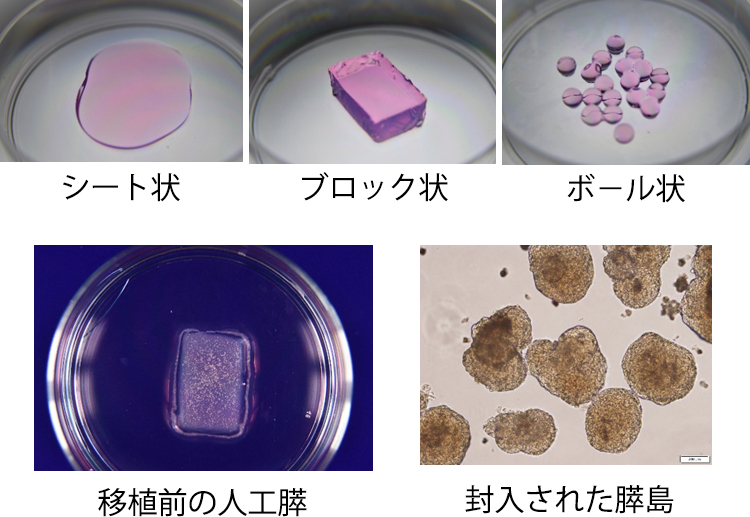

現在、膵島を免疫隔離膜に封入し摘出可能な人工膵を作成し、それをより簡単で安全な皮下移植する事で糖尿病の改善が得られないかを研究しています。これまでの報告では、皮下移植は血管が少なく酸素化が低いため長期の生着が困難であることが知られています。人工膵の形態を、ブロック状、シート状、ボール状、マイクロカプセル状に変化させることで、皮下移植した人工膵の摘出が可能であるか、更に移植効果が認められるかを検討しています。

更新:2023.09.11