適切な治療に結び付く病理診断を

藤田医科大学病院

病理診断科

愛知県豊明市沓掛町町田楽ヶ窪

精度の高い病理診断へのアプローチ

病理診断科は、臨床医が患者さんから検査のために採取した小さな検体(生検)や治療のために切除した検体(手術検体)を、肉眼的にあるいは顕微鏡的に調べ、腫瘍(しゅよう)や炎症といったさまざまな病気の種類や程度を明らかにする部門です。

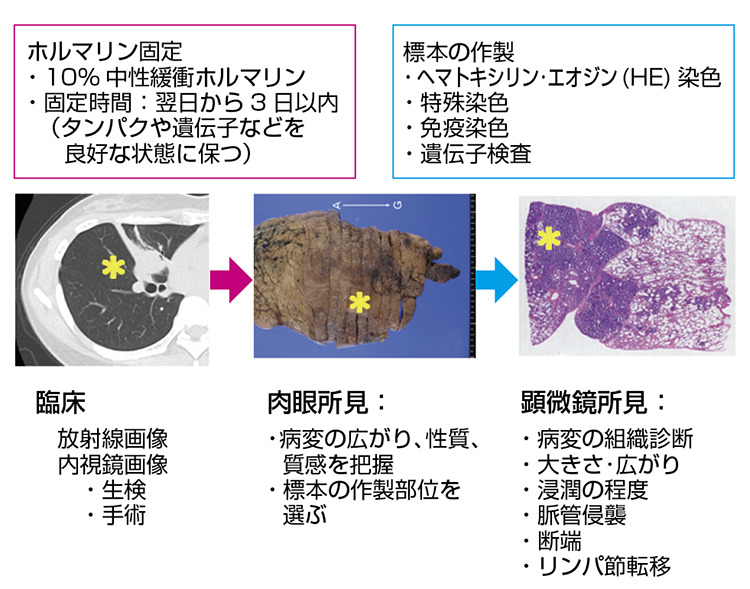

検体は、腐敗防止と組織の形態の保持のためにpH7程度の中性緩衝ホルマリンを用いて、6時間から72時間程度の適切な時間、固定します。固定不良だと組織の腐敗や変性がすすみ、過固定だとタンパクの変性や遺伝子の分解により解析に悪影響が起こります。手術検体の場合、病変の大きさや色、硬さなどの特徴の把握も重要です。

次に、組織切片作製のために、検体を2.5╳5cm程度の大きさに切り、アルコールで脱水した後、パラフィン(ろうそくのロウのようなもの)内に埋める(包埋)作業を行います。この操作によって組織が安定化し、数年に渡って保存と使用が可能です。このホルマリン固定パラフィン包埋組織(Formalin fixed paraffin embedded tissue,FFPE)を、ミクロトームでパラフィンごと3μmほどの厚さに薄切し、さまざまな染色を行って標本ができあがります(図1)。臨床情報を加味し、肉眼的、顕微鏡的に十分な観察を行って、最終的な病理診断を実施します。

確定診断へのアルゴリズム

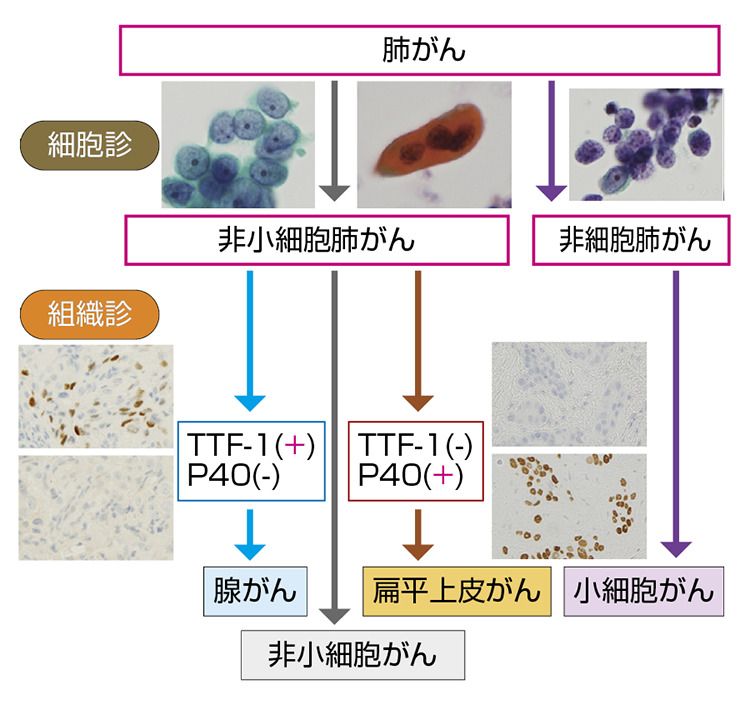

がんの診断には、組織診とともに細胞診からも重要な情報が得られます。細胞診では、痰(たん)や尿中に剥離(はくり)した細胞(剥離細胞診)を検査する方法や、肺や乳腺などの病変部に針を刺して得られた細胞(穿刺吸引細胞診(せんしきゅういんさいぼうしん))を調べる方法があります。それらをスライドガラスに貼り付けて、パパニコロー染色やギムザ染色などにより染色を行います。また、集めた細胞を組織切片のように扱うセルブロックという方法もあります。

肺がんでは、小細胞がんの診断に細胞診は欠かせません。一方で、腺(せん)がんや扁平上皮(へんぺいじょうひ)がんといった非小細胞肺がんの分類は苦手です。従来は、がんの組織型の判定は、病理医の経験に基づいて決めていましたが、近年では、がんの種類によって異なるタンパク質を持っていることを免疫染色という技術によって区別できるようになりました。肺がんでは、腺がんと扁平上皮がんが、それぞれTTF-1とp40陽性であり、それによって適切な抗がん剤が使えるようになりました。

このように、さまざまな手法を組み合わせて的確な診断ができるように診断における思考の手順(アルゴリズム)を考えて行っています(図2)

治療に結びつく病理診断

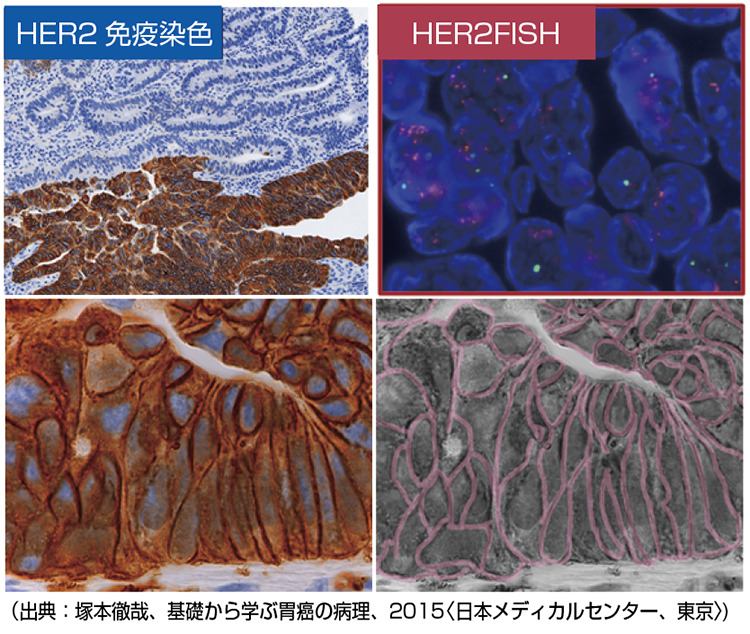

がんは、がん遺伝子の活性化、がん抑制遺伝子の不活化など、いくつもの遺伝子異常の蓄積で起こってくることが分かってきました。がん遺伝子の活性化には、変異、増幅、転座といった異常があり、それを調べることで、適切な分子標的薬を決めたり、がんの種類を確定診断したりすることができます。

胃がんでは、染色体17番のHER2遺伝子の増幅が原因で、HER2という受容体型チロシンキナーゼの増幅があるものがあり(図3)、トラスツズマブという分子標的薬が効果的です。フィッシュ法(fl uorescent in situ hybridization、FISH)では、正常部位のセントロメア(緑色)に対してHER2遺伝子(オレンジ色)が数十倍に増幅していることが分かります。

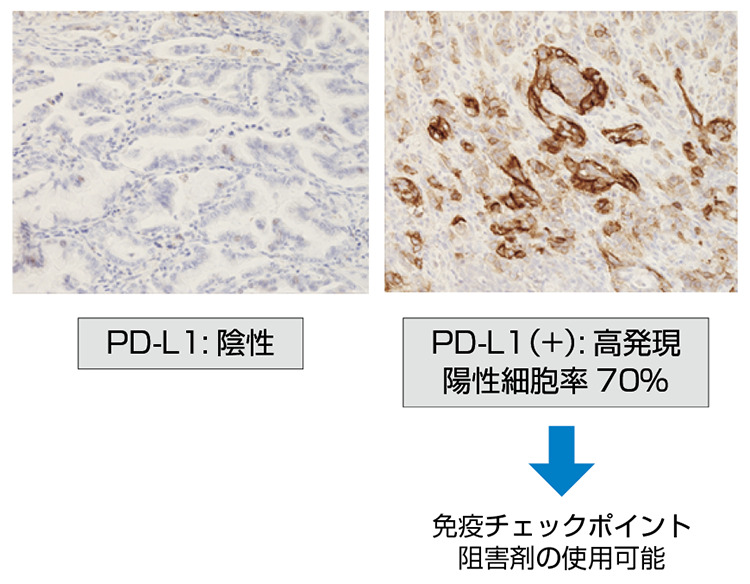

肉腫の一種である末梢性未分化神経外胚葉腫瘍(まっしょうせいみぶんかしんけいがいはいようしゅよう)(PNET)では、染色体22番長腕12のEWSR1遺伝子が切れて別の遺伝子と結合して活性化する転座が起こります。病理切片で、染色体の切断点の両側をオレンジ色と緑色の蛍光色素で調べるとそこが切断しているかどうかが分かります(図4)。近年では、自分の免疫の力を利用してがんを攻撃する方法の開発が進んできています。肺がんでは、がん細胞にPD-L1というタンパク質があるかどうかを検査することで、免疫チェックポイント阻害剤である抗PD-1抗体が有効かどうかの判定をします(図5)。

さまざまながんで起こっている異常を標的とするのが分子標的薬であり、その異常を調べるためにセットで開発された検査がコンパニオン診断といわれている検査法です。また、がん遺伝子パネル検査では、がんの遺伝子を網羅的に調べて未知の変異を明らかにし、より的確に患者さんの治療方針の決定に結びつけられるようになってきました。

このように、病理標本は診断のためだけではなく、治療方針の決定にも大きな役割を果たすようになってきています。

更新:2024.08.22