新生活に伴う引っ越しシーズンで気を付けたい体調不良「シックハウス症候群」とは?

メディカルブレイン編集部

春は新生活の始まりに伴い、転居の機会もある季節。心機一転、新居での生活に胸を躍らせるものの、家の中にいるとどうにも体調が優れない、なんてことも…。

そんなあなたは、もしかしたら「シックハウス症候群」かもしれません。

今回は、新生活を悩ませる体調不良「シックハウス症候群」について、その症状や原因、対策方法などを解説します。

シックハウス症候群とは?

室内の汚染された空気を吸うことで、居住者にさまざまな健康被害をもたらす現象のことです。

症状が発生する仕組みを含めて未解明な部分が多く、いろいろな複合要因が考えられることから、「シックハウス症候群」と呼ばれています。

また、家の中だけでなく、オフィスビルなどでも同様の健康被害が出る場合があります。

原因となる建物の外に出ると、症状が緩和、またはなくなることが多いことも特徴です。

シックハウス症候群の症状

シックハウス症候群の主な症状として、以下のようなものが挙げられます。

- 目がチカチカする、涙が出るなどの刺激症状

- 鼻水や咳の発現

- 鼻や喉の乾燥や刺激、痛み

- 頭痛、めまい、吐き気

- 疲れやすい、倦怠感

- 皮膚の乾燥や赤み、かゆみ、湿疹など

これらには個人差があり、同じ環境でも症状が強く出る人から全く無症状の人までさまざまです。

シックハウス症候群の原因

人工建材や内装材、家具などの日用品から揮発する化学物質によるものとされています。

近年では省エネルギー化が推進されたことで、住宅の高機密化・高断熱化が進んだことや、建材や建築工法などの変化により、室内空気中の化学物質の濃度が高くなることが主な原因であるとも考えられています。

原因物質となりやすい化学物質の代表例としては、以下のものが挙げられます。

- 接着剤などに含まれるホルムアルデヒド

- 塗料の溶剤であるトルエンやキシレン

- 防虫剤の成分であるパラジクロロベンゼン

いずれも常温で揮発する性質を持った有機化合物であり、通常は複数の化合物が混合した状態で存在しています。

下にまとめた厚生労働省が定めている「室内濃度指針値」も、参考になります。

室内濃度指針値とは

現時点で入手可能な化学物質の毒性にかかわる科学的知見を基に、人がその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、有害な健康影響が生じないであろうと判断された値

| 揮発性有機化合物 | 室内濃度指針値 | 住まいにおける主な用途 |

|---|---|---|

| ホルムアルデヒド | 100 μg/立方m(0.08 ppm) | 合板・パーティクルボード・壁紙用接着剤など |

| アセトアルデヒド | 48 μg/立方m(0.03 ppm) | 一部の接着剤や防腐剤 |

| トルエン | 260 μg/立方m(0.07 ppm) | 接着剤・塗料の溶剤および希釈剤など |

| キシレン | 200 μg/立方m(0.05 ppm) | 接着剤・塗料の溶剤および希釈剤など |

| エチルベンゼン | 370 μg/立方m(0.085 ppm) | 接着剤・塗料の溶剤および希釈剤など |

| スチレン | 220 μg/立方m(0.05 ppm) | ポリスチレン樹脂・ABS樹脂・合成樹脂塗料などに 含まれる高分子化合物の原料 |

| パラジクロロベンゼン | 240 μg/立方m(0.04 ppm) | 衣類の防虫剤、トイレの芳香剤など |

| テトラデカン | 330 μg/立方m(0.04 ppm) | 灯油、塗料などの溶剤 |

| クロルピリホス | 1 μg/立方m(0.07 ppb) | 防蟻剤(有機リン系殺虫剤) |

| フェノブカルブ | 33 μg/立方m(3.8 ppb) | 防蟻剤(カーバメート系) |

| ダイアジノン | 0.29 μg/立方m(0.02 ppb) | 有機リン系 |

| フタル酸ジ-n-ブチル | 17 μg/立方m(1.5 ppb) | 塗料、顔料、接着剤 |

| フタル酸ジ-n-エチルヘキシル | 100 μg/立方m(6.3ppb) | 壁紙・床材・各種フィルム・電線被覆など(可塑剤) |

| 総揮発性有機化合物 (TVOC) |

暫定目標値400 μg/立方m |

※ppmは百万分の一、ppbは十億分の一

※両単位の換算は25℃の場合

出典:厚生労働省 医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課 化学物質安全対策室HP

しかし、指針値が公になっている化学物質は近年使用が控えられている傾向にあり、指針値のない化学物質による健康被害への訴えも増えてきています。

また、原因は一概に化学物質だけにとどまらない場合もあります。ダニや真菌などの生物学的要因、湿度や個人の感受性に伴う心理的・社会的な要因など、複雑に複合要因が絡み合って発症することもあると考えられています。

どのような体質の人に症状が出やすいかなどについては、現時点ではまだ明らかになっていません。

シックハウス症候群の予防、治療や対策方法

基本的な対策のポイントとしては、原因となり得る化学物質をできる限り持ち込まないこと、化学物質の放散量をできるだけ抑えること、そして放散された化学物質を早めに外に出してしまうことが大切です。

また、食事・運動・睡眠などといった生活習慣を見直し、健康的な生活を心がけて体に抵抗力をつけておきましょう。

シックハウス症候群の予防

自分でできるものから、専門業者とよく話し合う必要があるものまであらゆる対策方法があります。

建築時の配慮(新築・リフォームの場合)

- ① 室内に化学物質を持ち込まない

- なるべく化学物質を含まない材質を選び、化学物質の放散量の多い塗料や接着剤の使用を控えることを心がける。業者ともよく相談すること。

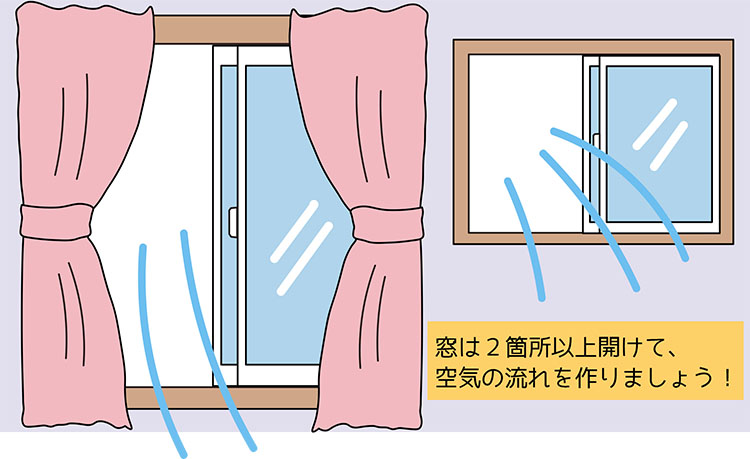

- ② 効率的な換気の工夫

- 効率的な換気ができる窓の配置や間取りに配慮する。または安定的に十分な換気量を確保するための機械換気設備などを設置する。

建築時の配慮(既存住宅の場合)

- ① 室内に化学物質を持ち込まない

- 家具や日用品を新規購入する際には刺激臭などがないか確認するなど、化学物質を多く含む生活用品を持ち込まない。

- ② 原因物質の除去

- 化学物質の発生源となっている家具の買い替えや日用品の使用を中止するなど、原因そのものを除去する。

- ③ 換気の徹底

- 窓は2カ所以上開けるなど、効率的かつ十分な換気を定期的に実施する。

- ④ 既存の対策用品の活用

- 空気清浄機などといった対策用品の使用を検討する(仕様やメンテナンス状況、シックハウス症候群の原因物質によっては効果がないものもあるので、事前確認が必要)。

シックハウス症候群の治療や対策

シックハウス症候群を疑ったら、以下のような施設・機関に相談しましょう。

-

お住まいの地域の保健所

必要に応じて専門機器を使った住宅内の環境調査や、換気の仕方についてのアドバイスなどを実施しています。お住まいの自治体が発信している情報をご確認のうえ、問い合わせてみてください。

-

かかりつけの医療機関

症状がつらい場合は、換気の軽減を目的に相談するのも一つの手です。根本的な解決ではなく対症療法となるので、原因物質の除去と並行して行いましょう。

シックハウス症候群には確立された治療法はなく、対症療法が一般的となっています。

シックハウス症候群と化学物質過敏症の違い

シックハウス症候群と類似した症状が現れる疾患に、「化学物質過敏症」があります。

症状が似ていることから混同されやすい疾患ですが、以下の表のように症状以外の面でさまざまな違いが見られるので、参考にしてみてください。

| シックハウス症候群 | 化学物質過敏症 | |

|---|---|---|

| 原因 | 住居内の建材や内装材、家具や日用品などから発生する化学物質 | 住宅の内外にかかわらず、あらゆる環境で触れる化学物質 |

| 症状の知覚 | 基本的に住居内のみで症状を知覚する | 排気ガスやたばこの煙など、大気中の化学物質へも敏感に反応、知覚する |

| 症状の改善 | 住宅の室内など、原因と考えられる環境から離れること | 特定の化学物質への接触がなくなっても症状が継続する場合が多い |

シックハウス症候群は、医療機関だけでなくお住まいの自治体も味方です。

せっかくの新居で長く快適に過ごすためにも、早めに原因を特定し、できる対策を実行しましょう!

更新:2025.04.10