世界初、脊髄損傷に対する再生医療を患者さんに届けたい

札幌医科大学附属病院

整形外科

北海道札幌市中央区

脊髄損傷とは?

背骨の中央には脊柱管があり、その中に脊髄があります。脊髄は繊細な組織であり、骨によって保護されていますが、脊柱管になんらかの衝撃が加わり、脊髄が傷つくことを「脊髄損傷」といいます。

体を動かそうと思ったとき、脳からの指示は脊髄を通り、手足に伝わります。また物に触れた感触などは末梢(まっしょう)神経から脊髄を介して脳に伝わります。脊髄を損傷すると、脳での指示が筋肉に伝わらず手足の麻痺(まひ)が生じ、肺や内臓がうまく動かなくなります。

成体哺乳類の中枢神経(脳や脊髄)は損傷を受けると、二度と再生しないことがヒポクラテスの時代から知られています。スポーツ外傷や交通事故、転落などにより脊髄に損傷を負ってしまうと、一生その重みを背負って生活していかなければなりません。国内では、毎年6000人前後が新しく脊髄損傷となっており、20万人以上の患者さんが後遺症に苦しんでいるとされています。

近年は高齢化の影響もあり、ちょっとした転倒など軽微なけがでお年寄りが脊髄損傷となるケースも増えています。介護する側の負担が大きいこともあり、脊髄損傷患者さんの後遺症を少しでも軽減することは世界中の悲願となっています。

医師主導治験から国に正式に認められた標準治療へ

私たちは、動物実験で間葉系幹細胞(かんようけいかんさいぼう)(MSC)の脊髄損傷に対する機能回復の効果を十分に評価したうえで、ヒトへの有効性・安全性を確認するために、2013年より神経再生医療科と協力しながら、受傷直後の頸髄損傷症(けいずいそんしょう)例に対する医師主導治験(*)を行いました。

受傷後31日以内に本人の腰の骨(腸骨)から骨髄液を採取し、細胞を分離・培養して製造した再生医療等製品「ステミラック」を、点滴で全身に投与します。細胞を投与した後はリハビリテーションを行い、半年後にどれだけ手足の動きが改善したかを評価しました。13例の患者さんに細胞を投与した結果、90%以上の患者さんで手足の動きの改善を確認することができました。また、治療に伴う重い合併症はありませんでした。

この結果を踏まえて、2018年に厚生労働省より「ステミラック」を用いた骨髄間葉系幹細胞治療が保険適用となり、一般の診療として開始されています(写真1)。今後、より多くの患者さんへこの治療を届けるため、ニプロ株式会社と協力し、共同での研究を行っています。現在は、実際にステミラックによる治療を受けた患者さんに協力してもらい、その効果を調査しています。治療開始から2021年8月までに、全国から紹介された60例以上の患者さんの転院を受け入れ、当院で治療を行い、良好な成績を得ています(写真2)。

(朝日新聞〈左〉2018年11月22日、北海道新聞2018年11月22日)

* 医師主導治験:新しい薬を作るためには、薬の候補品を患者さんに使ってもらい、どれほど効くのか、どれほど安全なのかを確かめる必要があります。このように人を対象にした試験を臨床試験といい、特に将来、製造承認のための申請のデータを集積する臨床試験を治験といいます。治験の準備から管理を医師自ら行うことを医師主導治験といい、医師主導治験では医師自らが、治験実施計画書等の作成から始まり、治験計画届の提出、治験の実施、モニタリングや監査の管理、試験結果を取りまとめた総括報告書の作成などに携わりながら治験業務の実施、並びに統括を行います

さらに多くの患者さんを救うために

今まさに始まったばかりの脊髄再生医療ですが、今後、全世界の患者さんが負担なく、この治療を受けることができることをめざして、日々研究が続けられています。また、現在は受傷後間もない(急性期)患者さんのみに治療が行われていますが、今後は受傷から長い期間(6か月以上)が経過した(慢性期)患者さんにも治療できるように研究を継続していきます。

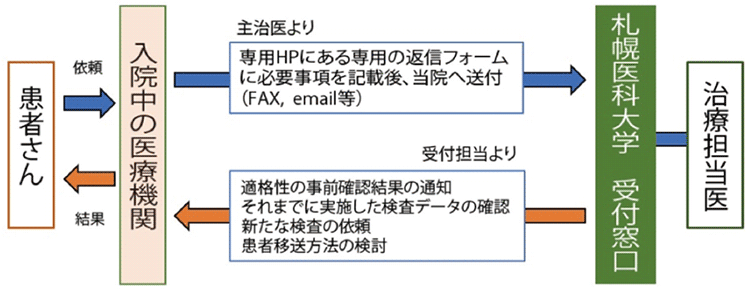

治療を希望される場合のお問い合わせの流れ

脊髄損傷を受傷し、「ステミラック注」による治療を希望される場合は、入院している医療機関からの紹介のみを受付しています。主治医とご相談のうえ、医療機関から札幌医科大学へご連絡ください。札幌医科大学附属病院ホームページ(https://web.sapmed.ac.jp/hospital/)に専用のサイトがあります。

主治医からの診療情報をもとに治療が可能かどうか事前確認をします(図1)。治療が可能であると判断できれば、患者さんの全身状態を考慮して、移動方法を検討します。

札幌医科大学附属病院HP「脊髄損傷に対する再生医療等製品「ステミラック注」を用いた診療について」より

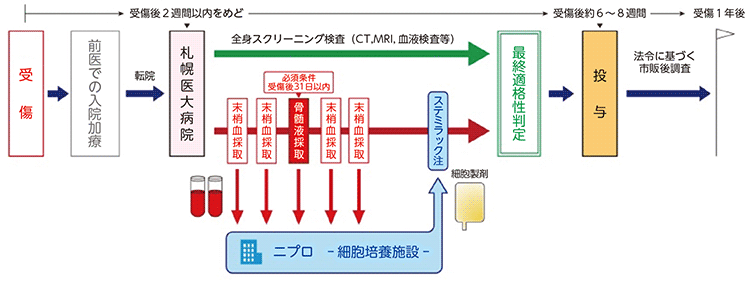

けがをしてからの実際の治療の流れ

ここではけがを負ってからの実際の治療の流れについて説明します。受傷~投与までの標準的な治療スケジュールは「図2」のとおりです。

札幌医科大学附属病院HP「脊髄損傷に対する再生医療等製品「ステミラック注」を用いた診療について」より

現時点ではけがをしてから日の浅い患者さんが治療の適応となり、骨髄液の採取は、患者さんの全身状態等を考慮したうえで、受傷後31日以内に行うことが決められています。患者さんの全身状態をみながら、血液および骨髄液を採取する回数が増えたり、採取量が変わることがあります。また、並行して血液検査、各種CT、MRI等画像検査など実施したうえで治療担当医師が、安全性を考慮して治療の可否について検討していきます。

順調に細胞製造が進んだ場合、けがをしてからおおよそ2か月で「ステミラック」を投与します。その後、半年程度リハビリテーションを継続したうえで治療効果を確認します。

更新:2024.09.23