慢性腎臓病

腎臓内科

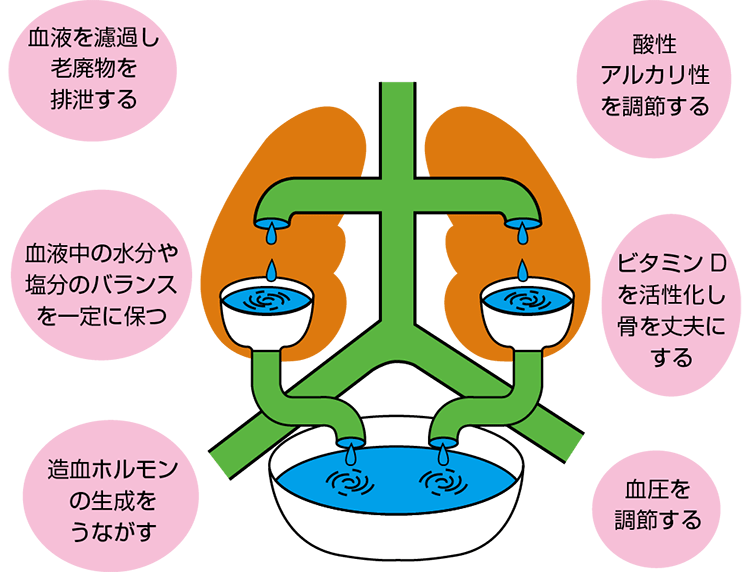

腎臓について

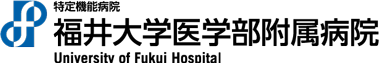

腎臓は尿をつくる、体の中の老廃物を捨てる、体の中の水分量を調節する、体の体液バランス(ナトリウム・カリウム・カルシウム・リン・酸アルカリ)を調整する、血圧を調整する、骨を作るのに必要なビタミンDを活性化する、赤血球を作るホルモンを分泌する、などの働きをしています。

血液濾過と全身ホルモン調節

腎臓には大きく分けて2つの働きがあります。

1つ目は、血液を濾過(ろか)して体に不要な老廃物や余分な塩分を尿として体の外へ追い出し、逆に体に必要なものは再吸収して体内に留める働きをして血液をきれいな状態に保つ働きです。酸とアルカリの出入りを調整して、血液を中性に保つ役割も担っています。

2つ目は、必要に応じてさまざまなホルモンや活性型ビタミンを作る働きです。腎臓が作るホルモンには、体の中の酸素の量を感じ取って必要に応じて赤血球を作る量を決めるエリスロポエチンというホルモンや、血圧を調節するレニンというホルモンがあります。また、ビタミンDを活性型にすることにより腸管でのカルシウムの吸収量を決めています。

つまり、腎臓は血液をきれいに保つのと同時に、電解質や酸性とアルカリ性、血液中の酸素量、全身血圧など体全体のバランスをちょうど良い状態に調節して、心臓や脳などの各臓器が働きやすい状態に維持する縁の下の力持ちといえます(図1)。

慢性腎臓病とは

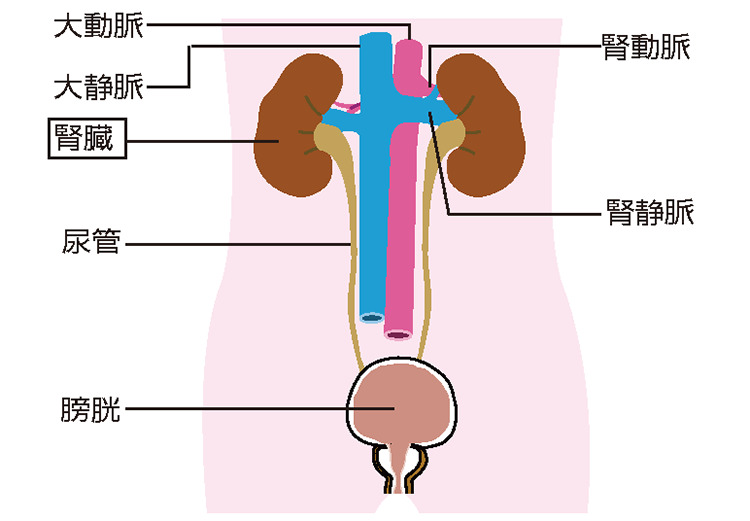

慢性腎臓病(CKD)とは、さまざまな原因で蛋白尿や血尿が出たり、腎臓の働きが悪くなる病気です。

原因と症状

原因には糖尿病や高血圧、慢性糸球体腎炎などの腎臓の病気のほかに、肥満や喫煙などの生活習慣が指摘されています。軽いときは無症状ですが、悪くなるとむくみや高血圧の症状が現れます。

治療

食生活や肥満、喫煙といった生活習慣の改善は重要です。腎炎や血管炎が原因のときは、ステロイド薬などで治療します。

食事・薬物療法を行っても、進行して末期腎不全になると、透析や腎移植が必要になります。

健康寿命を縮める慢性腎臓病

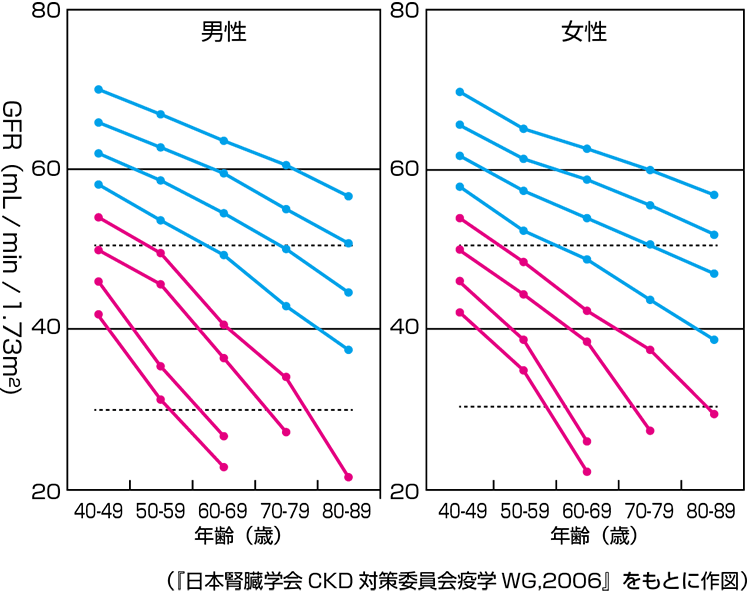

体全体のバランスを保つ縁の下の力持ちである腎臓が調子を崩すと、見えないところで全身にさまざまな影響が出てきます。腎臓に病気がない健康な人でも高齢になると、腎機能は自然に低下します(図2の青線)。国内の平均寿命が伸びる中、腎臓が悪くなる人が増え、成人の8人に1人が慢性腎臓病と考えられています。このことから慢性腎臓病は、新たな国民病といわれています。

赤線:糸球体濾過率50未満の患者さんは、腎機能が2倍以上の速さで低下します

慢性腎臓病の場合、機能が低下した腎臓は元には戻らないといわれています。このため、早期発見・早期治療を行って、腎臓の機能を低下させないことがとても重要です。腎臓の働きが悪くなると血液の濾過が不十分となり、老廃物や毒素が体に蓄積し尿毒症になります。活性型ビタミンDが低下し骨が弱くなり、エリスロポエチンが十分に作られず貧血になります。血圧が高いときは、腎臓で塩分と水分の排出量を増加させることで血圧を下げます。血圧が低いときは、腎臓で塩分と水分の排出量を減少させて血圧を維持します。腎臓が悪くなると、これらの体液量調節がうまくいかなくなり、高血圧になることが知られています。高血圧は腎臓を障害し、腎臓の働きをさらに悪化させるため悪循環となってしまいます。

これらは自覚症状には現れにくく、症状が全くないため病気に気づかない患者さんも多くいます。しかし、ある日突然に相乗効果で心臓病、脳梗塞(のうこうそく)、足の壊疽(えそ)などの形になって現れ、健康寿命を縮める原因となっています。

腎臓を長持ちさせるための取り組み

当院での慢性腎臓病の治療は、原疾患の治療に加えて、禁煙、食事療法、薬物治療による血圧の管理や糖尿病、脂質異常症などの治療を総合的に行います(写真)。生活習慣指導、食事指導、薬剤説明、社会保険制度の説明を一括して患者さんに指導するために、医師、病棟看護師、薬剤師、管理栄養士、ケースワーカー、透析室スタッフが1つのチームとなり、教育入院を行っています。

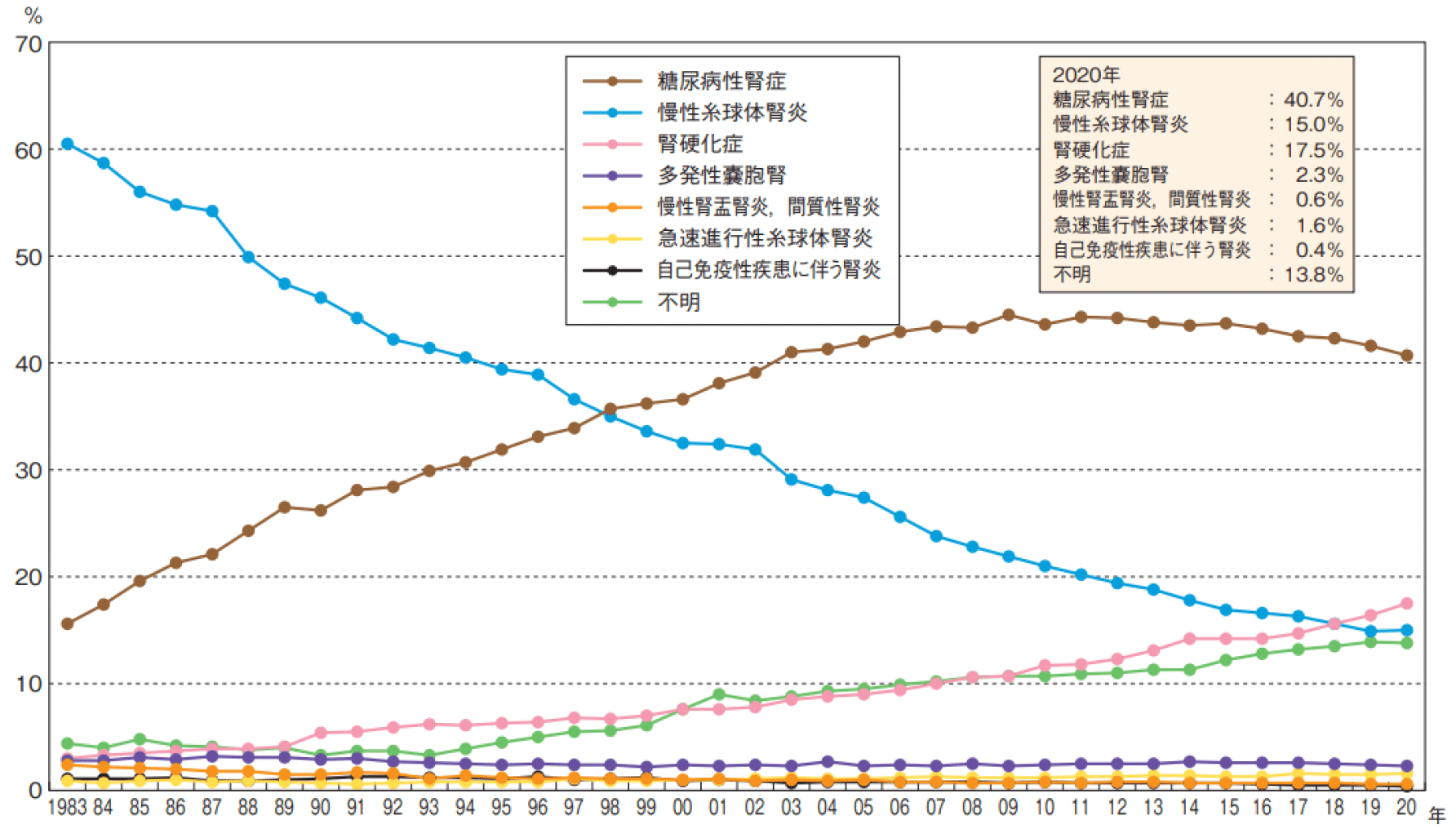

普段、病院にかかっていない人たちにも腎臓病を知ってもらい、皆さんの腎臓が長持ちするよう、毎年「世界腎臓デーin福井」を行い無料の生活指導や相談コーナーがあります。各地で同じような取り組みが行われ、実際に国内で腎臓病の認知度が上がり、これまで増加の一途だった糖尿病による透析患者の増加が減少に転じています。

先進医療として、初期の糖尿病性腎症(クレアチニン値2mg/dl以下)に対し、LDL吸着療法を行って腎障害を改善させる試みも行っています。早期の慢性腎臓病に対しては、年間約50例の腎生検を行い原因究明し、疾患特異的な最新治療を行っています。微小変化型、巣状糸球体硬化症(そうじょうしきゅうたいこうかしょう)、膜性腎症などのネフローゼや顕微鏡的多発血管炎(ANCA関連血管炎)に対しては、リツキシマブを用いた最新の治療を積極的に行い、従来療法よりも副作用の少ない結果を得ています。難病指定疾患となったIgA腎症、紫斑病性腎炎(しはんびょうせいじんえん)(IgA血管炎)にはステロイドパルス療法や必要により扁桃腺摘出療法を行っています。常染色体優性多発性嚢胞腎(たはつせいのうほうじん)やファブリー病などの遺伝性疾患も専門外来で対応しています。

当院腎臓内科では、腎臓を長持ちさせることで患者さんの健康寿命を延ばす努力をしています。

詳しくはこちら

更新:2025.12.25