腎臓がん(腎がん)

概要

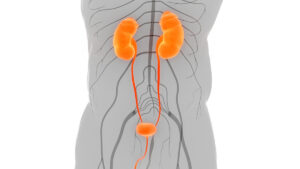

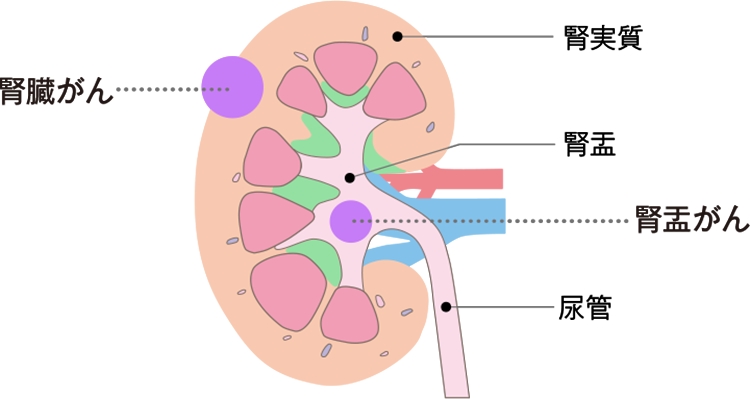

腎臓で実質的な働きを担っている腎実質の部分にできるがんのことを腎臓がんといい、腎細胞がんとも呼ばれます。腎臓と尿管がつながる部分の腎盂(じんう)にできる腎盂がんとは区別されます。腎臓がん(腎細胞がん)と腎盂がんでは、がんの性質や治療法が異なるためで、腎臓にできるがんの約9割が前者となっています。

腎臓がんは50歳代以降に発症することが多く、男性のほうが女性よりも、喫煙者は非喫煙者よりも発症のリスクが高いとされています。また、手術後10年を超えて再発するケースも見られるため、治療の後も定期的に診察や検査を受けて経過を観察していくことが大切です。

腎臓がん(腎がん)の症状

初期の段階では自覚症状がほとんどないため、定期健診やほかの病気の検査でがんが偶然見つかることも少なくありません。その後、がんが進行して腫瘍が大きくなっていくと、血尿が出たり、おなかにしこりを認識したり、脇腹や腰に慢性的な痛みを感じるなど、さまざまな症状を自覚するようになります。

人によって症状がやや異なるのも腎臓がんの特徴の一つで、体重の減少や発熱、食欲不振や足のむくみなどが現れることもあります。初期症状が出にくいため、なかには肺や骨、リンパ節など、腎臓がんが転移した臓器のがんが先に発見されるケースも見られます。

腎臓がん(腎がん)の原因

腎臓がんの主な原因として考えられるのは、喫煙や肥満、高血圧などの生活習慣に関わるものです。例えば、たばこを吸う人の発症リスクは、吸わない人に比べて約2倍に高まるともいわれています。また長期にわたって透析治療を行っている人も、腎臓がんにかかりやすいという報告があります。

一方で遺伝性の要因もあり、難病に指定されているフォン・ヒッペル・リンドウ病(難病センター https://www.msdmanuals.com/ja-jp/プロフェッショナル/19-小児科/神経皮膚症候群/フォン・ヒッペル-リンドウ病-vhl)の患者さんの約5割は腎臓がんになるといわれています。この病気は、3万6000人に1人の頻度で発生する遺伝性の神経皮膚症候群で、腎臓がんと強く関係することが指摘されています。

腎臓がん(腎がん)の検査・診断

診察で腎臓がんが疑われる場合には、まずは超音波検査(エコー検査)で腎臓に腫瘍があるかどうかを調べます。その上で画像検査などを行い、確定診断へとつなげていきます。

腹部超音波検査(エコー検査)

腎臓の中の腫瘍などの病変がないかどうかを確認するのに有効です。

画像検査(CT検査、MRI検査)

腎臓がんの確定診断に欠かせない検査で、特にCT検査が重要となります。造影剤を使ったCT検査を行い、がんの進行度や大きさ、リンパ節などへの転移の有無について詳しく見ていきます。その際、造影剤にアレルギーがあるときや、腎臓の機能が低下して造影CT検査が難しいときには、MRIによる検査を行います。小さな腎臓がんは良性腫瘍との区別が難しい場合もあり、MRI検査によって判断することがあります。

病理検査

画像診断だけでは確定診断ができないときは、腫瘍の組織の一部を採取し、がん細胞があるかどうかを顕微鏡で調べる病理検査を行います。ただし、腎臓は血液の流れが豊富なため、組織採取によって出血やがんが広がってしまう危険があり、病理検査の選択は慎重に行うことが求められます。

血液検査

腎臓がんに腫瘍マーカーはなく、血液検査は患者さんの全身状態を調べるために行います。また、病気の回復具合を判断するためにも実施します。

骨シンチグラフィー検査

がんが進行して骨への転移が疑われるときに行う検査で、ほかにPET検査を行うこともあります。

腎臓がん(腎がん)の治療

腎臓がんの治療としては、がんの進行度合いにかかわらず、手術がもっとも効果の高い方法とされています。がんの大きさや進行度によって、腎臓をすべて切除する根治的腎摘除術と、腫瘍を含む腎臓の一部だけを切除する腎部分切除術のいずれかを選択します。

手術の方法には、開腹手術と腹腔鏡(ふくくうきょう)を用いた内視鏡手術があり、がんの大きさや場所、患者さんの状態などを考慮した上で、適した方法を選びます。内視鏡手術は患者さんの体の負担も少なく、最近では、手術用ロボットを遠隔操作して行う手術も増えています。

腎臓がんはこれまで有効な抗がん剤がなく、手術以外の治療法に乏しいといわれてきましたが、近年、新しい分子標的治療薬(ぶんしひょうてきちりょうやく)が出てきました。がんがリンパ節やほかの臓器などに転移しているときや、がんが再発したときには、免疫療法や分子標的治療、免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療も行われるようになっています。

更新:2025.01.30