格段に進歩したパーキンソン病の最新検査・治療

福井大学医学部附属病院

脳神経内科

福井県吉田郡永平寺町

パーキンソン病とは

パーキンソン病は、手足のふるえや体の動かしづらさが生じる病気です。脳内ホルモン(神経伝達物質)の1つである「ドパミン」を産生する神経細胞が減少してくることで発症します。10 万人あたり100 ~ 180 人、65 歳以上では約100人に1人が発症するといわれており、高齢化により世界中で増えてきている病気です。近年、パーキンソン病の診断法や治療法は格段に進歩しています。ここでは、当院で行っている検査・治療の一端を紹介します。

当院でできるパーキンソン病の最新検査

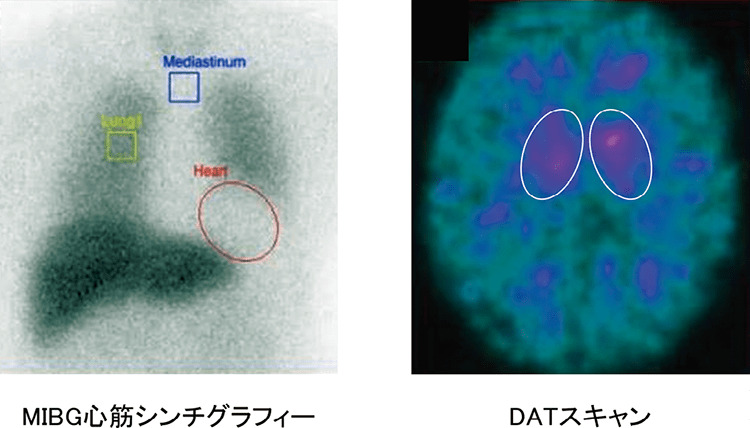

パーキンソン病の診断は、以前は患者さんの訴え・症状および身体診察、薬剤が効くか否かを頼りに、パーキンソン病以外の病気がないかを血液検査、CT・MRI検査などで確認して、診断していました。しかし、似たような症状を示し治療薬の効果がない病気が他にも複数あり(パーキンソン症候群といいます)、これらを見分けることは、特に発症早期には難しいのが実情でした。近年の研究の進歩により“核医学検査”と呼ばれる画像検査が診断の補助診断として行えるようになり、正確かつ早期の診断が行えるようになりました。当院では、MIBG( エムアイビージー) 心筋シンチグラフィーとDAT(ダット) スキャンという2つの検査を行っており(図)、発症早期の診断や治療に役立てています。

また、パーキンソン病には少数ながら遺伝性のタイプもあり、若くして発症した方や、家族の中に同じ病気の方がいるなど、遺伝について心配な患者さんに対して、遺伝診療部と協力して遺伝カウンセリングを行っています。

MIBG心筋シンチグラフィーでは心臓(赤丸)、DATスキャンでは脳線条体(白丸)への薬剤の取り込みが低下している

パーキンソン病治療の最前線

パーキンソン病は発見から100年以上経ちましたが、完全に治す治療法は残念ながらまだ開発されていない神経難病です。しかしながら、まったく手の施しようのない神経難病ではなく、症状を改善・軽減することのできる病気であり、治療の選択肢がたくさんあります。大きく分けて、1.薬物治療、2.運動療法・リハビリテーション、3.デバイス治療の3つがあります。メインの治療は1.薬物治療で、①減っているドパミンを補う薬(レボドパ)や②ドパミンの代替薬(ドパミン受容体刺激薬)、③ドパミンの分解阻害薬などがあり、これらの薬剤を調節しながら使うことで、症状を軽減して日常生活を維持することができます。ただ、パーキンソン病の治療は脳神経の減少を食い止めるほどの効果はなく、通常は年単位にゆっくり進行し、だいたい5年前後で効果が弱まり、ドパミンの体内濃度の増減により“日内変動”が生じてきて、「運動合併症」と呼ばれる“ジスキネジア”と“ウェアリング-オフ”という症状が出現します。ジスキネジアは、主に薬が効きすぎて、体がクネクネと勝手に動く症状で、ウェアリング-オフは体内濃度が下がって動きにくくなる症状です。この運動合併症を予防するため、薬剤を使い過ぎないように慎重に調整しながら治療を行いますし、また起こってしまってからも体内のドパミン濃度ができるだけ一定に保たれるように薬剤の調整を行います。薬剤治療とともに身体機能の維持・向上のため2.運動療法・リハビリテーションがとても大事です。“リー・シルバーマン療法”というパーキンソン病専用の入院リハビリテーションがあり、福井県内で可能な病院をご紹介しています。これらの治療を行っても改善が思わしくない方、ジスキネジアが強い方には、3.デバイス治療を検討します。当院で行えるデバイス治療は、①脳深部刺激療法(DBS)、②ドパミン持続皮下注射療法があり、薬物治療を補って生活の質を保つことに努めています。また、デバイス治療には③ドパミン経腸療法(LCIG)もあり、ご希望の方は実施可能な病院へご紹介します。

現在、超高齢社会となり、80歳以上でパーキンソン病を発症する方が増えています。診察と適切な検査によって早期に診断し、適切に治療を行うことで、生活の質を保ちながら日常生活を送っていただくことができます。体が動かしにくい、歩くスピードが遅くなった、手や足がふるえるといった症状があり、パーキンソン病ではないか気になる方、あるいは治療を受けているが症状の変動に悩まれている方は、脳神経内科にご相談ください。

更新:2025.12.17