その人らしさを尊重した最適な看護を目指して

福井大学医学部附属病院

看護部

福井県吉田郡永平寺町

福井大学医学部附属病院看護部は高度急性期医療と先進医療に対応し、地域社会においてその人らしい健康的な生活の実現に向けて支援します。

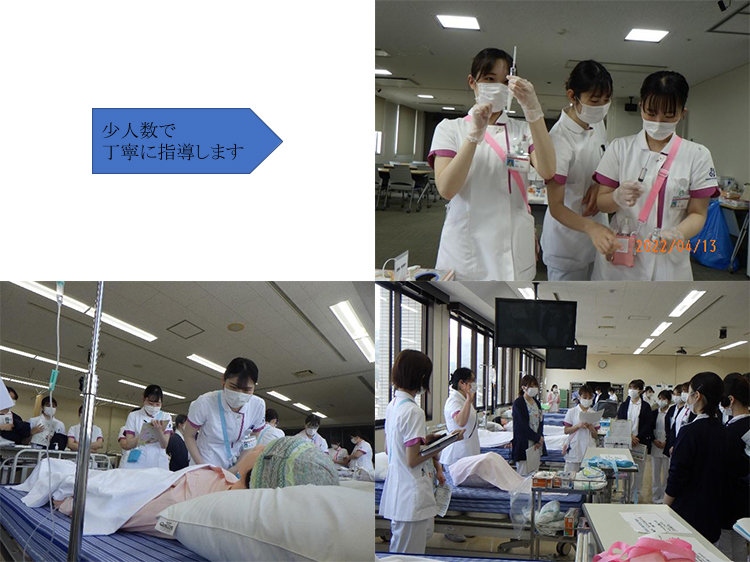

新人看護師のサポート体制

看護学校で学んだ知識を、臨床現場の実践に繋げ「できる」 という自信に繋げていく教育計画を組んでいます。新人看護師とともに、指導する先輩看護師も一緒に知識のアップデート(教育=共育)し、学びを深め日々の看護実践へ繋げています。

集合研修で、病棟の先輩看護師が直接指導することで、実際の看護現場に行った際に、研修で得た知識・技術を結び付けることができます。看護の実践力を育成します!

新人看護師とともに、先輩看護師も日々進化する医療技術を学び直し、看護の質の向上を図っています。

生きた看護を学ぶ

日進月歩の医療現場において、新しい技術や知識を習得する「場」として、技能教育・研修、実技修練のための器具やシミュレータなど、24時間使用できる体制をとっています。コンピュータ内蔵の人形(シミュレータ)を利用し、まさに実際の現場を想定した実技の練習を充分に行うことができます。

看護の専門性を極めたスペシャリスト

福井大学医学部附属病院には、認定看護師※1(30名)専門看護師※2(6名)(ダブルライセンス取得者2名含む)が在籍しております。

※1認定看護師とは、日本看護協会認定看護師認定審査に合格し、ある特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を有することが認められた者をいいます。

※2専門看護師とは、日本看護協会専門看護師認定審査に合格し、ある特定の専門看護 分野において卓越した看護実践能力を有することを認められた者をいいます。

感染管理認定看護師:松山千夏看護師長

どのような活動をしているの?

患者さん・医療従事者・施設環境を対象に感染に対するリスクを最小限に抑え、提供するサービスの質向上を図るために活動しています。

糖尿病看護認定看護師:道関沙緒理看護師

どのような活動をしているの?

糖尿病認定看護師として、自己注射をしている患者さんへの生活に合わせた療養指導、フットケア、糖尿病透析予防指導に主に力をいれています。また、フットケア指導士の資格もあり、足病変予防のためのフットケアを伝えていく地域活動をしています。

院内メディカルラリー

実例に基づいてリアリティーを重視!急変時に頭と体を同時に動かす訓練!本院では、院内のブラッシュアップを目的に行われています。専門外の急変事態はどの病棟でも発生します。一刻一秒を争う場面では、頭では分かっていても体が動きません。頭と体を同時に動かす訓練であるメディカルラリーは、人も設備もそろっている大学病院だからこそできるのです。

更新:2024.07.04