消化管腫瘍の内視鏡診断と治療の最前線

藤田医科大学病院

消化器内科

愛知県豊明市沓掛町町田楽ヶ窪

食道がん・胃がんの診断と治療

上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)は、画質の向上と光技術(ひかりぎじゅつ)の進歩により、初期段階で病気を発見することが可能となってきました。初期のがんは自覚症状がないため、検診(特に内視鏡)などを機に発見されることがほとんどです。

胃がんはピロリ菌感染が強い危険因子であり、近年積極的に除菌治療が行われています。食道がんはアルコール多飲と喫煙が強い危険因子であり、お酒を飲むと顔が赤くなる大酒家(たいしゅか)が最も危険といわれます。当院では内視鏡でがんを見つけると、治療法を決めるために詳しい内視鏡検査(精査内視鏡)を行っていきます。

消化管のがんは、正常な壁を破壊しながら深部へ浸潤(しんじゅん)(がん細胞が増殖して次第に広まっていくこと)し、同時にリンパ節転移の頻度(ひんど)が増加するため、治療方針を決める上で、がんがどこまで浸潤しているか、また、がんがどの程度横に広がっているか範囲を評価する必要があります。そのため対象物を100〜1000倍近く拡大して観察することができる拡大内視鏡検査やリアルタイムに組織構造を描出できる共焦点レーザー内視鏡、内視鏡先端から超音波を当てがんを含む壁の断面を観察する超音波内視鏡検査を行い、術前診断をしています。

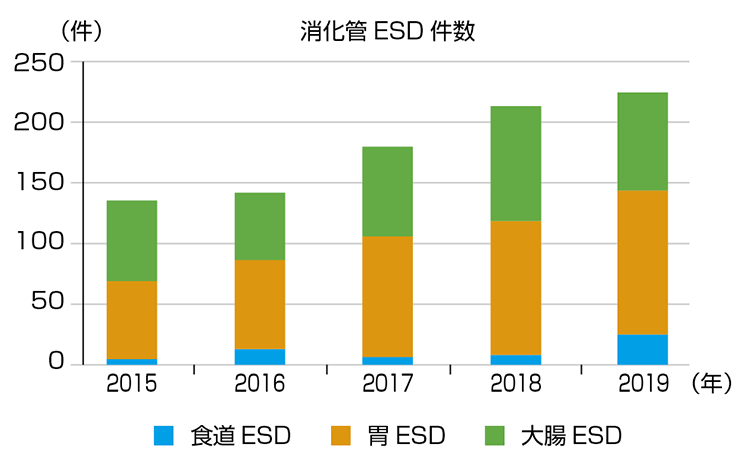

内視鏡治療は、術前検査でリンパ節転移がないと予測される胃、食道がんが治療対象(適応)になり、深達度(浸潤の深さ)のほか、いくつかの要素を加味し、治療ガイドラインをもとに決定しています。食道がん、胃がんともに内視鏡治療は内視鏡的粘膜下層剥離術(ないしきょうてきねんまくかそうはくりじゅつ)(ESD(イーエスディ))が行われており、がんの周りを取り囲む正常な粘膜(腸管の内面側)を切り開いた後、その粘膜の下の部分(粘膜下層)を剥(は)ぎながら切除することで大きさに関係なく確実にがんを切除することが可能となりました。当院でも年々治療数が増加しており、2019年は120例の胃ESDと26例の食道ESDを実施し良好な成績を収めています(図1)。

大腸がんの診断と治療

大腸がんの罹患数(1年間で大腸がんと診断される人数)はがんの中で最も多く、約13万4千人です。また死亡者数は年間約5万人で、肺がんに次いで2番目に多いです。日本人の10人に1人が生涯のうちに大腸がんと診断され、約5%が大腸がんで亡くなる計算です。このことから大腸がんの早期発見が重要と考え、当院では1次検診(便潜血(べんせんけつ)反応)陽性者には、積極的に大腸内視鏡検査や大腸カプセル内視鏡検査による精密検査を行っています。

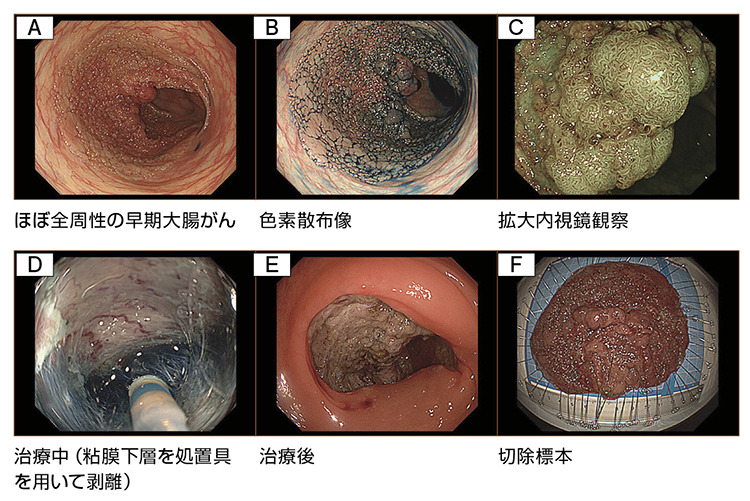

特に大腸カプセル内視鏡検査には力を入れており、FICE(ファイス)機能を用いた画像強調観察や磁気誘導を用いた試みを日々行っています。これらの検査で大腸腫瘍(しゅよう)を認めた場合は、拡大内視鏡観察や超音波内視鏡検査を行い、良悪性の判断や深達度を予測し、治療方針(内視鏡治療もしくは外科的治療)を決定します。

大腸腫瘍の内視鏡治療には、①ポリペクトミー、②内視鏡的粘膜切除術(ないしきょうてきねんまくせつじょじゅつ)(EMR(イーエムアール))、③内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の3つがあります。内視鏡治療は大腸を切除する外科的治療に比べて、臓器温存が可能な低侵襲(ていしんしゅう)(体に負担が少ない治療)治療であり、高齢者でも治療が可能です。特に大腸腫瘍のESDは2012年に保険診療が可能となり、従来、外科的治療が行われていた大きな大腸がんを一括で切除できるようになりました(図2)。

当院では年々その件数が増加しています(図1)。また、最新の内視鏡装置や牽引(けんいん)用クリップを導入し、盲腸(もうちょう)にある病変や小腸や肛門縁(こうもんえん)にまたがる病変など、通常では切除困難な症例に対しても積極的に治療を行っています。今後も増え続けると思われる大腸腫瘍に対して、安全かつ精度の高い内視鏡治療を提供できるように日々取り組んでいます。

小腸疾患――内視鏡を用いた診断と治療

小腸は胃と大腸の間にある5~7mの長さを有する深部臓器で、食物の消化吸収や消化管免疫を司(つかさど)る必要不可欠な臓器です。従来は内視鏡が届かず、「暗黒大陸」といわれていましたが、カプセル内視鏡(写真1)やダブルバルーン内視鏡(写真2)といった近年の検査技術の進歩により、小腸全域の内視鏡診断や治療が可能となりました。

小腸用カプセル内視鏡は約11mm×26mmの大きさで、口から飲み込むだけで小腸全域の内視鏡観察を苦痛なく外来で行うことができます。ただ、小腸に狭い病変があるとカプセル内視鏡が奥に流れない「滞留(たいりゅう)」という現象が発生します。このような小腸狭(きょうさく)窄が疑われる場合は、小腸の開通性判定(かいつうせいはんてい)のためのパテンシーカプセル(写真3)という内視鏡機能の付いていない溶けるカプセルを事前に内服します。

ダブルバルーン内視鏡は、内視鏡先端とオーバーチューブ先端の2個のバルーンを交互に膨張と収縮を繰り返し、これまでの内視鏡が挿入(そうにゅう)困難であった深部小腸に内視鏡を挿入することが可能な検査です。これを用いると上部消化管内視鏡や大腸内視鏡と同レベルの正確な診断や内視鏡治療が可能となります。ただ、検査時間が長くなり、患者さんへの負担が増え、鎮静剤を用いるため入院が必要となります。

私たちはこの2つのカプセル内視鏡とダブルバルーン内視鏡を用いて、小腸の出血性病変(しゅっけつせいびょうへん)、腫瘍性病変(しゅようせいびょうへん)、炎症性病変(えんしょうせいびょうへん)、憩室病変(けいしつびょうへん)などの診断・治療をしています。また、肝胆膵内科と共同でRoux-en-Y(ルーワイ)法などの再建腸管を介した膵胆道系疾患(すいたんどうけいしっかん)の内視鏡診断や治療も行っています。

さらに臨床研究として、人工知能を用いたカプセル内視鏡の自動診断や、磁気誘導装置を用いた口から肛門まで観察する検診用の全消化管カプセル内視鏡検査も行っています。

更新:2024.10.08