多職種チームで取り組む褥瘡対策 褥瘡対策の現状

大垣市民病院

看護部

岐阜県大垣市南頬町

当院での褥瘡対策の体制

2002年に褥瘡(じょくそう)に関連する診療報酬として「褥瘡対策未実施減算」が施行されました。これは、国内はじめてのペナルティ・システムであり、当院では、それまで病棟ごとに実施していた褥瘡対策を、病院全体で取り組めるよう「褥瘡対策委員会」を発足し活動を開始しています。

その後、診療報酬の改定により2004年には「褥瘡患者管理加算」が始まり、2006年には「褥瘡対策未実施減算」が廃止となり、「褥瘡ハイリスク患者ケア加算」が新設されました。

「褥瘡ハイリスク患者ケア加算」の新設に伴い、スキンケアや創傷(そうしょう)(褥瘡や手術創など)、ストーマ(人工肛門・人工膀胱)、失禁などの患者さんに専門的なケアを提供している皮膚・排泄ケア認定看護師が、褥瘡管理者として院内を横断的に活動しています。

褥瘡管理者は、褥瘡を保有する患者さんや褥瘡発生リスクが高い患者さんのベッドサイドに毎日出向き、病棟スタッフとともに患者さんに適した褥瘡予防に取り組んでいます。また、現場指導に加え、褥瘡予防マットレス・クッション等のケア用品やマニュアル等の整備、褥瘡対策チームや「褥瘡対策委員会」の活動をコーディネートしています。

病院全体で褥瘡対策の活動に取り組むことで、院内褥瘡発生率は2017年度0.9%、2018年度0.7%、2019年上半期0.5%と徐々に低下しています。

多職種による褥瘡対策チームでの褥瘡予防へのアプローチ

褥瘡対策には、体位変換やスキンケア、局所管理、栄養管理などが必要で、多方面からのアプローチが重要となります。

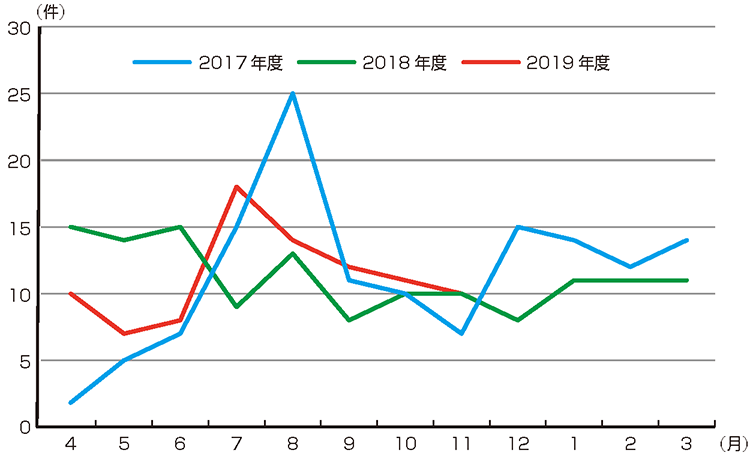

当院の褥瘡対策チームは、医師、看護師、栄養士、薬剤師、理学療法士などで構成しており、多職種が連携して褥瘡予防に取り組んでいます(表)。褥瘡対策チームの活動を活性化させ、徐々に褥瘡ラウンド回数を増すように取り組み、2017年度は137 件、2018年度は135件に褥瘡ラウンドを実施し、早期の褥瘡治癒や再発予防に取り組んでいます(図1)。

| 医師 | 全身状態の評価、褥瘡評価、局所管理方法の評価、輸液内容の評価 |

|---|---|

| 看護師 | 褥瘡リスクアセスメント、スキンケア、褥瘡マットレスの評価、体位変換などのケア方法の評価 |

| 薬剤師 | 褥薬剤評価、軟膏の使用方法の評価 |

| 理学療法士 | 体圧測定によるポジショニング評価、可動域の評価 |

| 栄養士 | 栄養状態の評価、栄養補助食品の提案 |

当院には皮膚・排泄ケア認定看護師が3人所属しています。そのため、褥瘡対策チームの褥瘡ラウンド後も継続的なフォローが可能です。さらに、院内には褥瘡対策チーム以外に複数の専門性が高い医療チームが設置されていることも、褥瘡対策チームの活動に功を奏しています。

近年、褥瘡対策チームは、褥瘡予防だけではなく、テープの剥離(はくり)に伴う皮膚障害や胃管、非侵襲的(ひしんしゅうてき)陽圧換気(NPPV)など医療機器の圧迫で発生する皮膚障害など、褥瘡以外の皮膚障害の発生予防にも力を入れています。そのため、患者さんの状況に応じ、他医療チームと連携を図り、より専門性の高い、かつ患者さんに適したケアを提供できるよう取り組んでいます。

地域との連携

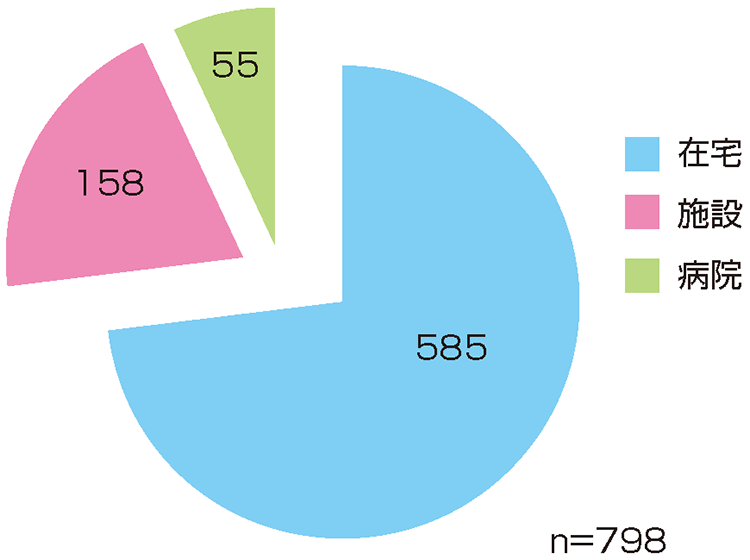

病院全体で褥瘡対策を講じることで、徐々に院内褥瘡発生率は低下しています。しかし、院外からの褥瘡発生患者を占める割合は、変化することなく経過しています。2018年度で、入院時にすでに褥瘡が発生していた患者さんは798件でした。その内訳は、在宅で療養していた患者さん585件、施設からの入院患者さん158件、他病院からの転院患者さん55件でした(図2)。

この背景には、在院日数の短縮や在宅医療へのシフトなどが影響しています。院外褥瘡発生の予防に取り組むには、地域との連携が不可欠です。

当院は日頃より地域の医療機関や施設等と連携を図っており、そのネットワークを活用し、年2回開催している「褥瘡対策に関する研修会」について、近隣施設や病院などの医師や看護師、訪問看護師など地域の医療関係者に案内しています。最近では、地域の医療関係者の参加が40人を超えるようになっています。

また、研修会終了後には、地域の医療関係者からの個別相談に対応しています。その結果、褥瘡対策に関する情報を提供する場だけではなく、地域の医療関係者との顔をつなぐ場にもなっています。これにより、病院側からは退院患者さんのケアについての依頼や、ケア上の注意点など情報提供しやすく、地域側からは、在宅でのケア相談窓口の獲得となっています。そのため、病院と地域の両者で患者さんを支える関係に発展しつつあります。

更新:2022.03.14