心臓弁膜症に対する低侵襲手術

釧路孝仁会記念病院

心臓血管外科

北海道釧路市愛国

心臓弁膜症とは

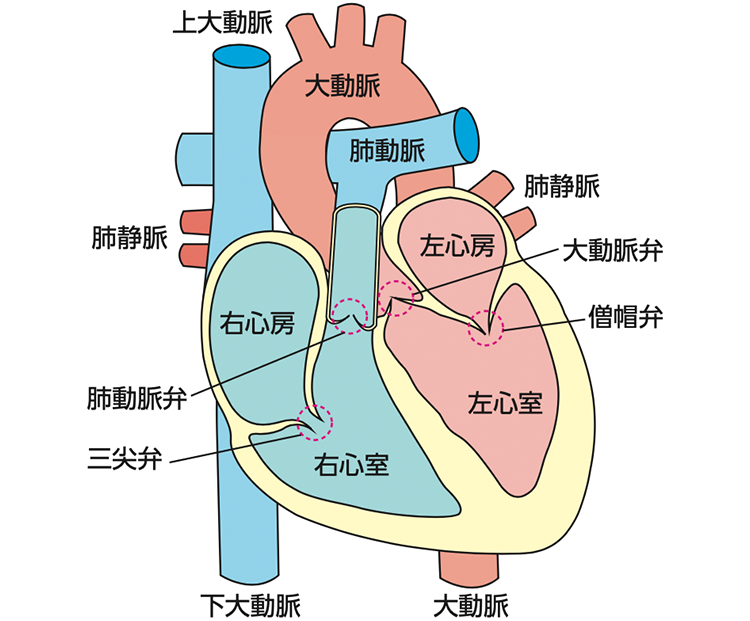

心臓は、心房(しんぼう)と心室という部屋に分かれており、右側と左側にそれぞれあります。したがって、心臓には計4個の部屋があります。各部屋の間にはそれぞれ逆流防止弁がついており、この弁により心臓の中の血流は一方向性に流れています。

それぞれの弁は付着している部位により、大動脈弁(だいどうみゃくべん)(左心室と大動脈)、僧帽弁(そうぼうべん)(左心房と左心室)、肺動脈弁(右心室と肺動脈)、三尖弁(さんせんべん)(右心房と右心室)の4つがあります(図1)。この心臓弁が硬くなって開きにくくなったり(狭窄(きょうさく))、壊れてしまって逆流する(閉鎖不全)と心臓に負担がかかり心不全を発症します。これが心臓弁膜症です。大動脈弁や僧帽弁の機能障害による心臓弁膜症が問題になることが多いです。

その疲れやすさ年齢のせいだと思っていませんか?

心臓弁膜症は、弁の機能障害により心臓に負担がかかっています。このため、軽い身体活動で心臓に負担がかかりすぎてきてしまい、息切れや倦怠感(けんたいかん)などの軽症心不全症状が現れます。

進行すると、日常生活を送っていても呼吸困難などが起こり、さらに重症化すると安静にしていても呼吸困難が現れ、重症心不全となり救急車で病院に搬送される方もいます。

最近、年のせいで疲れやすくなったと感じている方はいますか?もしかしたら、心臓弁膜症が隠れている可能性があります。

検査と診断

心臓弁膜症の場合、まず心臓の聴診(聴診器で音を聴く)を行います。弁の場所で雑音が聴こえることがよくあり、聴診によって弁膜症が疑われることが多いです。

弁膜症が疑われた場合には、心臓超音波検査(エコー検査)を行います。エコー検査は、患者さんに体の負担をかけずに、心臓弁膜の状態を観察することが可能です。これにより、弁の状態(硬くなったり逆流していたり)を観察し、弁膜症の診断が確定します。

軽症や中等症の弁膜症の方は、定期的にエコー検査でチェックすることが必要です。重症となり、手術を含めた治療が必要になった場合には、心臓カテーテル検査や心臓MRI検査などでさらに詳しい検査をする必要があります。

心臓弁膜症に対する治療

心臓弁膜症に対する治療は、薬物治療、カテーテル治療、外科手術の3つに分けることができます。

薬物治療は、利尿剤や強心剤などにより心臓の負担を取り除くことで心不全症状を改善します。しかしながら、薬物で一時的に負担を取り除いても、機能不全となっている心臓弁膜が修復されたわけではないため、薬物治療のみでは、弁膜症の治療を完結することは難しいです。

カテーテル治療には、カテーテル(医療用の細い管)を用いて新しい人工弁を植え込んだり、壊れた弁をクリップでつまんで直す方法などがあります。通常の外科手術よりも患者さんの体の負担が少ないという利点はありますが、欠点としては治療できる弁膜症(大動脈弁狭窄症や僧帽弁閉鎖不全症の一部)が限られている点があげられます。

外科手術は、どのような弁膜症に対しても治療可能で、人工弁を植え込む「弁置換術(べんちかんじゅつ)」や自分の弁を修復する「弁形成術」などで治療を行います。しかし、胸部を切開し、人工心肺を用いて全身の血液循環を保ちながら心臓を停止する必要があるため、患者さんの体に負担がかかるという点が短所といえます。

体に負担がかからないカメラを使用した小さい創の手術

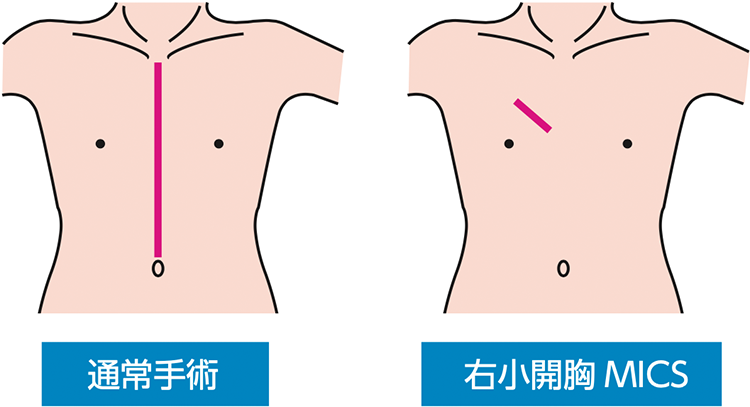

心臓弁膜症に対する外科手術は、どのような弁膜症にも対応できるという長所がありますが、胸部を大きく切開し(20~25cm程度、図2左)、人工心肺を使用するため、患者さんの体に負担がかかるという欠点があります。

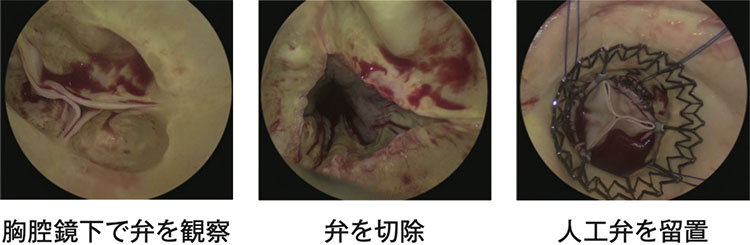

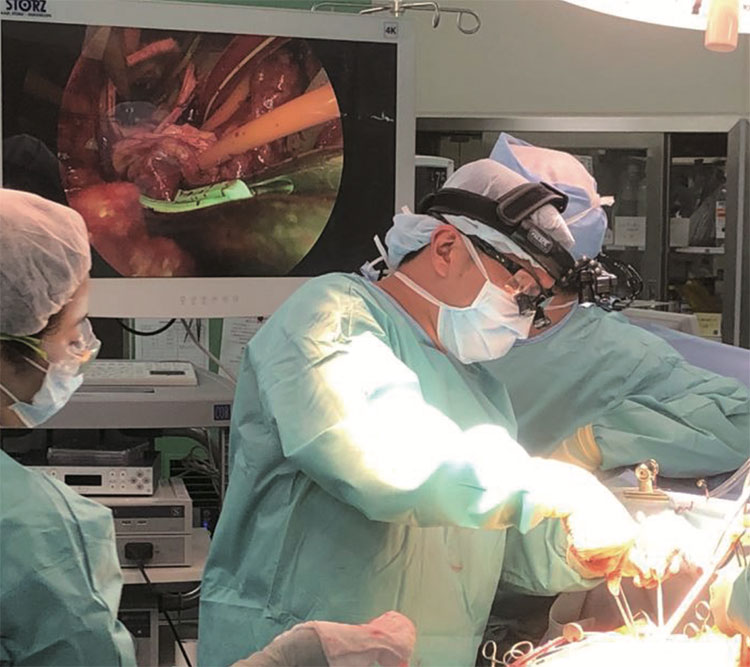

当院では、患者さんへの体の負担を軽減するために、胸腔鏡(きょうくうきょう)(カメラ)を用いて、小さい創(きず)(約7cm程度/右小開胸MICS、図2右、写真1)で心臓弁膜症に対する手術を施行しています(写真2)。年間に約30件の低侵襲(ていしんしゅう)(※1)心臓手術を実施し、釧根地区で唯一常時対応可能です(2023年12月現在)。

※1 低侵襲:体に負担の少ない

更新:2025.07.14