ヘリコバクターピロリ陽性・萎縮性胃炎:ピロリ菌の除菌療法で胃がん予防を

釧路孝仁会記念病院

消化器内科

北海道釧路市愛国

萎縮性胃炎とは

ピロリ菌が胃粘膜に生息していることで、慢性的に胃粘膜の炎症が持続した結果、年齢が高くなるにつれ胃粘膜が萎縮し、胃がんが起きやすい状態となるのが、萎縮性胃炎(いしゅくせいいえん)です。ピロリ菌に感染していなければ年をとっても胃粘膜の萎縮は進みません。

症状と原因

多くは無症状で乳幼児期の感染が原因

感染経路は、あまりはっきりしてないのですが、経口感染(ウイルスや細菌が口から体内に入ること)によるものと考えられています。感染の時期も、免疫機構の十分発達していない4歳以下の乳幼児期に感染する場合が大半とされています。

衛生環境とも関係しているといわれ、国内でも若い世代ほど、陽性者が少なくなってきています(国内の60歳以上の約80%が感染しており、逆に10歳代以下の感染は10%以下といわれています)。

乳幼児期の感染から長い年月をかけて胃粘膜の萎縮がゆっくり進んでいくため、これといった症状を感じる方は少ないようです。

ただ、「除菌後に胃の調子が良くなった」という方も多く、「自分の胃の調子は、こんなものだろう」と長年慣れた、普段の胃の状態が、除菌により元気な胃の状態になる可能性も十分あるということです。

検査・診断

診断は内視鏡検査と血液検査の組み合わせで

検査法は、いくつかあるのですが、当院では主に内視鏡検査+血液検査(ヘリコバクター・ピロリ抗体)の組み合わせで行っています。

予防と治療

除菌療法の実際

ヘリコバクターピロリ陽性・萎縮性胃炎に対しては、除菌療法を行います。除菌により発がんリスクが下がることや、胃潰瘍(いかいよう)・十二指腸潰瘍になりにくくなることがわかっています。

具体的な除菌療法は、3種類の薬を7日間続けて内服するというものになります(図2)。3種類の内訳は、胃酸を抑える薬が1つ、抗菌薬が2つという組み合わせで、ボノサップという除菌専用のシートになった製剤があります(ボノプラザン+アモキシリン+クラリスロマイシンという組み合わせ)。除菌の成功率は90%以上とされています。

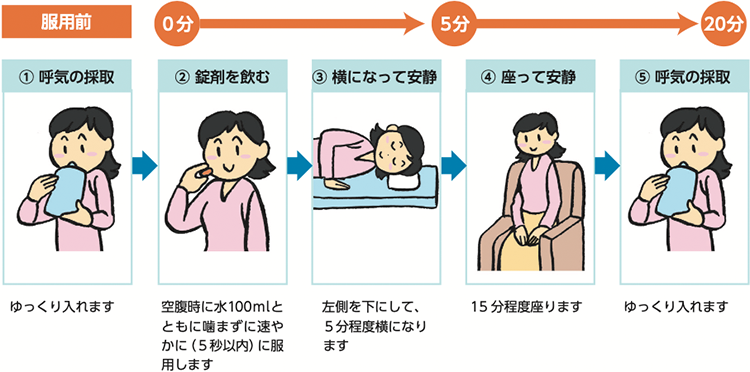

除菌が成功したかどうかの除菌判定は、内服を終了してから4週間以上経過した後に行います。この除菌判定の検査は尿素呼気試験と呼ばれるもので、紙袋を膨らます➝検査の薬を内服する➝紙袋を膨らませるという苦痛の少ない検査です(図3)。

除菌が成功しなかった場合には、二次除菌といって、先ほどと組み合わせを変えた方法(クラリスロマイシンの替わりにメトロニダゾール)をとります。これもボノピオンという二次除菌専用のシートになった製剤があります。内服終了後に、一次除菌同様に4週間以上の期間を置き、尿素呼気試験による除菌判定を行います。

更新:2025.07.14