手術の安全と確実性を担う麻酔科の役割

釧路孝仁会記念病院

麻酔科

北海道釧路市愛国

麻酔とは

当院には手術を目的として入院する患者さんが多くいます。手術を確実に、かつ安全に遂行するための大前提が麻酔であり、麻酔診療を担当する部門が麻酔科です。麻酔科は外科手術のインフラであるといっても良いかもしれません。麻酔には全身麻酔法と局所麻酔法の2種類あり、麻酔科医は全身麻酔、および局所麻酔のうち伝達麻酔(神経ブロック、脊髄(せきずい)くも膜下(まくか)麻酔、硬膜外麻酔)を担当します。麻酔科医は手術内容と患者さんの全身状態に基づいて、適した麻酔方法を採択して麻酔を行い、麻酔中は常に患者さんを看視しています。以下に、麻酔診療の基本的な流れを説明します。

術前診察

手術前日あるいは当日に、担当の麻酔科医が患者さんを訪室し、術前診察を行います。全身状態についての問診、脈の触診、心臓や肺の聴診、口腔内(こうくうない)の状態の視診などを行ったうえで、麻酔方法について説明します。麻酔科医の配置や臨時手術の状況などにより、病棟での診察が行えない場合でも術前検査データや診療録を把握したうえで、手術室で患者さんの診察を行っています。

麻酔導入

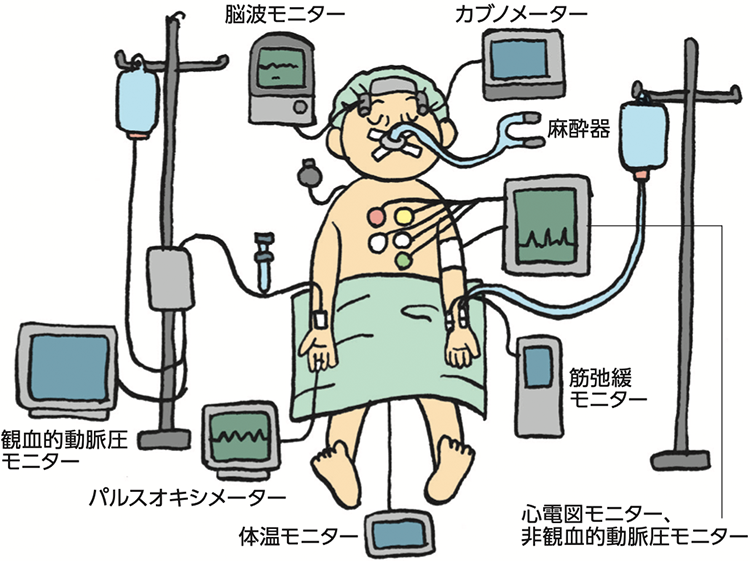

手術室に入室する際には、医療安全の観点から患者さん本人であること、手術部位、そしてアレルギー等について再度確認します。手術台に移動した後には心電図、血圧計、パルスオキシメーターを装着し、モニタリングを開始します。必要に応じて追加のモニタリングや点滴を行うことがあります。全身麻酔に伝達麻酔を併用する場合は、麻酔導入前または導入後に行います。

準備ができたら麻酔導入です。患者さんの顔にマスクを装着し、酸素を吸ってもらいます。点滴から麻酔薬を注射すると、ほどなく意識が消失します。その後は「気道確保」の処置を行います。具体的には、筋肉を柔らかくする薬を投与した後、喉頭鏡(こうとうきょう)という道具で口を開け、気管チューブを気管に挿入し、人工呼吸を開始します。気道確保は手術中の命の確保に最も重要な処置です。

麻酔維持

麻酔中は、ガスの麻酔薬や点滴の麻酔薬とともに強力な鎮痛剤を持続的に投与し、麻酔状態を維持します。麻酔科医は麻酔の深さ、呼吸状態、血圧、輸液量(点滴)、血糖値、体温などを適切な範囲内に保つように麻酔薬、酸素、その他さまざまな薬剤を調整しながら投与します。また、術後に強い痛みが生じないように鎮痛薬の投薬も行います。

麻酔覚醒

手術が終了し、創口(きずぐち)が塞(ふさ)がれたら麻酔薬の投与を終了します。個人差はありますが、およそ10分前後で麻酔から覚醒します。目が覚めたら気管チューブを抜去し、血圧や呼吸状態に問題なく、強い痛みがなければ麻酔管理を終了します。手術や患者さんの状態に応じて、ICU(集中治療室)あるいは病棟に帰室し、主治医による術後管理に移行します。

心臓血管外科の麻酔は特別

心臓血管外科手術の麻酔には専門の知識と診断技能が必要です。当院は旭川医科大学病院麻酔科より心臓血管麻酔専門医の資格を持つ麻酔科医を派遣してもらい、心臓血管外科手術の麻酔管理をお願いしています。

患者さんにお願いしたいこと

手術が決まりましたら禁煙しましょう。喫煙している患者さんは、気道確保時に喘息(ぜんそく)発作を起こしやすいほか、喀痰(かくたん)が増えるため術後に肺合併症を起こすリスクがあります。また、普段から口腔内を清潔に保ち、定期的に歯科を受診しましょう。口腔内が汚れていると細菌が肺に流れ込み、やはり肺合併症を起こすリスクが高くなります。さらに、グラグラしている歯があると気道確保時に脱落してしまうかもしれません。手術が決まったら禁煙し、そして普段からの口腔衛生維持をお願いします。

更新:2025.07.14