自己の幹細胞を用いた再生医療を提供

釧路孝仁会記念病院

再生医療室

北海道釧路市愛国

当院では厚生労働大臣へ届け出を行い、患者さん自身の幹細胞(かんさいぼう)を用いた再生医療を提供しています。また、厚生局に届け出済みの幹細胞を培養するためのクリーンルームも併設しており、幹細胞の培養、投与、その後のリハビリテーションまで対応しています。

再生医療について

再生医療とは、病気やけがで欠損した組織の修復や失われた機能の再生を目的とした、細胞等を用いる医療です。2014年に再生医療等の安全性の確保等に関する法律が施行され、主に免疫細胞療法や幹細胞を用いた治療がこの枠組みに含まれます。

想定されるリスクの度合いによって、第1種から第3種まで分類され、自由診療や臨床研究を行う際には再生医療等提供計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた特定認定再生医療等委員会の審査を受け、適正と認められた計画書を厚生労働省へ提出する必要があります。

当院でも所定の手続きを経た計画書を厚生労働省へ提出し、受理された後に患者さんに対して自身の幹細胞を用いた再生医療を提供しています。

幹細胞について

私たちの体は60兆個の細胞で構成されています。細胞にはさまざまな種類があり、それぞれに役割を持っています。

通常、ヒトの体内で働く細胞は寿命があり、新しい細胞と入れ替わりながら体を維持しています。寿命のほかにも、けがなどの損傷により細胞が失われたり、機能が損なわれることもあります。

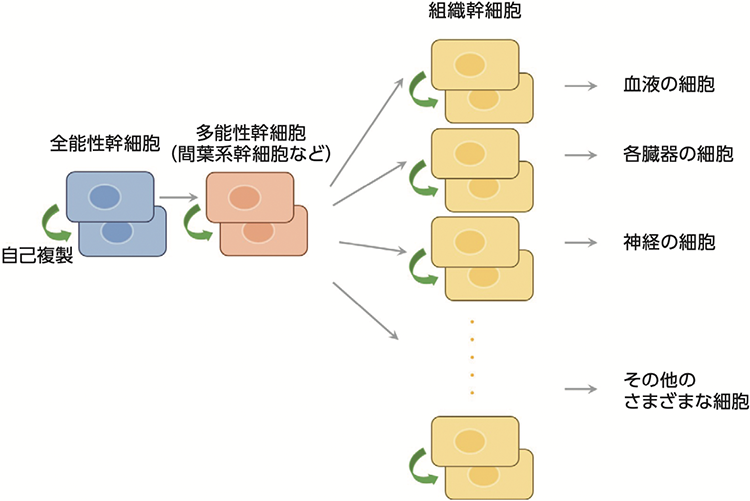

幹細胞は、分裂して自身のコピーを作る能力と、別の種類の細胞に変化する能力を持っています。これらの能力は私たちの体を維持するための一翼を担っています。幹細胞は脂肪組織、骨髄(こつずい)、臍帯血(さいたいけつ)など、さまざまなところに存在していますが、当院では脂肪組織由来の間葉系(かんようけい)幹細胞を用いています(図)。

当院の再生医療への取り組み

再生医療等の安全性の確保等に関する法律が施行されたことを受け、釧路孝仁会記念病院特定認定再生医療等委員会を設置し、厚生労働大臣の認定を受けました。その後、当初は脳梗塞(のうこうそく)、脊髄損傷(せきずいそんしょう)、変形性ひざ関節症を主として数件の提供計画を提出し、患者さん自身の脂肪組織から得られた幹細胞を用いた再生医療を提供してきました。

2023年5月の時点では、第2種の提供計画が9件、第3種が2件受理されています。また、治療に使用する幹細胞は、院内に併設した細胞培養加工施設と呼ばれる専用のクリーンルームで専門のスタッフにより培養という作業を行い増やしています。

今後は、孝仁会グループの医療機関において、当院の細胞培養加工施設で幹細胞の培養を行い、投与は各医療機関で行うといった体制を整えることも考えています。

細胞培養加工施設(CPC)について

細胞の培養は、専用の細胞培養加工施設(Cell Processing Center:CPC)で行います。2014年に再生医療等の安全性の確保等に関する法律が施行され、再生医療に使用する細胞を培養するCPCは国内の施設であれば、厚生労働省へ製造許可の申請を行うか、医療機関に併設される施設の場合は届け出を行う必要があります。

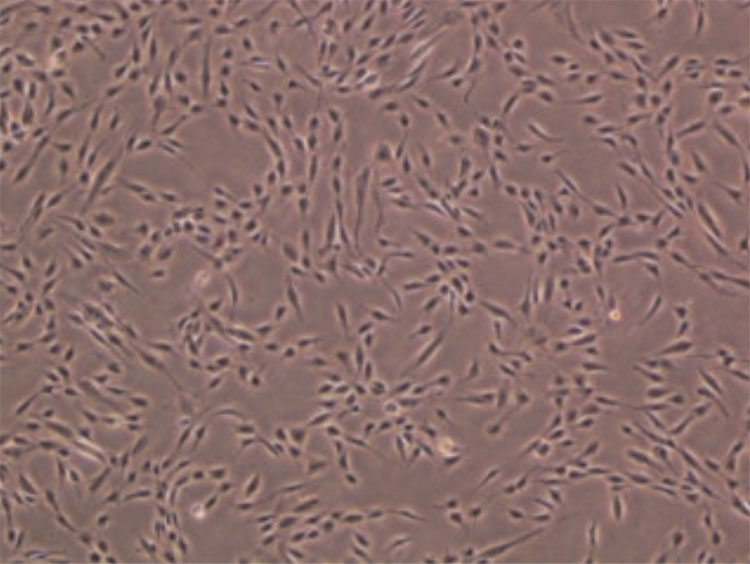

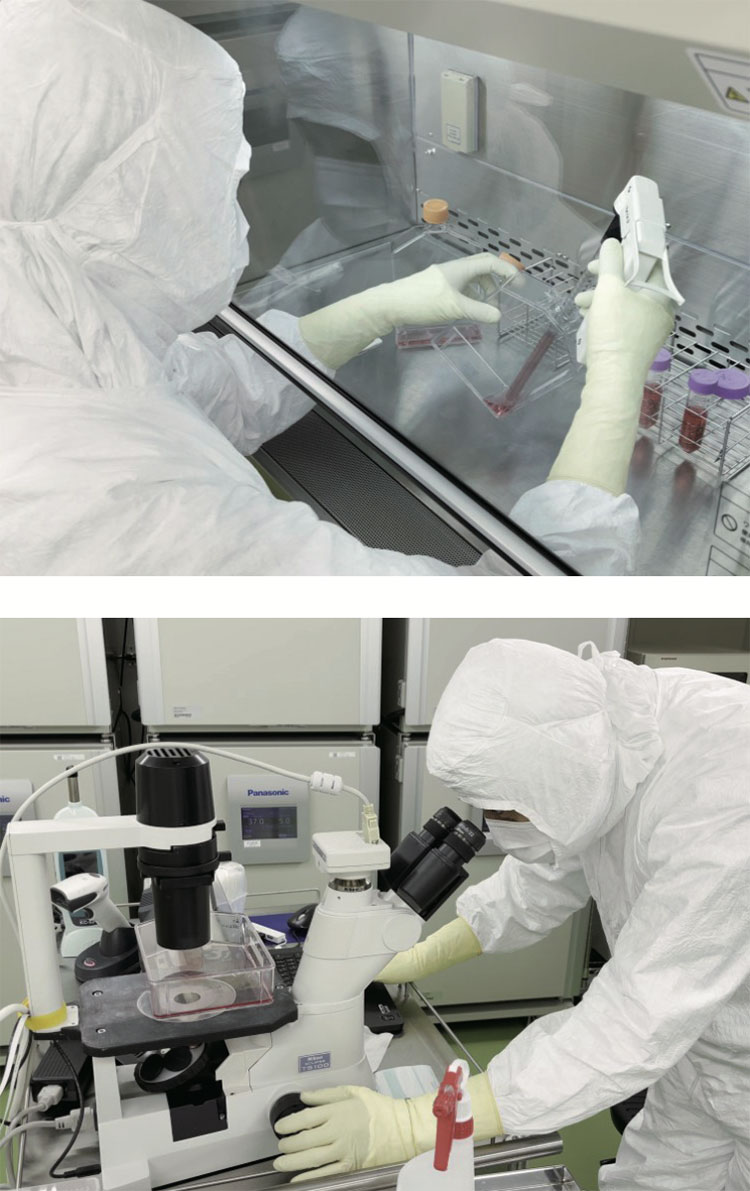

当院では、手術室で採取した患者さんの脂肪組織は、院内に併設したCPCで培養から出荷までを行います(写真1)。

CPCはクリーンルームとなっており、コンピュータにより室温、湿度、室圧、浮遊微粒子が24時間モニタリングされ、室温、湿度、室圧をコントロールしています。また、担当スタッフによる環境モニタリングでは浮遊微粒子、浮遊菌、付着菌、落下菌を定期的に測定し、清浄度を維持するように努めています(写真2)。

細胞の培養開始からの工程表や資材管理、培養中のフラスコや凍結細胞の管理などは専用の管理システムを用いて行っています。例えば、凍結細胞についてはQRコードを用いてロケーション管理を行い、取り違え等の発生を防止しています。工程表については実施者や実施した時刻等の記録がされています。培養をして増やした幹細胞は、管理システムでロケーション管理をしつつ液体窒素タンクの気相で凍結保存されます。

品質管理としては、培養した際の培養液を用いて無菌試験、エンドトキシン試験、マイコプラズマ否定試験を行い汚染されていないかどうかを検査しています。

更新:2025.07.14