やけど、顔のけが、良性腫瘍、瘢痕など:体の傷や変形を「きれいに治す」形成外科の仕事—part1

釧路孝仁会記念病院

形成外科

北海道釧路市愛国

熱傷(やけど)

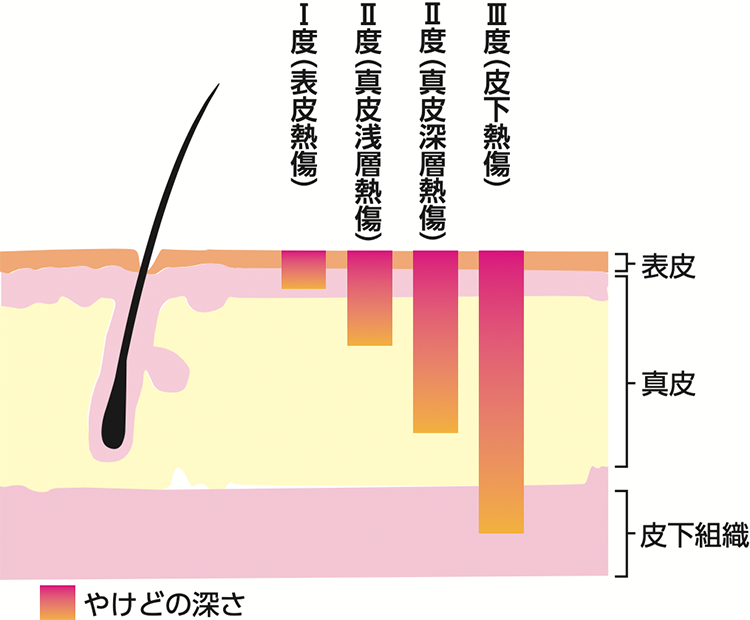

夏の日焼けも浅いやけどです。しばらく赤くなり、ヒリヒリしますが冷やすことで症状が治まります。通常、日焼けによって色素がついて黒くなりますが、傷跡にはなりません。しかし、深いやけどの場合は真皮(しんぴ)(皮膚の2番目の層)まで熱の損傷がおよびます。

熱いお湯や油、火などの高温の物質に触れることによって発生し、痛みや腫(は)れがひどくなり、水泡(水ぶくれ)になります。水泡は破れていなければ自然に治癒するまで破かない方がいいです。

さらに重度のやけどの場合、抗生物質や痛み止めの全身投与や、場合によっては入院して皮膚移植などの手術が必要なこともあります。そして、治った後も目立つ傷跡やひきつれになってしまいます(瘢痕・傷跡・ケロイド・ひきつれ・拘縮参照)。

顔面骨骨折(顔のけが)

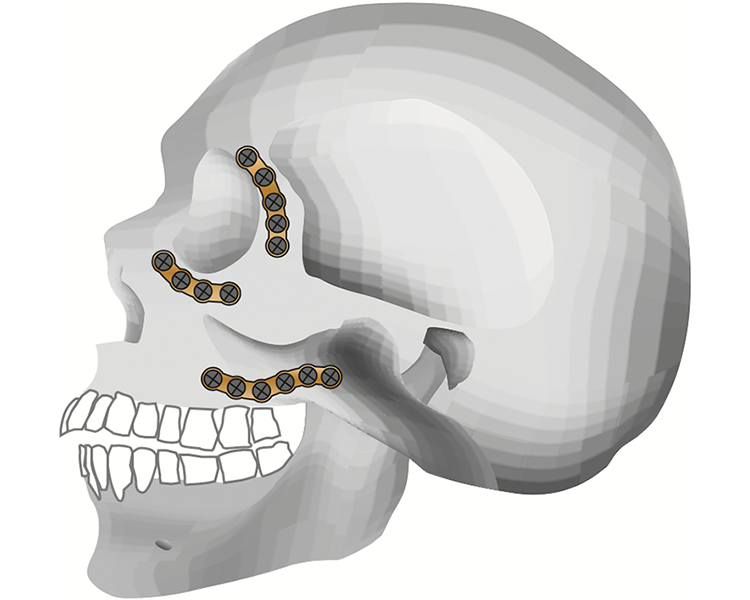

顔面骨(がんめんこつ)には、鼻骨(びこつ)、頬骨(きょうこつ)、眼窩骨(がんかこつ)、上顎骨(じょうがくこつ)、下顎骨(かがくこつ)があります。骨折の原因として、以前は交通事故が多かったのですが、最近ではスポーツ外傷が増えています。

顔面骨骨折の症状には、顔の腫れや痛み、出血、歯がぐらぐらする、視力障害(二重に見える)、口が開けづらいなどがあります。

また、顔面骨骨折において、「呼吸困難」「脳損傷の可能性がある意識障害」「鼻からさらさらした液体が出ている」などの場合には、緊急の治療を行うことがあります。

治療は、一般的に手術が必要となります。手術には、骨折の整復や金属プレート(図2)の挿入、骨折した箇所の固定などが含まれます。金属プレートは後日取り除くため抜釘(ばってい)という手術が必要になりますが、除去の必要がなく、自然に分解される生体吸収性の材料で作られたプレートを使用することもあります。

良性腫瘍、あざ、ほくろ

形成外科で診る良性腫瘍(りょうせいしゅよう)とは、皮膚や皮膚の下のできもの、かたまりです。粉瘤(ふんりゅう)(垢のふくろ)、脂肪腫(しぼうしゅ)、脂漏性角化症(しろうせいかくかしょう)(老人いぼ)、色素性母斑(しきそせいぼはん)(ほくろ、黒あざ)、血管腫(けっかんしゅ)(赤あざ)などがあります。良性と思われるものは切除を急ぐ必要はありません。

当科では、できるだけ傷跡が小さく目立たないように配慮して、切除の範囲や大きさを検討します。切除した腫瘍は病理検査(顕微鏡の検査)をして診断を確認します。切除した後の皮膚縫合は、形成外科的縫合を用いて細い糸で丁寧に行います。

瘢痕・傷跡・ケロイド・ひきつれ・拘縮

ある深さ以上のけがをすると、治るのに時間がかかり、盛り上がった傷跡になります。この状態を肥厚性瘢痕(ひこうせいはんこん)といいます。通常、治るまでには時間がかかりますが、いずれ盛り上がりは改善し、色も皮膚の色に近づいていきます。ただし、けがの場所によってはなかなか落ち着きません。その場合は、傷跡に効く薬を内服して、傷跡を圧迫固定します。傷跡は消えてなくなるわけではないので、目立つ場合には手術を行うこともあります。

一方、ケロイド(写真)は肥厚性瘢痕と違って落ち着いてこないばかりか、徐々に大きくなって悪化してきます。治療は内服薬と圧迫固定に加え、注射や放射線療法を行うこともあります。拘縮(こうしゅく)が悪化の原因となっている場合は手術をして、ひきつれを改善することもあります。

形成外科の概要

形成外科は体の表面のかたちや機能の病気を外科手術で治す科です。けが、やけど、できもの、先天(生まれついての)異常を治療します。皮膚科や整形外科とオーバーラップする部分もありますが、皮膚科は主に薬での治療が中心となり、整形外科は体や手足の大きな骨を対象に治療を行います。形成外科では体の表面に加え、顔や手指のけがの治療も行っています。

形成外科医師は、手術や非手術的な方法を使用して、外見(みため)や機能(うごき)を改善し、生活の質を向上させることをめざします。

更新:2025.07.14