心不全って、どんな病気?

釧路孝仁会記念病院

循環器内科

北海道釧路市愛国

心不全とは

心臓の機能が低下し、十分な血液を全身に送り出すことができない状態ことを心不全といいます。

原因はさまざまであり、心筋梗塞(しんきんこうそく)や心筋症(心臓の筋肉の異常)による心臓のポンプとしての機能低下、弁膜症、高血圧、不整脈などが挙げられます。心不全は慢性的に進行していくことが多い病気です。

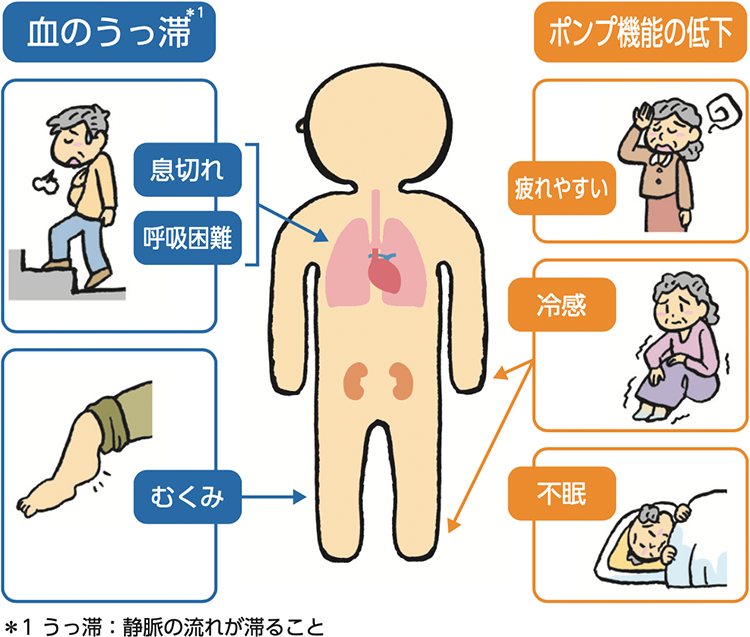

心不全の主な症状

主な症状には息切れや疲労感、むくみ、動悸(どうき)などがあります。心不全では、心臓が血液を効率的に送り出すことができず、体に十分な酸素や栄養素を送り届けることができなくなります。その結果、これらの症状が引き起こされます。

腎臓(じんぞう)への血流も低下し、尿が出づらくなり水分が体に溜(た)まるとむくみが出ます。また、肺に水が溜まりやすく、咳が出たり夜間息苦しくて眠れない(起座(きざ)呼吸)といった症状も現れます(図1)。

検査・診断について

心電図、X線写真、CT検査、心エコーや血液検査などにより診断します。必要であれば、入院してカテーテル検査を行います。カテーテル検査では、手首や足の付け根の血管から細い管(カテーテル)を入れ、心臓の筋肉を養う血管に詰まりがないかを調べたり、心臓の機能や負担のかかり具合を調べます。心臓の筋肉の状態を調べるために、筋肉を一部取って調べる心筋生検を行うこともあります。

心不全の治療

心不全によって引き起こされている症状を改善するために、薬物療法を行います。

むくみを取るための利尿剤や、弱ってしまった心臓を休ませて保護する内服薬を数種類組み合わせて治療を行います。現在、心不全に対する薬物療法は非常に発展しており、日々新しい薬が開発されています。

いずれも患者さんの様子を見ながら慎重な調整が必要です。薬物療法によって心不全の悪化を予防したり、心臓の機能が回復してくる患者さんもいます。非常に重要な治療です。

心不全の治療には、食事療法や生活習慣の見直しも必要です。塩分制限は、心不全の原因の1つである高血圧症の管理としても非常に重要で、適度な運動や禁煙なども推奨されます。このため、入院中には栄養指導や、心臓の機能に応じたリハビリテーションを行います。

心不全の原因に応じた治療を行います。心不全の原因として1番多い狭心症や心筋梗塞に対しては、心臓の筋肉を養う冠動脈(かんどうみゃく)を広げるカテーテル手術や、必要であれば冠動脈バイパス術を行います。弁膜症が原因の場合は、弁置換術(べんちかんじゅつ)や弁形成術などの手術療法が適応になります。

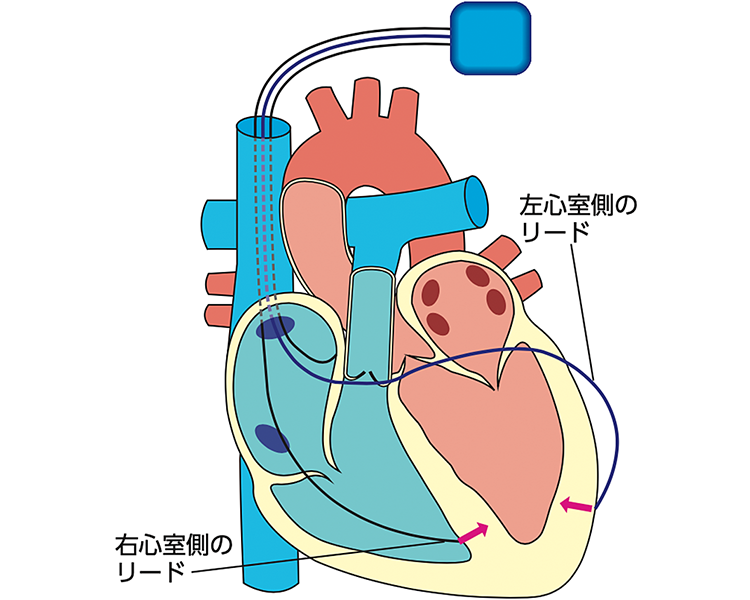

大動脈弁狭窄症は高齢者にとても多い病気ですが、近年では、体への負担が少ない弁置換術や、カテーテルでの弁膜症手術も可能となっています。心臓の機能が低下している方の中には、両心室ペースメーカー(心臓再同期療法、図2)治療が有効な場合もあります。心房細動(しんぼうさいどう)などの不整脈が心不全に関与している場合には、カテーテルアブレーションという不整脈の根治(こんち)(※2)治療を行うこともあります。

※2 根治:完全に治すこと。治癒

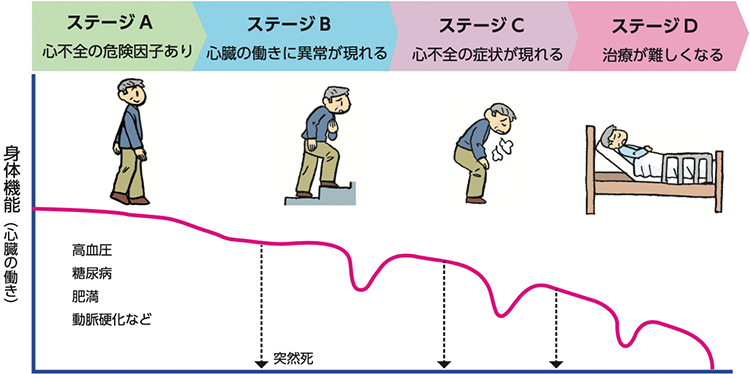

心不全は、予防が大事!

心不全は、悪化させないための予防が非常に重要です。心不全は進行すると心臓の機能が低下していきます(図3)。まずは健康な生活習慣を維持するために、定期的な運動や塩分制限(塩分6g/日)、適切なカロリーなどの食事を心がけてください。塩分摂取が多いと、体の中に水分が溜まりやすくなります。また、喫煙や過度の飲酒も避けましょう。

内服薬を継続することも重要です。調子が良くても、自身の判断で減らしたり止めたりしないようにしてください。定期的に病院を受診し、薬を調整してもらうようにしてください。

心不全は長く付き合う病気ですので、自己管理も重要です。血圧や体重測定などを習慣づけて、血圧上昇や体重の急激な増加などがあれば早めに受診をするようにしましょう。

更新:2025.07.14