脳梗塞の症状と治療について

釧路孝仁会記念病院

脳神経外科

北海道釧路市愛国

脳梗塞とは

脳梗塞(のうこうそく)とは脳の血管が詰まることで酸素が不足し、脳細胞がダメジを受ける病気です。血管が詰まる原因によって心原性脳塞栓症(しんげんせいのうそくせんしょう)、アテローム血栓性脳梗塞(けっせんせいのうこうそく)、ラクナ梗塞(こうそく)に分類されます。一度死んでしまった脳細胞は回復することはありませんが、発症した直後であれば血管を再開通させることで脳細胞を救える可能性があります。

脳梗塞の原因と主な症状

脳梗塞は血管が詰まり脳細胞が死んでしまう病気です。血管が詰まる原因によって脳梗塞は3つに分類されます。心臓の中に血の塊(かたまり)(血栓)ができて脳に飛んでいく心原性脳塞栓症、血管の中が細くなり詰まってしまうアテローム血栓性脳梗塞、脳の深部にある細い血管が詰まるラクナ梗塞の3つです。

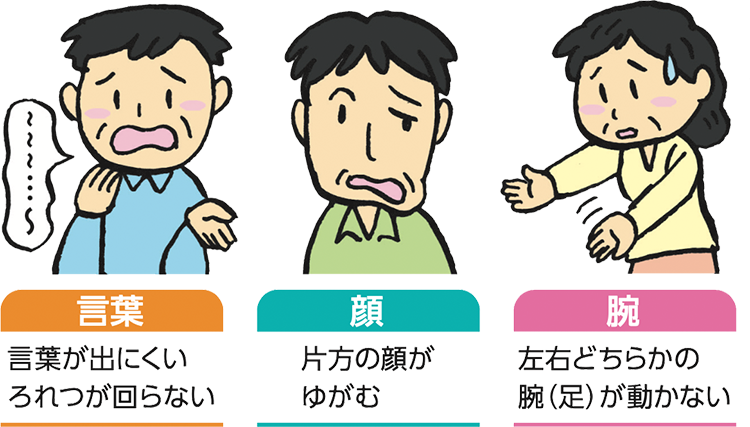

脳梗塞の症状は詰まった血管によってさまざまです。左右どちらかの腕や足が動かない、言葉が出にくい、言葉がわからない、ろれつが回らない、片方の顔がゆがむ、などです(図1)。脳の右と左は仕切られているので、左右の手足がどちらも動かなかったり痺(しび)れたりすることはほとんどありません。

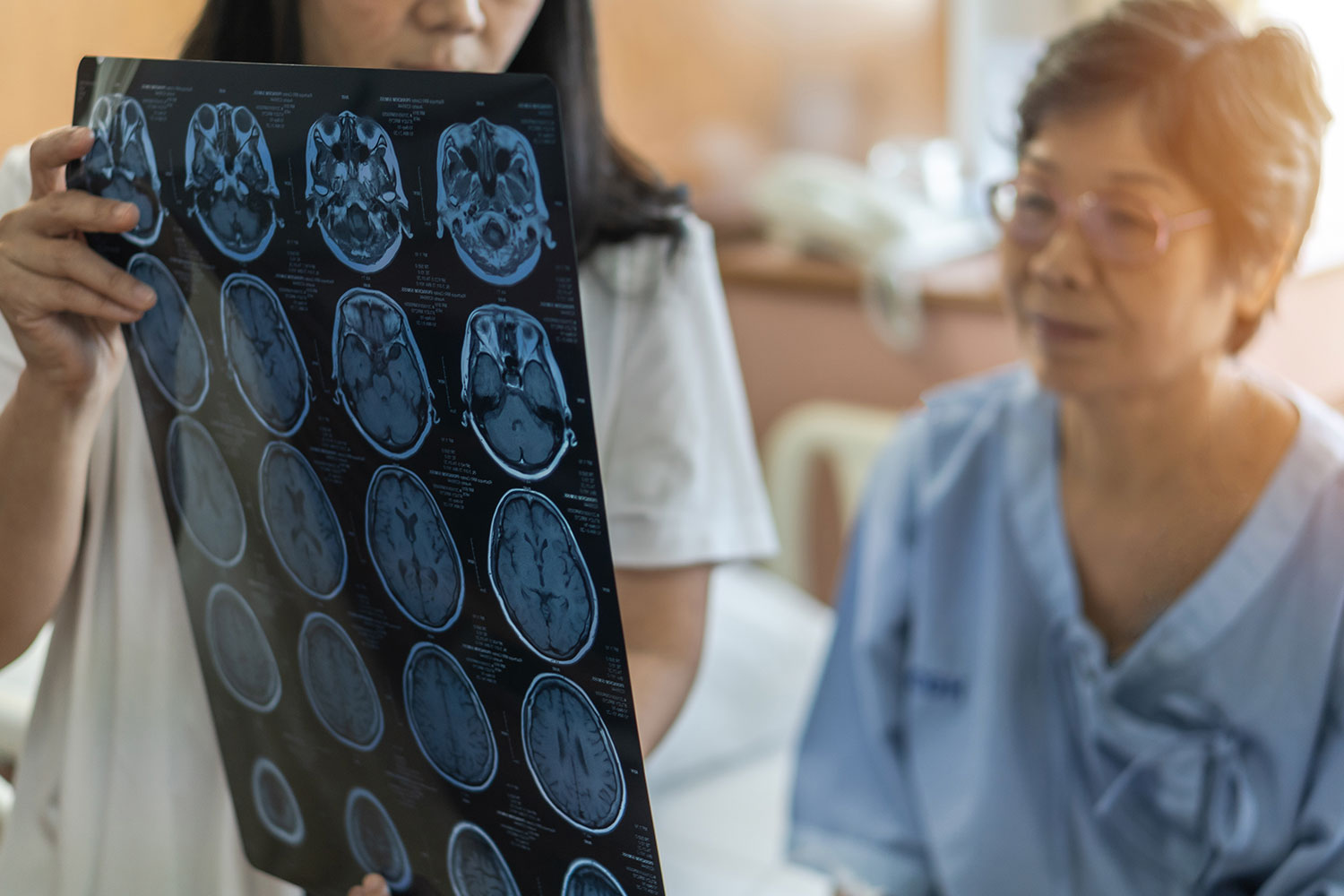

脳梗塞の検査と診断

脳梗塞はMRI検査を行って診断します。MRIとは磁力を使って体の中を調べる検査法です。体の中に金属や磁石がある場合は検査できないことがあります。医師が診察で神経症状を確認し、MRIで症状の原因となりうる部分に画像所見がある場合、脳梗塞と診断されます。

MRIが行えない場合はCT検査などを行うこともありますが、発症してすぐのときは所見が認められないことがあります。造影剤を使って血管が詰まっているかを確認したりもします。

脳梗塞の治療~急性期~

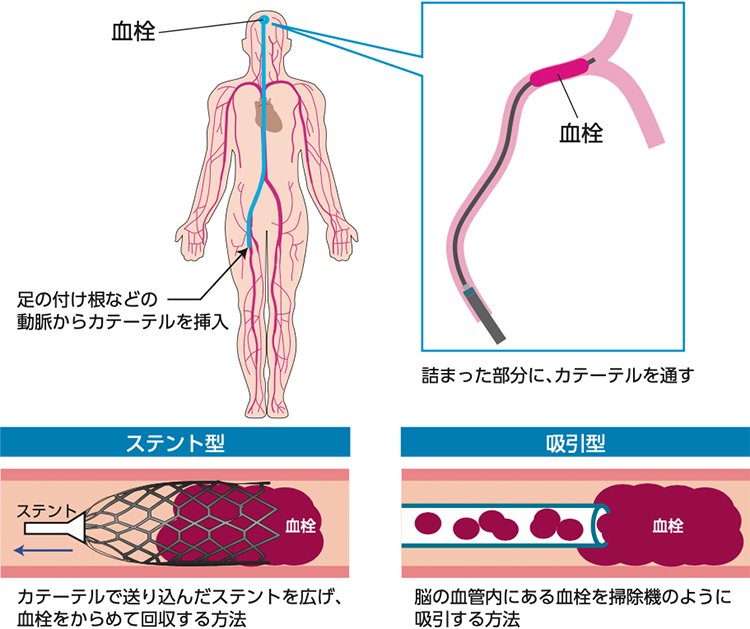

脳の血管が詰まり脳細胞が死んでしまったら再生することはありません。しかし、血管が詰まり脳細胞が死ぬまで数時間ほど猶予があるので、閉塞(へいそく)して間もない血管を再開通することで脳細胞死から救うことができる可能性があります。血管を再開通させる治療として、点滴による方法と動脈にカテーテルという細い管を入れて詰まった血栓を回収する方法があります。

点滴による方法として、t-PA(アルテプラーゼ)という詰まった血栓を溶かす作用を持った薬があり、これを急速に点滴投与することで詰まった血管を再開通させます。血栓を強力に溶かすため出血もしやすくなるので、出血を疑う症状がある人(血尿や血便)や手術を受けたばかりの人などには使うことができません。また、発症してから4時間半を過ぎた場合は出血するリスクが高くなるので使えません。

カテーテルによる治療として血栓回収療法といった手術があります(図2)。詰まった血管までカテーテルを誘導し、血栓を回収してくる方法です。カテーテル操作による血管損傷や出血、新たに血管が閉塞するリスクもあります。

この治療にはリスクもありますが、治療が成功し血管を再開通させることが脳梗塞を回復させる唯一の方法です。

これらの治療ができない場合は、脳梗塞の進行を予防することが急性期(※1)の治療になります。徐々に血栓が拡大したり、新たに血栓が飛んだりすることで脳梗塞が進行することがあるので、点滴でその予防を行います。

※1 急性期:病気・けがを発症後、14日以内(目安)。不安定な状態

脳梗塞の治療~再発予防~

一度脳梗塞になった場合、再発するリスクが常にあります。そのため再発防止として、血をサラサラにする抗血栓薬を飲んで血管が詰まらないように予防しなくてはいけません。この薬は血が出やすくなるという副作用もありますが、脳梗塞再発防止のため、特別な事情がない限りは継続した内服が必要になってきます。

また、脳梗塞を発症するリスクとしてタバコや過度な飲酒のほか、高血圧や脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病の存在が挙げられ、これらの予防や治療が必要になってきます。

更新:2025.07.14