危険な病気 くも膜下出血の治療・予防

釧路孝仁会記念病院

脳神経外科

北海道釧路市愛国

くも膜下出血とは

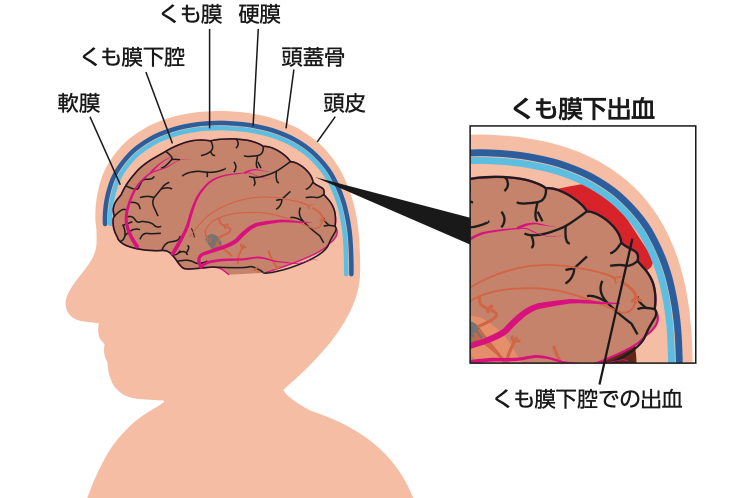

くも膜下出血(まくかしゅっけつ)とは、脳卒中(のうそっちゅう)(急に脳の血管が詰まったり破れたりする病気)の1つで、脳を覆(おお)うように存在する「くも膜下腔(まくかくう)」という場所で出血が起こります(図1)。危険な病気で、治療できずに亡くなったり、後遺症で元の生活に戻れないこともあります。

くも膜下出血の症状

急に始まり短時間で最大となるような「突然の激しい頭痛」が典型的な症状です。「嘔気(おうき)(吐き気)・嘔吐(おうと)」を伴うことが多く、重症になると「意識障害」もみられます。ただし、軽い頭痛のみで歩いて外来へ来られる患者さんもおり、診断には注意が必要です。

くも膜下出血の診断と出血源の検査

くも膜下出血はCTやMRIで画像検査を行ったうえで診断します。くも膜下出血の診断が確定したら、出血の原因を調べます。頭部の血管を観察するための検査にはMRAや「造影剤」という薬を使うCTA、脳血管撮影があります。

くも膜下出血の主な原因は、「脳動脈瘤(のうどうみゃくりゅう)」という血管にできた瘤(こぶ)が破れることです。そのほかの原因としては、「脳動静脈奇形(のうどうじょうみゃくきけい)」「脳動脈解離(のうどうみゃくかいり)」などの血管異常や外傷(けが)があります。

以下では、最も多い脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血について説明します。

くも膜下出血の治療

脳動脈瘤が破れると勢いよく出血し、脳へダメージを与えます。血栓(けっせん)という「かさぶた」ができることで出血は止まりますが、一時的な止血に過ぎず再出血しやすい状態です。

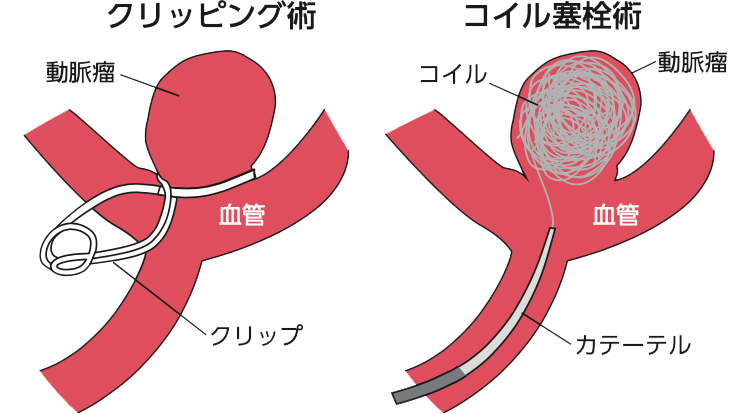

破れた瘤から出血が起こらないようにするには手術が必要です。手術には「クリッピング術」と「コイル塞栓術(そくせんじゅつ)」があります。いずれも瘤の中に血液が入らないようにする方法です。

「クリッピング術」は瘤の根本にクリップをかけて瘤を閉鎖する方法で、「コイル塞栓術」は瘤の中にコイルを詰めていく方法です(図2)。

くも膜下出血の特徴として、出血後に起こる合併症が挙げられます。主な合併症には「脳血管攣縮(のうけっかんれんしゅく)」と「水頭症」があります。原因はいずれもくも膜下腔に溜(た)まった血腫(けっしゅ)(血の塊(かたまり))です。くも膜下出血後、少し時間を経て起こってきます。

「脳血管攣縮」は脳の血管が縮んでしまうものです。くも膜下出血後、4〜14日頃に起こりやすく、縮みが強いと「脳梗塞(のうこうそく)(脳の血流が足りず脳が死んでしまう病気)」となり、「手足の麻痺(まひ)」や「言葉の障害」などが残ることもあります。

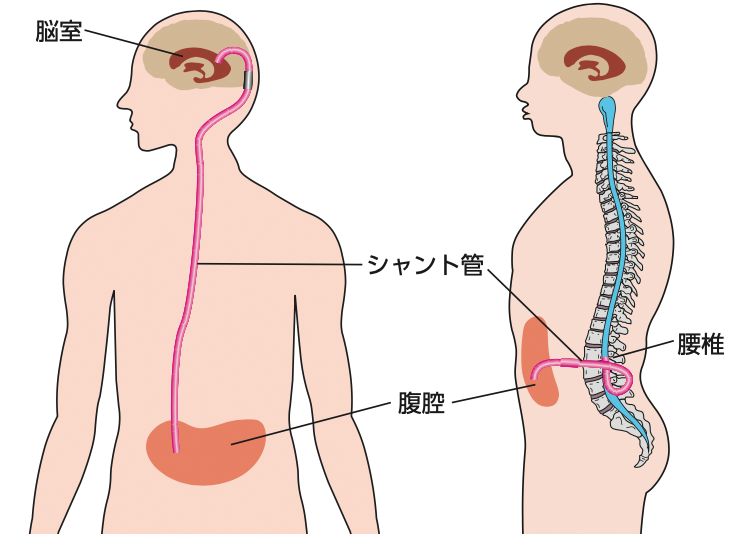

「水頭症」はくも膜下出血後、1か月くらい経ってから起こりやすく、頭の中に水が溜まることで「認知症状(もの忘れ)」や「歩行障害(うまく歩けなくなる)」などが起こります。

「脳血管攣縮」に対しては、薬(血管の縮みを抑える薬や脳梗塞予防の薬など)を使って治療したり、非常に強い攣縮に対してはカテーテル治療を行うこともあります。「水頭症」に対しては、「シャント術」という手術を行い、頭に溜まった水をチューブを通じて腹部へ排出することで症状の改善が得られます。頭から腹部へ水を排出する「脳室-腹腔(ふくくう)シャント術」と頭から腰へつながっている水を腰から腹部へ排出する「腰椎-腹腔シャント術」があります(図3)。

くも膜下出血を予防するには?

脳動脈瘤の危険因子(できやすい要因)として、喫煙、大量飲酒(1週間に150g以上のアルコール)、高血圧、家族歴(血縁者にくも膜下出血を起こした人がいる)などが挙げられます。脳卒中の予防にも共通しますので、以下のことを心がけましょう。

- 減塩(塩分の過剰摂取は高血圧の原因、「うすあじ」を意識)

- 禁煙(喫煙している方はタバコを止める)

- 節酒(お酒は週に2日は休肝日をとり、飲みすぎないように)

「脳動脈瘤」が破裂を起こす前に発見された状態を「未破裂脳動脈瘤」といいます。未破裂脳動脈瘤のほとんどは無症状ですが、ほかの病気の検査や脳ドックなどで偶然、発見されることが増えてきています。未破裂脳動脈瘤が見つかった場合は、年齢や脳動脈瘤の部位・大きさ・形状などを総合的に判断して手術を行うか、経過観察とするのかを決めていきます。

日本人の脳動脈瘤の保有率は約4%といわれており、決して珍しいものではありません。脳ドックは脳動脈瘤だけでなく脳卒中全般の検査を行うので、自分の脳の状態を把握できるだけでなく、場合によっては早期発見につながり、突然の発症を防ぐことができます。

特に親子・兄弟で2人以上に脳動脈瘤が見つかっている方や、多発性嚢胞腎(たはつせいのうほうじん)のある方は脳動脈瘤の発見率が高いため、積極的な検査をお勧めします。

更新:2025.07.14