乳がん:乳がんの検診・診断・治療について

釧路孝仁会記念病院

乳腺外科

北海道釧路市愛国

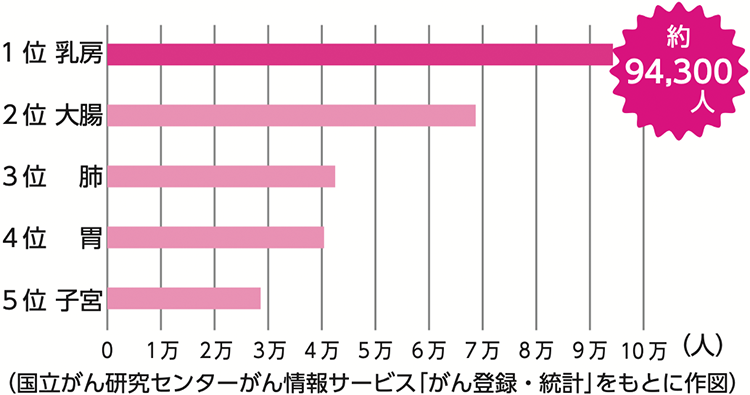

乳がんになる人の人数(罹患数)と年齢分布の推移

日本人女性の乳がん罹患数(りかんすう)は2022年予測で94,300人となっており、がんの中で最も多くなっています。今や、9人に1人が乳がんになる時代です(図1)。

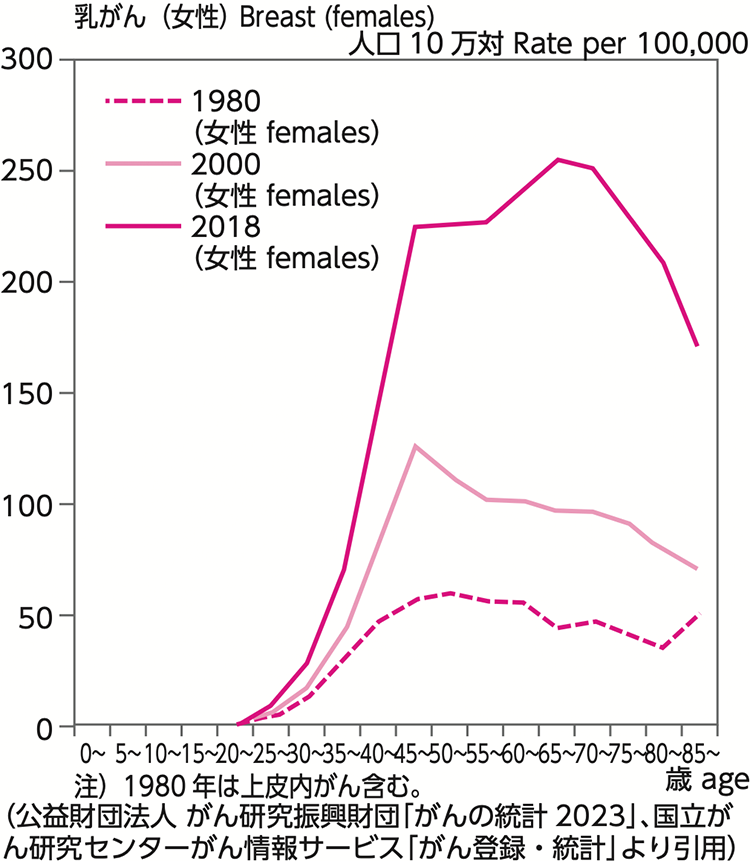

中高年、特に40歳代後半~60歳代後半で罹患率が大きく増加し、2018年にはこの年齢層の罹患率のピークが明らかになっています(図2)。70、80歳代の乳がんも増加していますので、何歳になっても検診を受けることをお勧めします。

症状と原因

乳がんになりやすい人として、①肥満(BMI30以上)、②アルコール摂取が多い、③喫煙、④糖尿病の人、などが挙げられます。乳房にしこり、血性乳汁分泌、乳頭・乳輪部の皮膚の湿疹・ただれ・くぼみなどがあれば、乳がんが疑われますので早めに医療機関を受診しましょう。

検査・診断

当院の特徴は以下になります。

(1)健診センターでの乳がん検診

健診センターでの乳がん検診は、月~金曜まで実施しています。マンモグラフィー(乳房X線検査)と乳房超音波(エコー)検査を行っています。

(2)乳腺外来

以下の方々を乳腺外来で診療しています。

- 乳房に違和感、しこり、痛みなど症状がある方

- 検診で精密検査が必要となった方

悪性が疑われ病理検査が必要な方は、乳腺外来受診日に行うことができます。

(3)病理検査

病理検査には細胞診と組織診があります。

細胞診は、採血と同じような注射器の針を目的のしこりに穿刺(せんし)(針を刺すこと)し、細胞を吸引し、プレパラートに吹き付け、細胞を固定してから顕微鏡で見ます。細胞の形態を見て、正常、良性、悪性疑い、悪性などと診断します。ただし、どのタイプの乳がんなのかは判定できません。

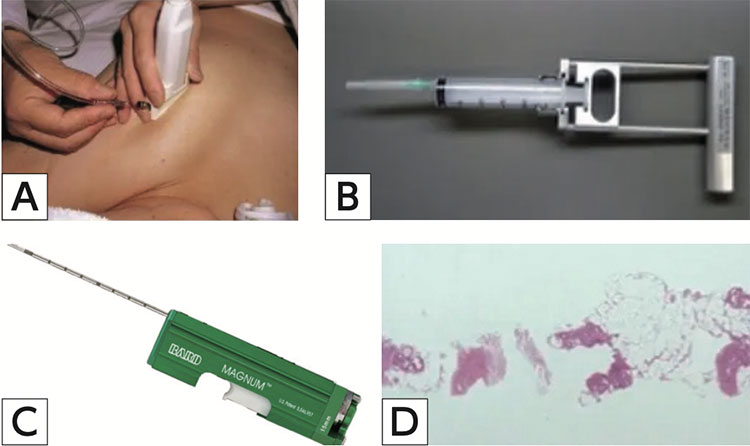

乳がんの診断方法:組織診①(針生検)

「写真1」のような道具を用いて、超音波検査下に麻酔を行い、皮膚を2mmほど切開して針を挿入し、腫瘍(しゅよう)部分の組織を太い鉛筆の芯のように採取してきます。細胞ではなく組織なので、良悪性だけでなく、悪性(がん)の場合、がんの性質まで診断することができます。これにより、がんに対する治療計画を立てることができます。

A: エコー下で細胞診(注射器の針を刺している)を行っている様子

B: 注射器をこのような道具につけて行うこともあります

C: 生検用穿刺器具(針生検/画像提供:株式会社メディコン)

D: 針生検で採取した組織

乳がんの診断方法:組織診②(VAB:吸引組織生検)

「写真2」のような道具を用いて、超音波検査下に麻酔を行い、皮膚を2~3mmほど切開して針を挿入し、腫瘍部分の組織を爪楊枝の大きさで採取していきます。針生検と同様に細胞ではなく組織なので、良悪性だけでなく、悪性(がん)の場合、がんの性質まで診断することができます。これにより、がんに対する治療計画を立てることができます。

針生検はエコーガイド下に2mmほどのバネ式の針を刺し、組織を採取します。バネ式なので、胸壁に近い病変ではバネ式でないVABを行います。また、針生検を行っても病理で確定診断が得られなかったときは、VABで改めて検査を行うことがあります。

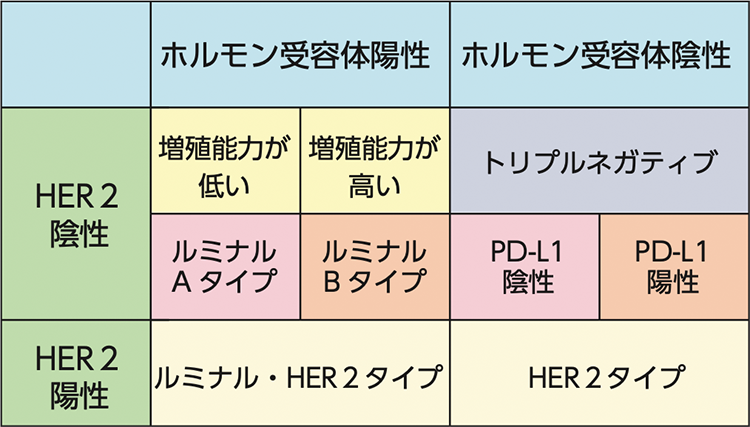

あなたはどのタイプの乳がんですか?

手術する前に、つまり診断時にどのタイプの乳がんなのか調べることが大切です。それにより、恩恵を受けることがあります。特に明らかにリンパ節転移陽性の症例では、術前に抗がん剤治療を受けた方が、より再発リスクを減らせる患者さんがいます。

どのような抗がん剤治療が、効果があるのかは乳がんのサブタイプ(表)によって決められます。診断時に組織検査を行うことは大変重要であり、当院では専門医による検査・診断・組織検査を外来で行っています。検査体制に制限がありますので、できる限り予約して受診してください。

予防と治療

個人でできる予防としては、禁煙、禁酒、運動することが乳がんになるリスクを減らすことにつながります。乳がんと診断されたときは、サブタイプや進行度(ステージ)によって治療方針が異なり、また年々新しい治療が導入されていますので、専門医に聞いてください。

更新:2025.07.14