肺がんと闘う 進歩し続ける治療、増え続ける選択肢

四国がんセンター

呼吸器外科 呼吸器内科

愛媛県松山市南梅本町甲

治療法の決定はがんの種類とステージがカギ

肺がんはゆっくり大きくなるものから、1年で他の臓器に転移してしまうものまで、その進行するスピードはさまざまです。

肺がんの治療は、他のがんと同様に「手術」「抗がん剤」「放射線」を単独、もしくは「手術と抗がん剤」「抗がん剤と放射線」のように組み合わせて行います。どの治療法を選択するかは、がんの種類とステージを診断することで決定されます。

がんの種類は進行が速い「小細胞肺がん」とそれ以外の「非小細胞肺がん」に分けられます。小細胞肺がんは肺がんの約15%を占め、抗がん剤が治療の主体です。残りの約85%を占める非小細胞肺がんは、早期のうちは手術が選択され、進行した場合は抗がん剤を中心とした治療となります。

がんのステージは、がんの大きさやリンパ節転移、他の臓器への転移などで決定されます。非小細胞肺がんのうちステージⅠ〜Ⅱでは手術による切除が治療の中心で、一部に抗がん剤治療が追加されます。ステージⅢの多くは抗がん剤と放射線治療を組み合わせた化学放射線治療が中心となります。ステージⅣは抗がん剤の治療が中心です。

肺がんでは、進行度の判断が難しい患者さんが多いため、診断やそれぞれの治療について、専門の先生の意見を聞きながら治療方針を決めることが大切です。当院では呼吸器内科医・呼吸器外科医・放射線診断医・放射線治療医での合同カンファレンスを毎週開いて検討しています。

また、抗がん剤の種類は、「非小細胞肺がん」をさらに「腺がん」「扁平上皮(へんぺいじょうひ)がん」「大細胞がん」など詳細に分類し、遺伝子レベルでの分類により使い分けるようになってきました。

縮小手術と内視鏡手術――肺活量を残して負担の少ない手術を

CTの性能が良くなり、進行が遅い初期の肺がんが見つかることが増えてきました。このような肺がんは、CTで淡く写るため「すりガラス状陰影」と表現されます。すりガラス状陰影のがんは多くの場合、数か月から1年ごとに経過を追って、大きくなり始めたときに手術を行います。

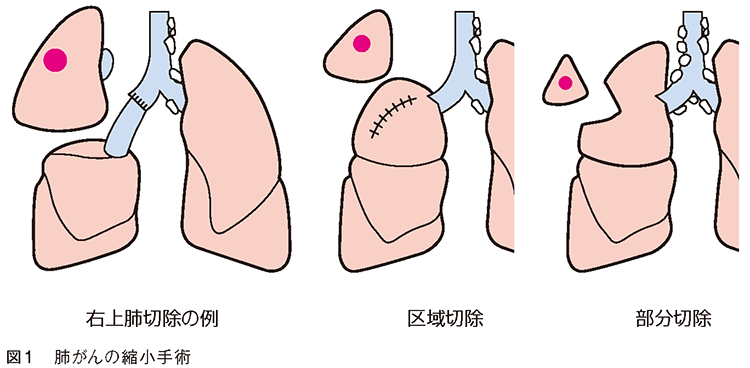

肺は右が上・中・下葉と呼ばれる3つの袋に分かれ、左が上・下葉の2つの袋に分かれます。肺がんの一般的な手術は、がんが含まれる袋とその近くのリンパ節を切除することです。肺の袋のことを「肺葉」といい、この手術を「肺葉切除」と呼びます。

ところが、すりガラス状陰影で小型のがんは、そこまで大きく肺を切除しなくても、十分な治療効果が得られることが分かってきました。具体的には、肺をクサビ形に切除する「部分切除」と肺の中の気管支や血管に沿って切除する「区域切除」です。これらの手術を「縮小手術」と呼びます(図1)。

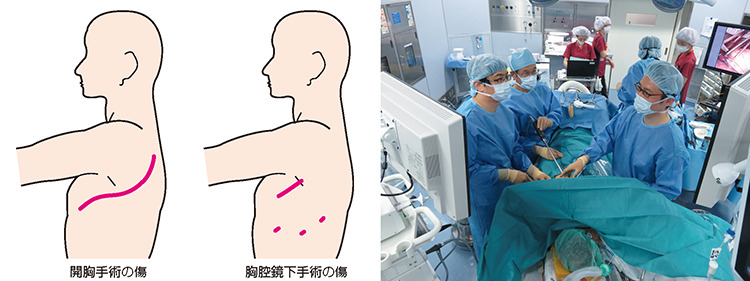

さらに、手術道具の進歩によって、胸腔鏡(きょうくうきょう)というカメラを使った内視鏡手術が行われるようになりました。これによって、従来は20〜30㎝の傷で肋骨を1本切断して行っていた手術が、3〜5㎝程度の傷と2〜3か所空けた穴で行われるようになりました(図2)。

当院では、4人の呼吸器外科専門医が在籍し、年間200件以上の肺切除術を実施しており、肺がん手術の約85%を胸腔鏡手術で行っています。

肺がんの拡大手術――進行がん、切りにくいがんでも諦めない

肺がんの中には、単に肺葉切除するだけでは切除しきれないものもあります。その例は、肺の中心に近い部位にできた「肺門部がん」と、がんが遠くの臓器に転移していないものの胸の中で進行した「局所進行がん」です。

「肺門部がん」の場合は、がんが肺の血管や気管支の中心に近いため、片方の肺をすべて切除する「肺全摘」が必要になることがあります。木の幹を切ると、枝葉の全体がなくなるのと同じ状態です。しかし、肺全摘は体力的な負担が大きいため、気管支や血管の一部を切除して縫い合わせる、「気管支形成」「血管形成」を行い、できるだけ肺を残す工夫が施されます。

また、「局所進行がん」では、がんが近くの臓器(肋骨、横隔膜、食道など)に及んでいる場合があります。その場合はその臓器も同時に切除します。

ほかにも、取り残しを減らすため、手術前に放射線治療や抗がん剤治療を組み合わせた治療を行うことがあります。放射線治療後の手術では、組織が硬くなったり、癒着(ゆちゃく)したりするため、その対象患者さんは治療法を慎重に選ぶ必要があります。

当院では、このような危険性が高い症例について2008年からの10年間で50例の手術を行いましたが、すべて手術後に回復し退院に至りました。

肺がんの放射線治療――進行度によって照射方法を変える

手術が可能な肺がんであっても、体力的に手術ができない患者さんや手術を希望されない患者さんもおられます。そんなときには放射線治療が選択肢となります。

特にステージⅠと診断された肺がんに対しては、「定位放射線治療」を行っています。「定位放射線治療」は、従来よりも1回当たりの線量を増やし、肺の病変に絞って約1週間(計4〜5回程度)で放射線を照射する方法です(ピンポイント照射とも呼ばれます。「放射線治療」参照)。気管や食道などの重要な臓器が近くにある場合には行えないという欠点がありますが、周囲の正常な肺への副作用が少なく、従来の放射線治療と比べて治療成績ははるかに優れています(写真)。

当院では、2006年から300例以上の肺がんに対して定位放射線治療を行ってきました。これは中四国有数の症例数です。

一方でステージⅡ〜Ⅲに対しては、週5日間で6〜7週間(合計30〜35回)程度の放射線治療を行います。ステージⅢでは、化学療法も併せた「化学放射線治療」が一般的に行われます。抗がん剤と放射線治療を同時に行うことで、相乗効果が得られ成績が向上します。化学放射線治療は小細胞肺がんでも、がんが胸部に限定されている場合には、標準的に行われます。

肺がんの抗がん剤――治療を変えた分子標的薬

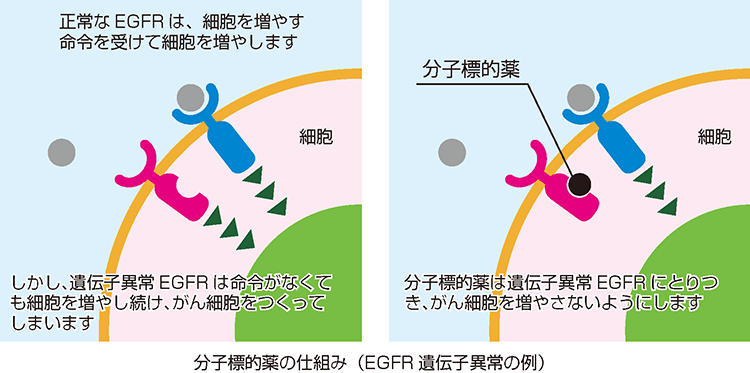

ステージⅣの肺がんは、手術や放射線治療で治療できる範囲を超えて広がっているため、抗がん剤での治療が中心となります。かつて、肺がんに対する抗がん剤は、細胞の分裂を抑える「細胞傷害性抗がん剤」のみでした。しかし、がん細胞を増殖させている遺伝子に対する抗がん剤「分子標的薬」の出現によって、肺がんの抗がん剤治療は大きく変わりました。

最も代表的な例がEGFR(上皮成長因子受容体)の遺伝子異常です。正常では適切なスピードの細胞分裂を指揮しているEGFRの遺伝子に異常をきたし、細胞の増殖が暴走している状態です。一部の肺がんに、このEGFRの異常が見つかり、これに対する分子標的薬によって、細胞障害性抗がん剤を超える効果が期待できます(図3)。

EGFR以外にALKやROS1、BRAFといった遺伝子の異常に対する分子標的薬の有効性が臨床試験や治験で証明され、保険適用が承認されています。これらの分子標的薬の開発のための治験は、当院も含めたがん専門の医療機関が参加し行われてきました。

さらに肺がんでは第1章で説明したプレシジョン・メディシンの研究が進み、一度に100種類以上の遺伝子を検査し、それに合わせた分子標的薬を使用する時代がきています。EGFRの異常が発見されたのが2004年ですから、肺がんの抗がん剤治療は15年あまりで劇的に変化してきました。

免疫チェックポイント阻害薬の台頭――見え始めた光明

分子標的薬の登場により肺がんの治療は大きく様変わりしましたが、肺がんが消え去り、完全に治る例は未だに例外的です。これは、その遺伝子異常が薬が効きにくいものに変わったり、別の遺伝子に異常ができたりすることで、がん細胞が再び増え始めるためです。これを「耐性」と表現します。

「免疫チェックポイント阻害薬」はこれまでの抗がん剤と違い、がん細胞を直接攻撃するのではなく、患者さんの体にある免疫細胞を再活性化することで、がん細胞を縮小させる薬です。患者さんの中には、免疫チェックポイント阻害薬を用いることで、長期にがんの進行を抑制し生存できる症例も出てきており、転移のある進行肺がんの患者さんにおいても根治(こんち)の可能性がみえてきました。

現在、主に使われている免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞を攻撃する免疫細胞の表面にあるPD‐1というタンパク質や、がん細胞の表面にあるPD‐L1というタンパク質の作用を阻害する薬です。このPD‐1とPD‐L1が結合すると免疫応答にブレーキがかかり、がん細胞を攻撃できなくなります。免疫チェックポイント阻害薬はこの結合をブロックして、免疫細胞の活性を回復させます。

しかし免疫チェックポイント阻害薬は、肺がんを根治させる可能性がある薬として期待されていますが、すべての患者さんに有効という訳ではありません。どうすればより多くの患者さんにその有効性を発揮させられるかが、これからの課題となっています。今後も、当院も含めたがん専門の医療機関を中心に多くの免疫チェックポイント阻害薬や、新たな治療戦略の開発のための治験が行われていく予定です。

いずれにしても、肺がんの治療は日進月歩でめざましい発展を遂げています。当院も含めたがん専門の医療機関においては、常に最新の研究データに基づき、治験も含めて患者さん一人ひとりに合った最適な治療方針について説明し、実施できる体制を構築しています。

更新:2024.10.07