命を救う道東ドクターヘリ

釧路孝仁会記念病院

北海道釧路市愛国

ドクターヘリ(以下DH)は、救急専門の医師と看護師を乗せ現場に到着、現場からできる医療を開始しながら専門病院へ短時間で搬入し、救命率を向上しています。

①交通事故などの重症外傷の現場での処置と施設搬送

②超急性期脳卒中(のうそっちゅう)患者の現場治療・搬送、あるいは地域病院から二次三次病院への搬送(施設間搬送)

③超急性期心臓・大血管疾患の現場治療・搬送、あるいは施設間搬送

④その他の重症疾患(乳小児・婦人科疾患等)の新得町施設間搬送

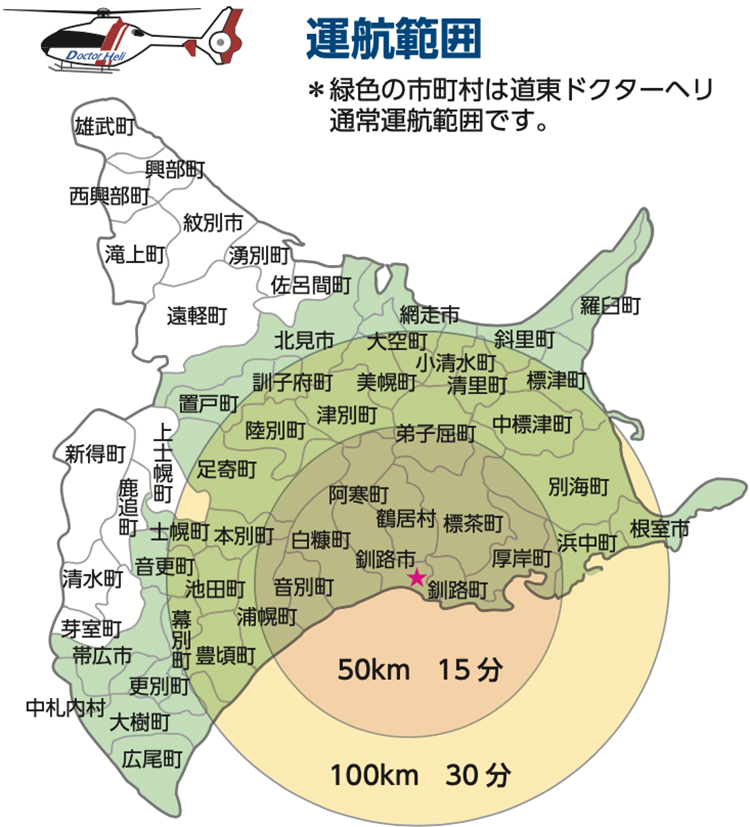

DHの運航範囲は本州では50km圏内ですが、広大な北海道では100km圏内としています。とりわけ広い道東地域をカバーしている道東DHは②、③の脳・心臓・大血管疾患の超急性期病院間搬送にも大きな力を発揮しています。

脳梗塞(のうこうそく)の患者さんに対し血栓(けっせん)(血の塊(かたまり))を溶かし、詰まった血管を再開通させるt-PAという薬が保険適用となったことがきっかけとなり、道東DHが導入されましたが、その後、医療の進歩で超急性期血栓回収術という血管内手術の治療が行われるようになり、DHが活躍しています。

心臓・大血管の救急は直接、命にかかわる疾患であり、1分1秒を争いますが、ここでもDHが大活躍しています。

このように道東DHは事故現場などで医療活動を行い、専門病院へ運ぶ①の活動のほかに②、③のような施設間搬送にも力を発揮していますが、これは広大な北海道ならではの特徴の一つといえるでしょう。

道東ドクターヘリ

道東DHは救命救急センターを併設する市立釧路総合病院を基地病院、釧路孝仁会記念病院を基幹連携病院として、2009年から運用を開始しました。市立釧路総合病院から週5回、釧路孝仁会記念病院から週2回出動しており、主な活動範囲は釧路・根室の医療圏です。地域の消防・医療機関・行政の協力で運用しています。

釧路孝仁会記念病院は、脳と心臓、血管疾患の超急性期医療を提供し、脳卒中、心筋梗塞(しんきんこうそく)、大動脈瘤破裂(だいどうみゃくりゅうはれつ)などの血管疾患患者を受け入れています。孝仁会は早くからDHの必要性を認識しており、1996年に星が浦病院(現釧路孝仁会リハビリテーション病院)を開設するときにもヘリポートを準備していました。2007年に釧路孝仁会記念病院を開設したときには、ヘリポート、格納庫、給油設備を整え、DH導入の準備を行っていました。その後、DH導入に向けた活動を進め、道東にDHが導入されました。導入に際しては地域住民の皆さんにも大変お世話になり、署名活動にもご協力いただき10万人を超える署名をいただきました。ありがとうございました。

DHで運ばれた患者さんは主に三次救命救急センターである市立釧路総合病院へ運ばれます。重症な外傷患者さんもほぼすべて市立釧路総合病院へ運ばれますが、市内の医療機関も協力しています。

ドクターヘリ出動の仕方は次の3つ

①現場出動

DHは事故現場へ医師・看護師を運び治療を開始し、専門病院へ運びます。

A)出動

- 119番通報を受け、消防が要請します。

- 市立釧路総合病院の通信指令室でこれを受け、DH出動を指令します。待機中のDHはフライトドクター(医師)、フライトナース(看護師)を乗せ、5分以内に飛び立ちます。

- 機内で詳しい内容を聞き、目的地へ向かいます。

B)着陸

- 交通事故等の現場に着陸するときは消防隊、警察などで現場の安全を確保します(写真1)。

C)現場での医療活動

- フライトドクター(医師)・フライトナース(看護師)が現場での医療を開始し、必要であれば救急車内へ運び処置を行います。その後DHへ搬入します。

D)目的地へ

- フライトドクター(医師)の判断で市立釧路総合病院、釧路孝仁会記念病院等の救急病院へ速やかに搬送します。

②施設間搬送

脳卒中・心筋梗塞・大動脈瘤破裂などの疾患は、救急車はまず直近の病院へ患者さんを運び病院の医師がDH出動を判断し、消防を通じて要請。DHはその病院の敷地(羅臼などの遠方の場合はランデブポイント(※1))へ向かいます。必要な医療を行い、患者さんをDHに乗せ、目的の病院へ運びます。

※1 ランデブーポイント:患者さんを引き継ぐ場所

③救急外来搬送

現場で救急隊がDHを要請し、DH到着まで時間がかかるので地元の医療機関へ運び、治療を受けながらDHを待ちます。

更新:2025.07.14