尿路結石症:近年、増加している尿路結石症とは?

釧路孝仁会記念病院

泌尿器科

北海道釧路市愛国

尿路結石症とは

尿は腎臓(じんぞう)から尿管、膀胱(ぼうこう)、尿道を通って体外へ排出されます。この尿の通り道を総称して尿路といいます。尿路に発生する尿路結石症(にょうろけっせきしょう)は急な激しい痛みを伴うことがあります。再発しやすい病気で、近年、増加傾向にあります。

症状と原因

急な激しい痛みや吐き気を伴うことがある

腎臓で生成された尿の中には、血液中で不要となったさまざまな物質(老廃物(ろうはいぶつ))が溶け込んでいます。これらの物質の中でカルシウムやシュウ酸などの成分が結晶化して、腎臓内で硬いかたまりとなったものが尿路結石です。

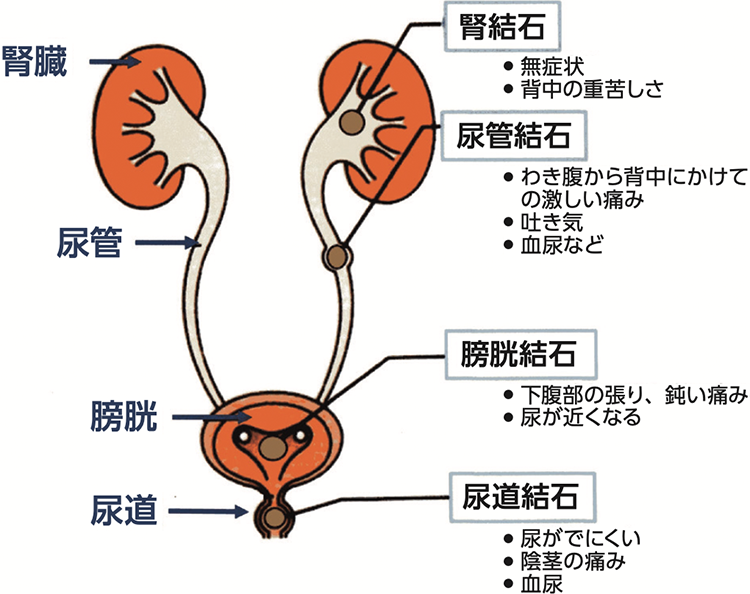

尿路結石は、腎臓内にとどまっている間は自覚症状がほとんどなく、健康診断などで偶然見つかることが多いです。しかし、腎臓にできていた結石が尿管へ移動することで、わき腹から背中にかけて激しい痛みが現れることがあります。この痛みは短時間で自然に治まることが多いですが、時には一時的に痛みが現れることもあります。痛みとともに吐き気や血尿を伴うことも多いです。尿路結石の症状は、移動した部位により、いろいろ変化します(図1)。

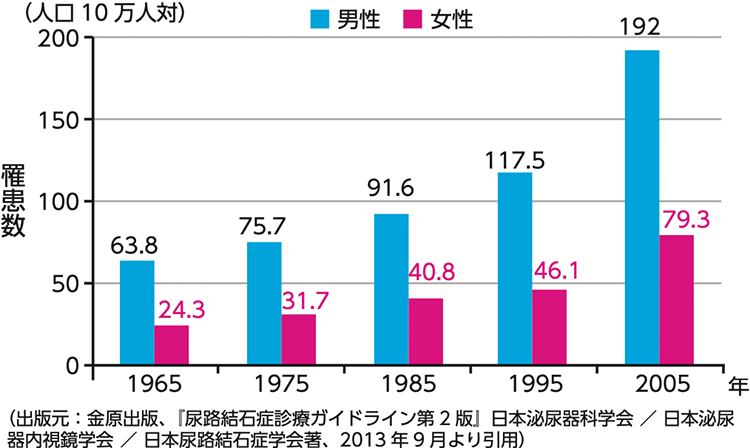

尿路結石は男性に多くみられ、近年増加傾向にあります(図2)。

(1965年~2005年10年毎の全国疫学調査より)

尿路結石の原因には多くの要因がありますが、患者さんの日常の生活習慣や生活環境との関連が強い病気です。最近は、①高カロリー高脂肪食の過剰摂取、②不規則な食習慣、③水分摂取不足、④運動不足、⑤ストレスの多い環境などが、尿路結石症の増加原因として重要視されています。

検査・診断

診断にはCT撮影が役立つ

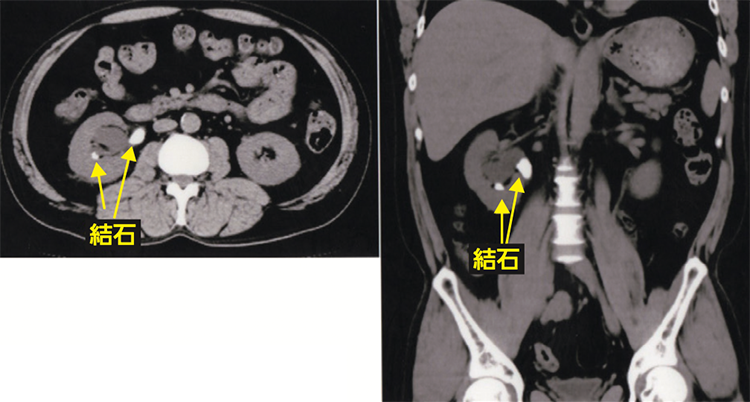

尿路結石が疑われたときには、①尿検査、②エコー(超音波)検査、③X線撮影、④CT撮影などの検査を行い診断します。これらの検査の中で、CT撮影は2~3mm程度のごく小さな結石も見つけることができ、尿路結石の診断に大変有用です。また、CT撮影では結石の部位やそのサイズばかりでなく、尿路結石による腎臓や尿管への影響を判定することができ、治療方針を決めるうえで役立ちます(図3)。

予防と治療

尿路結石は再発しやすいため予防が大切

ほとんどの尿路結石は現時点では、薬物で小さくすることはできません。長径が10mm以下の比較的小さな結石は、水分をとって尿量を増やすことと適度な運動をすることで、自然に体外へ排出(自然排石)させることが可能です。実際に痛みで見つかった尿路結石症の患者さんの6~7割程度は自然排石します。

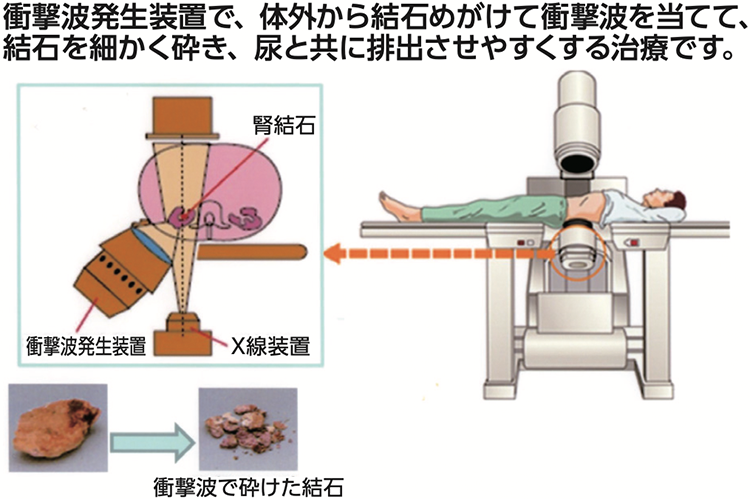

しかし、尿路結石の中でも自然排石しないまま長期間経過すると、腎機能を障害する可能性があります。そのような場合は手術的治療が必要となります。手術治療としてはESWL(体外衝撃波結石破砕術(たいがいしょうげきはけっせきはさいじゅつ))が代表的な治療です。これは衝撃波発生装置を用い、皮膚表面から結石に照準を合わせて衝撃波エネルギーを投与する治療です。衝撃波を当てることで、ほとんどの結石は細かく砕け、尿とともに体外へ排出されます(図4)。

当院では以前からESWLを行っており、良好な結果が得られています。ただ、結石の部位や大きさによってはESWLで治療できないこともあり、その場合は経尿道的尿管砕石術(けいにょうどうてきにょうかんさいせきじゅつ)や経皮的腎砕石術などの内視鏡を用いた手術が必要となります。

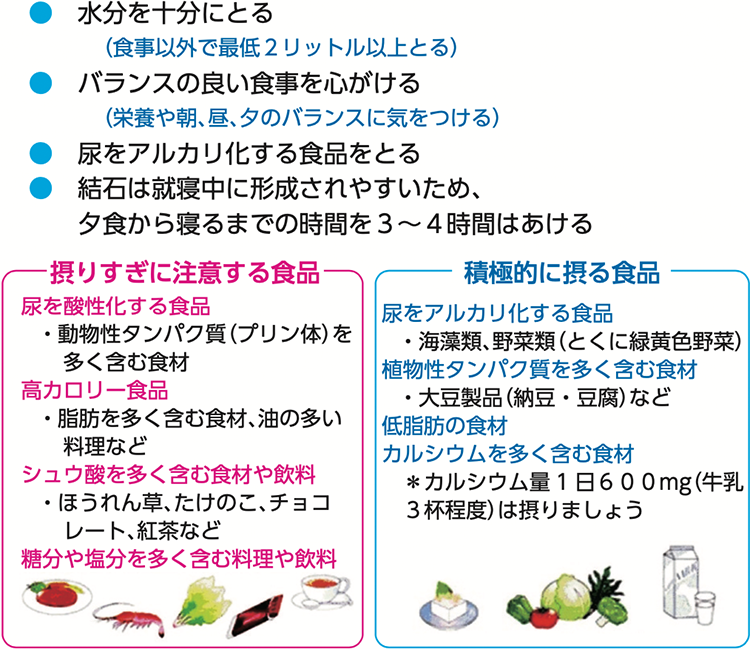

尿路結石は再発しやすい病気で、患者さんの2人に1人は5年以内に再発します。結石ができる原因はさまざまで、再発を防ぐことはなかなか難しいですが、食生活習慣を見直すことで、ある程度の予防は可能です。尿路結石の予防には、水分を1日に2リットル以上とることや、偏りのない食生活を心がけることが大切です(図5)。

更新:2025.07.14