誤嚥性肺炎:高齢者に起こりやすい肺炎

釧路孝仁会記念病院

消化器内科

北海道釧路市愛国

誤嚥性肺炎とは

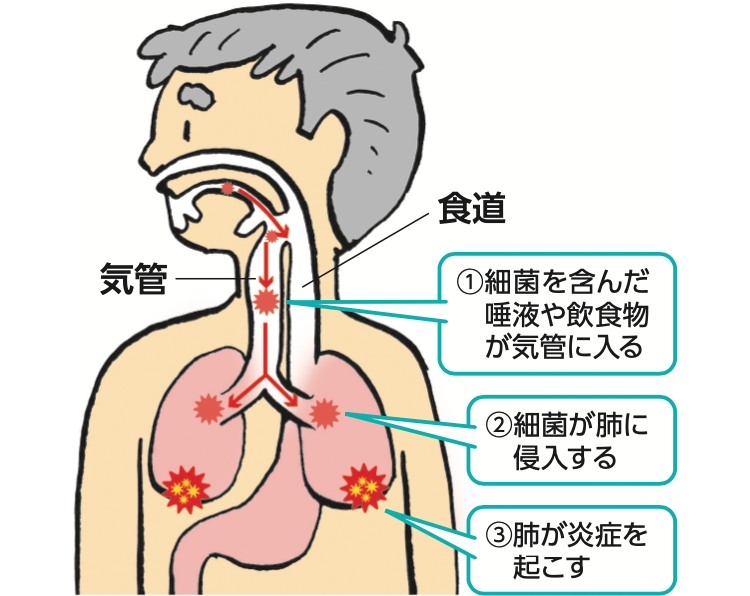

加齢や脳梗塞(のうこうそく)などにより、嚥下(えんげ)(飲み込み)反射が鈍くなったり、舌がうまく働かなくなったりして、気道の側に飲食物が入り込む誤嚥(ごえん)(むせ込み)により起こる肺炎です。若い人の場合、誤嚥したものを咳(せき)込んだりしてうまく喀出(かくしゅつ)(唾(つば)や痰(たん)などを吐き出す)できますが、高齢者ではうまくいかずに気道に飲食物が残り、口腔内(こうくうない)細菌も一緒に流れ込み、増殖して引き起こされる肺炎が誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)です。

症状と原因

発熱や痰がらみの咳が主な症状

ほかの肺炎と同様に、誤嚥性肺炎でも典型的な症状として発熱や咳、色の濃い痰が絡んだりすることがあります。ただし、やせている高齢者では発熱しない場合もあったり、咳をする力があまりなくて咳をしたり、痰を出せないまま、肺炎が進んでいることもあります。さらに、「ぼんやりしている」「活気がない」「嘔吐(おうと)した」など一見、肺炎とは関連しないような症状がみられることがあります。

原因は、直接的には誤嚥することや、口腔内環境が悪く口腔内に細菌が増殖していることで起こります。また、寝たきりや低栄養、免疫機能の低下なども原因と関連します。さらに、持病にパーキンソン病、アルツハイマー病、認知症、脳梗塞、咽頭(いんとう)がんや喉頭(こうとう)がん、食道がんなど、のどの近辺のがんも誤嚥につながったりします。

検査・診断

診断は主に胸部CTで

診断は胸部CTで行うことが多いです。誤嚥性肺炎は、気管の角度が急な右側の背中側の肺の下の方に起こりやすいのです。しかし、X線写真の正面像では横隔膜のドーム状の背中側が見えにくいため、わかりにくいことがあります。

予防と治療

口腔ケアなどの予防策を

誤嚥しなければもちろん良いのですが、誤嚥というのは、加齢や基礎疾患(持病)による部分も大きく関与しています。誤嚥した際に口腔内細菌が大量に入り込まないように、口腔ケアを日常的に行い、口腔内をできるだけ清潔にしておくことが大切です。

また、低栄養による「るいそう(やせた状態)」は、嚥下のかかわる筋力低下や免疫力低下にもつながるため、日頃から注意が必要です。誤嚥を防ぐためには、とろみをつけたり、なるべく栄養状態が悪くならないような食事や補助食について、形態や方法を工夫することが大切です。

治療は、抗菌薬の点滴を行います。ただし、抗菌薬は下痢(げり)を起こしやすいので、抗菌薬使用時には整腸剤の内服も併用します。また、当院では言語聴覚士による嚥下機能評価を実施し、食事形態やとろみについての相談を行い、より患者さんに合った食事形態を提案しています。

そもそも高齢者の中には摂食量が少ない方も多くみられます。食事量が少ないまま退院したとしても、すぐに肺炎となり、再入院する可能性が高いため、食べる量が増えるような薬剤調整も行っています。

また、長年服用している内服薬の中には、高齢になり、もうあまり必要でない薬や、重複している薬もあるため、薬の整理なども行います。さらに、嚥下機能の悪い患者さんには、粉砕できる同系統の薬剤に変更し、内服できるように調整することもあります。

更新:2025.07.14