進行期パーキンソン病の治療法

浜松医科大学医学部附属病院

脳神経内科

静岡県浜松市東区半田山

パーキンソン病とは?

パーキンソン病は、脳の中心付近にある中脳という場所の、さらに黒質と呼ばれる部位に存在するドパミン神経が何らかの原因で少なくなってしまい、体の動きに障害が現れる病気です。神経難病の中で最も患者さんの数が多く、1,000人に1人~ 1.5人にみられます。特に60歳以上になると100人のうち約1人にみられるとされ、高齢者では多くなります。日本では高齢化に伴って患者さんは増加しており、2020年現在、約20万人いるといわれていますが、2050年には50万人になると予測されています。

パーキンソン病の症状

手の震えが生じる(振戦(しんせん))、動作が遅くなったり顔の表情が乏しくなったりする(動作緩慢(どうさかんまん))、関節が固くなって動かすときに抵抗を感じるようになる(筋強剛(きんきょうごう))という3つが代表的な症状で、これらを運動症状といいます。進行すると歩行が小股で不安定となり、転びやすくなります(姿勢反射障害)。

動作の問題以外にも、便秘や立ちくらみ、尿失禁(にょうしっきん)、睡眠障害、もの忘れ、ときに幻視といった症状も合併し、これらは非運動症状と呼ばれています。

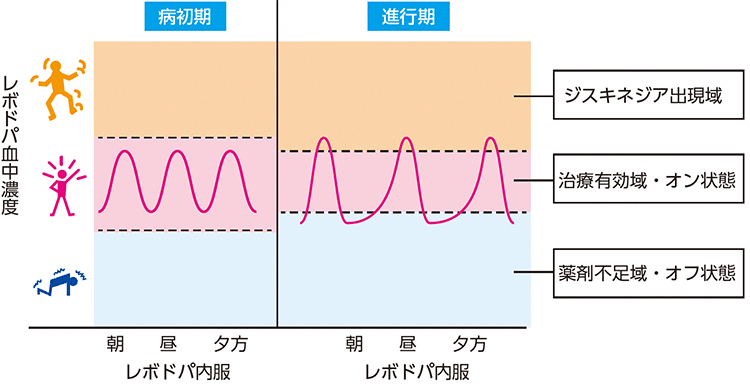

治療はレボドパという薬が中心となり、発症から数年の間は、この薬に対する運動症状の反応は良好です。しかし経過とともに徐々に薬の効果が切れるのが早くなったり(ウェアリングオフ現象)、飲んでも効いてこない(ノーオン現象)、もしくは薬の服用に関係なく症状が突然良くなったり悪くなったりする(オンオフ現象)といった症状が出現して、薬を飲む量や回数が増えていきます。

それからしばらくすると、今度は薬の量が多いことによって体がクネクネと勝手に動くようになります。これは薬の血中濃度が高い時期にみられ、ピークドーズジスキネジア(以下、ジスキネジア)と呼んでいます(図1)。

進行期パーキンソン病の治療

経過とともに薬の影響で起こるさまざまなオフ現象やジスキネジアは、運動合併症と呼ばれます。ジスキネジアは薬の血中濃度が急激に上がる際に出やすいので、薬を小分けにして1日5~6回に分けて飲む必要が出てきます。

パーキンソン病の治療薬には、中心となるドパミン以外にもいくつかの補助薬があります。なかでもドパミンアゴニストやMAO-B阻害剤といった薬は、発症早期から使用することによって、ジスキネジアやウェアリングオフ現象を起こしにくくするという効果があります。

それでも1日5回以上に分けて飲む必要があったり、1日2時間以上、薬の効果がみられず動けない時間があるうえに、1時間以上ひどいジスキネジアがあったりする場合は、デバイス補助療法が次の一手となります。

デバイス補助療法

デバイス補助療法には2つあります。1つは脳深部刺激療法(のうしんぶしげきりょうほう)(いわゆるDBS/deep brain stimulation)で、脳に電極を埋め込んで電気で高頻度刺激を行い、目標とする神経核の細胞活動を抑制して、動きをよくする治療です。脳神経外科の医師が手術を行います。

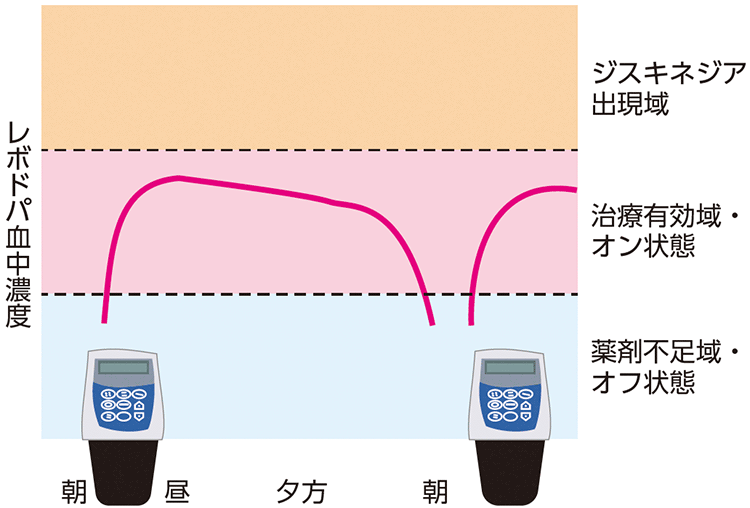

もう1つはLCIG(levodopacarbidopaintestinal gel)という、レボドパ配合剤持続経腸療法です。これは、レボドパを液状にした薬を、その薬の吸収部位である小腸(空腸)に直接投与します。小腸への安定的な投与によって、薬の効果の変動やジスキネジアといった症状が大きく軽減されます(図2)。

どちらを選択するかは患者さんの判断になりますが、DBSは70歳以上の方や認知症の方、脳萎縮が目立つ方だと認知症の発症や増悪(*)の可能性があり推奨されません。また、すくみ足を治したい方には、その効果はあまり期待できません。その点、LCIGにはそのような心配はあまりありません。LCIGで唯一問題となるのは、介護者がいるかどうかという点です。

*増悪/もともと悪かった状態がもっと悪くなること

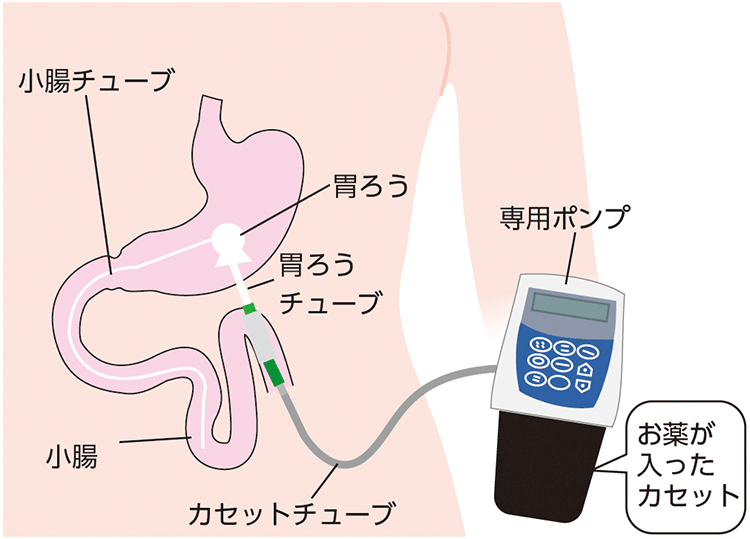

LCIG療法は、薬の小腸への直接持続投与を行うために、胃ろうと呼ばれる孔(あな)を腹部(ふくぶ)に作ります。そこからチューブを入れて小型の携帯用のポンプを使って薬を投与します(図3)。

胃ろうは胃カメラを使用して作成します。胃ろうを作成しても、これまで通り食事は取れますし、入浴などの日常生活の制限はほとんどありません。

LCIG療法を開始すると、それまで使用していた多くの薬剤は必要なくなることが多いため、薬剤の影響による立ちくらみ、幻視、もの忘れといった症状が良くなる可能性があります。

更新:2023.10.26