肺がんー薬による治療を中心に

済生会吹田病院

呼吸器内科

大阪府吹田市川園町

肺がんの基本

肺がんは、早期の段階ではほとんど症状がないため、この段階で診断をするには検診などで胸部レントゲンやCT検査を定期的に受け、異常の有無を確認する必要があります。また、進行に伴い咳(せき)や痰(たん)・血痰・呼吸困難などが現れて、初めて肺がんと診断されることも少なくありません。

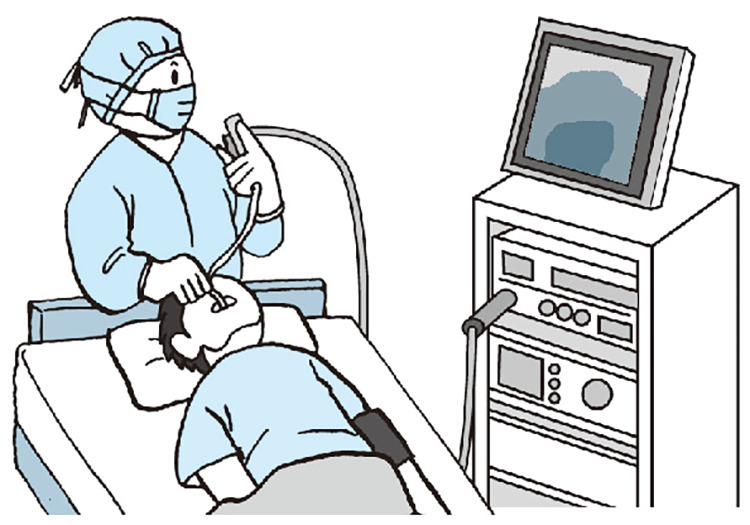

診断には、気管支鏡検査(図1)などにより、がん細胞を直接確認することが必要です。その後、肺がんの種類や進行具合、また患者さんの体の状態によって治療の選択をします。肺がんの治療は、手術・放射線・薬物療法の大きく3種類に分けられ、これらを単独、もしくは併用して治療を行います。

当院では年間150~160人の方が肺がんと診断され、そのうち4~5割の方が薬物療法を受けています。ここからは肺がんの薬物療法に関して、順番に説明します。

化学療法ってどんなもの?

肺がんの化学療法には大きく分けて、①殺細胞性(さつさいぼうせい)の抗がん剤(以下抗がん剤)、②分子標的薬、の2種類があります。

抗がん剤は、がんに対する薬物治療の中で一番古く、点滴や飲み薬などさまざまな種類があり、これらを1種類、もしくは数種類組み合わせて使用します。

正常な細胞でも分裂速度の速い毛根の細胞や血液細胞、口腔(こうくう)や胃腸の粘膜などは抗がん剤の影響を受けやすく、脱毛や貧血・感染しやすくなる(白血球減少による)・口内炎・吐き気・下痢など、さまざまな副作用が報告されています。副作用の種類や程度は薬の種類によって異なり、かなり個人差もあります。

分子標的薬は、がんの増殖にかかわっている特定の分子を標的にして、その働きを阻害する薬です。大きく分けて、がんへ栄養を供給する血管をターゲットにしたもの、がん自体に対するものの2種類があります。前者は点滴による薬で、先述の抗がん剤との併用で多く使用されています。後者は、特に腺がんという種類で使用されており、がんの増殖にかかわる遺伝子の有無を調べ、特定の遺伝子の変化に合った薬剤を使用します。

現在、使用されているものはすべて飲み薬で、EGFR(上皮成長因子受容体)遺伝子変異、ALK(未分化リンパ腫キナーゼ)融合遺伝子、ROS1融合遺伝子の3種類に対する薬があります。近年、さまざまな遺伝子の変化に対する薬の研究が進んでおり、さらに増加することが予想されています。

副作用としては、皮膚や爪の変化・下痢・高血圧・出血・タンパク尿などが知られています。比較的軽度なものが多いですが、まれに間質性肺炎(かんしつせいはいえん)など危険性の高い副作用が現れることもあります。

当院ではこのような遺伝子の検索に加え、大規模な遺伝子異常スクリーニングにより稀少な遺伝子異常を調べ、その解析結果に基づいた有望な治療薬を届けることを目的にした「LC−SCRUM−Japan」というプロジェクトにも参加しています。これにより稀少な遺伝子変異が見つかれば、臨床試験への参加など、より多くの治療機会を提供できると考えています。

免疫チェックポイント阻害剤ってどんなもの?

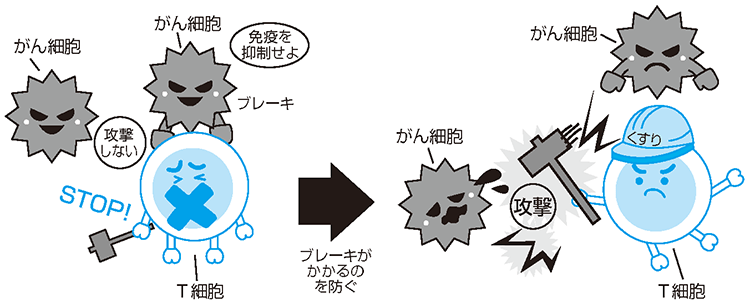

私たちの体には免疫機能があり、そもそも異物を排除する働きがあります。免疫は本来、がん細胞を異物として排除しようとしますが、がん細胞には免疫にブレーキをかけて排除されないようにする働きがあります。

免疫チェックポイント阻害剤は、このブレーキを解除することで免疫によるがん細胞の排除を促す薬で(図2)、数年前に初めて承認されました。臨床試験では約3分の2の方で何らかの効果が認められ、約20%の患者さんでは長期間効果が持続することが期待されており、これまでとは全く違った新しい治療法として、非常に注目を浴びています。治療効果を完全に予測することはできませんが、1つの目安として、がん細胞にあるPD−L1というタンパクの発現率が注目されており、現在臨床でも用いられています。

副作用は一般に、紹介しました薬に比べると軽いといわれていますが、これまでの抗がん剤とは全く異なった、免疫に関連する副作用が報告されており、注意が必要です。

*副作用に関しては「がん治療―薬による治療について」をご参照ください

更新:2024.10.07