脳出血の予防のために適切な血圧管理を

釧路孝仁会記念病院

脳神経外科

北海道釧路市愛国

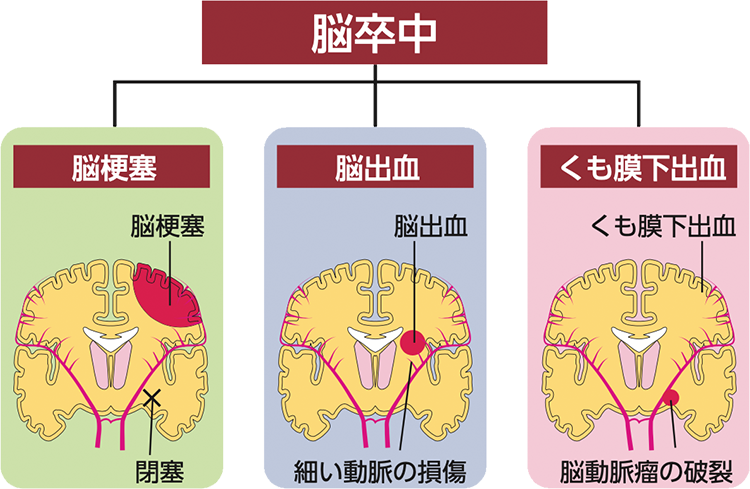

脳出血とは

脳出血は、脳の細い血管が切れたり裂けたりすることで、脳の内部に出血が起こる病気です。出血の大きさや場所によって、さまざまな症状が出ます。

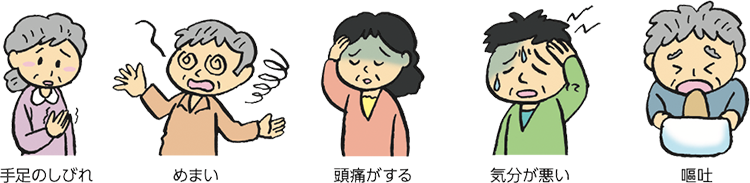

脳出血の主な症状

脳出血を起こすと、出血した部分の脳が破壊されるので、さまざまな症状が現れます。手足の動きや感覚にかかわる場所に出血すると、反対側の手足が動きづらくなったり、しびれたりします。大きい脳出血の場合は、頭蓋骨(ずがいこつ)の中の圧が上がったり、脳幹という重要な部分が押されて頭痛や意識障害を起こすこともあります。

それ以外には、言葉が出にくくなったり、理解できなくなったり、視界の半分を認識できなくなるなどの症状があります。脳出血を起こすと体内のホルモンが急に出されて血圧が上がることが多いです。

脳出血の検査と診断

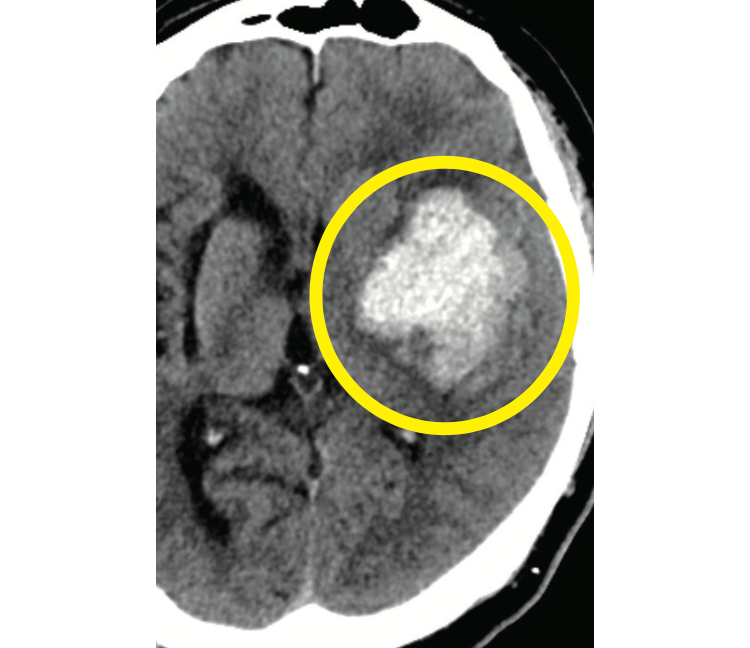

脳出血を疑ったときは、CTまたはMRIで急いで画像を撮影します。

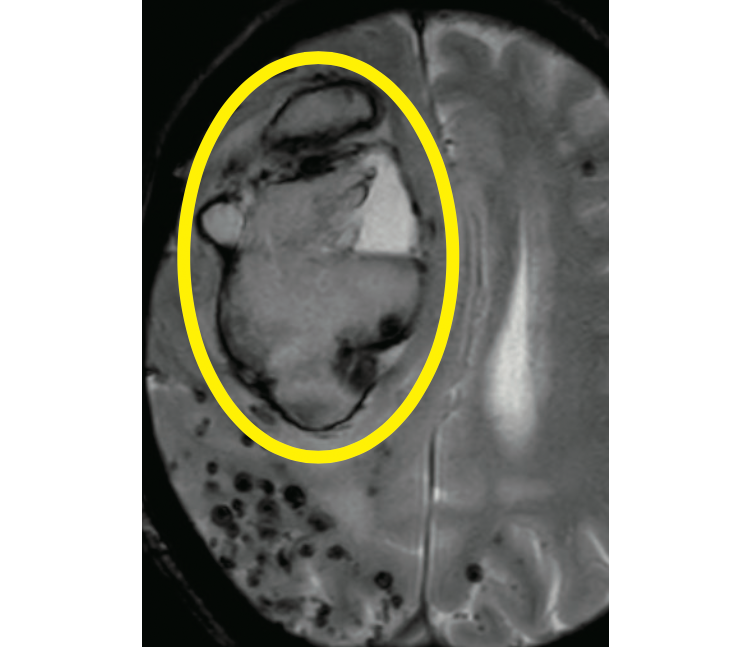

出血してすぐの場合は、CT画像(図3)に白く写るので簡単に診断することができます。ただし、時間が経つとCTでは色が黒っぽくなり(図4)、MRIでは出血した時期によってさまざまな色に写ります。

(○印は出血箇所)

(○印は出血箇所)

成人の方の場合、脳出血の原因はほとんどが高血圧です。しかし、比較的年齢が若い方の場合では、脳の動脈と静脈が複雑に絡んだ血管の奇形や脳腫瘍(のうしゅよう)が原因のこともあります。そのため、造影剤を用いた検査やカテーテル検査などを追加して診断します。

脳出血の治療

大きな脳出血では、手術によって出血を取り、その後リハビリをすることで、症状が改善する可能性がある場合にのみ急いで手術を行います。

手術では、全身麻酔をかけて頭の皮膚を切ったり、頭の骨を外して(手術が終わるときに戻します)行うため、心臓が悪い方や高齢な方の場合は手術自体が行えない場合もあります。

手術を行えるのは、脳の表面に近いところでの脳出血や、脳の間を通って出血した場所まで辿り着ける場合です。また、脳の一部を通っても障害が出ない場所であれば手術を行いますが、脳幹や視床という脳の深い所に出血した場合は、手術を行わないことが多いです。

また、脳の血管の奇形や脳腫瘍が見つかった場合は、それぞれの病気の特徴にあわせて複雑な手術を行います。

手術以外の治療としては、まず出血が大きくならないように点滴で血圧を下げます。そのほか、出血によって周囲の脳がむくみを起こすことがあり、その場合には、むくみを取るために点滴治療を実施することもあります。さらに、脳出血を起こした場所の周辺の脳が異常に興奮して、患者さんが痙攣(けいれん)を起こした場合は、点滴や内服で痙攣を止める治療をすることもあります。

脳出血は予防がとても重要

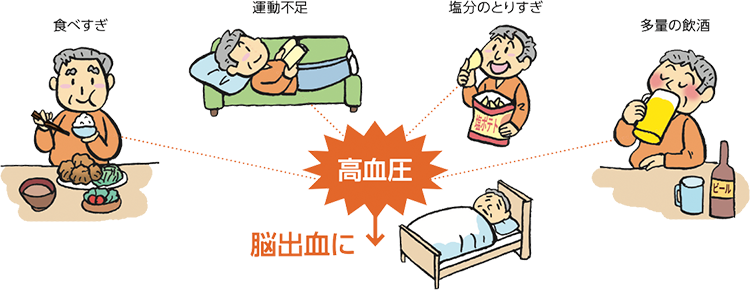

脳出血のほとんどは、高血圧が原因となっているので、普段から血圧を測定し、適切な値にしておくことが重要です。

具体的には、上の血圧(収縮期血圧といいます)を140よりも低くしておくことが大事です。また、普段の食生活でも塩分を控えめにして、血圧が高くならないようにしておくことが重要です。特に脂質異常症や糖尿病など、ほかの生活習慣病がある方や、脳梗塞(のうこうそく)や心臓病などで血液をサラサラにする薬を飲んでいる方では、上の血圧は130よりも低くしておく必要があります。

家族の中に脳腫瘍や脳血管の奇形の診断を受けたことがある方がいる場合は、若い方でも一度検査を受けることをお勧めします。

更新:2025.07.14