狭心症・心筋梗塞に対する最新治療と予防

釧路孝仁会記念病院

循環器内科

北海道釧路市愛国

狭心症とは

狭心症には、大きく分けて労作性狭心症(ろうさせいきょうしんしょう)と冠攣縮性狭心症(かんれんしゅくせいきょうしんしょう)があります。

労作性狭心症は、冠動脈(かんどうみゃく)(心臓の筋肉に血液を送る血管)に狭窄(細くなること)があると、階段を昇る、重たいものを持つなどの労作時に胸部症状が出ます。症状は、胸の圧迫感や締めつけ感、みぞおちの痛み、また放散痛といって肩や左腕、喉(のど)、歯の痛みが現れることもあります。安静にしたり、硝酸薬(ニトロ)の内服で治まります。

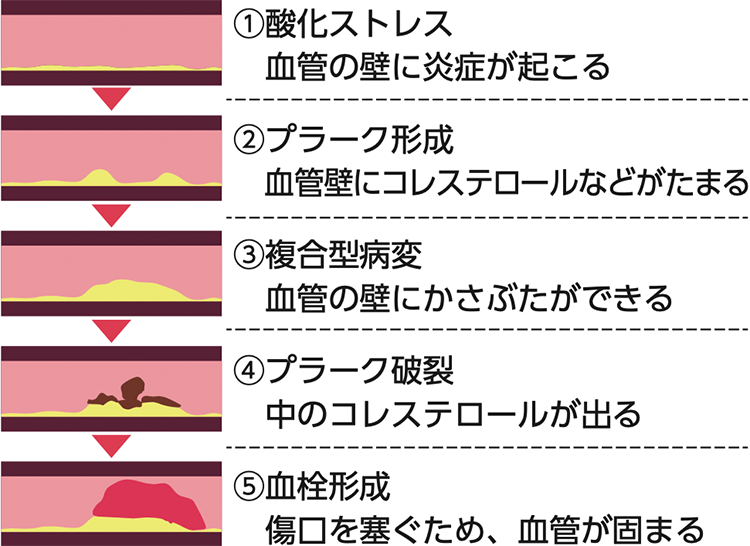

冠攣縮性狭心症は、冠動脈が痙攣(けいれん)発作を起こして血流が悪くなるために胸部の症状が出る狭心症です。治療は、痙攣発作が起きないよう薬物療法を行います。狭心症の多くは労作性狭心症であり、動脈硬化によって冠動脈が狭くなることにより生じます。動脈硬化とは高血圧、高脂血症、糖尿病、腎臓病(じんぞうびょう)、喫煙、肥満、加齢などがリスクとなり、結果、血管の壁が厚くなり、硬くなってしまった状態(粥状硬化(じゅくじょうこうか):コレステロールなどが蓄積した塊(かたまり))のことを指します。

心筋梗塞とは

急性心筋梗塞(きゅうせいしんきんこうそく)とは、冠動脈内にできた動脈硬化が破裂して血栓(けっせん)(血の塊)が生じ、血栓により血管が閉塞(へいそく)し、心筋に血液がいかなくなってしまった状態を指します。心臓の筋肉が必要とする酸素や栄養が不足するため、心臓の筋肉がダメージを受け、心臓の動きが悪くなってしまいます。

狭心症と同じような症状の回数が増える、安静にしても症状が出る、30分以上続く、冷や汗が出る、意識が遠のく、硝酸薬(ニトロ)が効かない、そのような場合には心筋梗塞になっている可能性が高く、緊急で治療が必要となります。

検査・診断

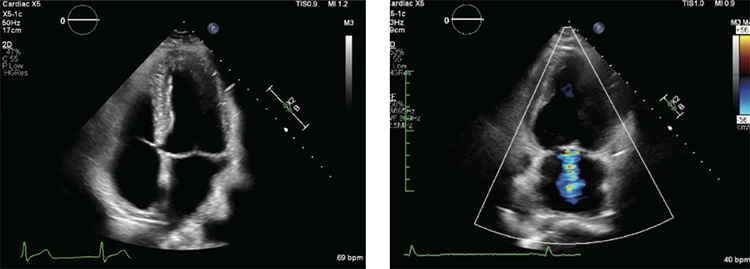

12誘導心電図、心臓超音波検査(心エコー)、冠動脈造影CT、核医学検査、運動負荷心電図、ホルター心電図(24時間心電図)などの検査を行い、心臓の機能や冠動脈(心臓の血管)の狭窄の有無、不整脈の有無などを調べていきます。狭窄があれば治療が必要になります。

治療

狭心症

診断がついたら、心筋梗塞に至る前に薬物治療とカテーテル治療を行います。カテーテル(医療用の細い管)での治療が困難な場合には外科治療(冠動脈バイパス手術)が必要となります。

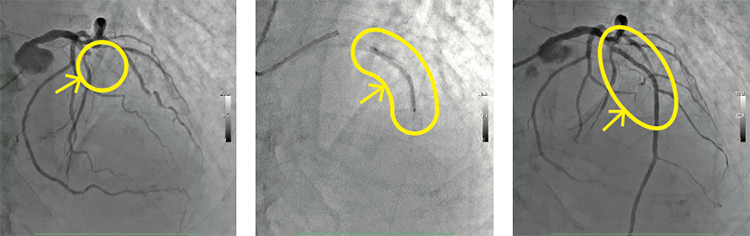

当科では、局所麻酔下で手や足の血管(動脈)からカテーテルを挿入し、冠動脈造影を行います。狭窄があれば、風船で拡張、ステント(特殊な金属でできた管)を留置するといったカテーテル治療を行います。近年では、薬物溶出性ステント、薬物溶出性バルーンといった新しい道具を使用しています。また、動脈硬化の進行が著しい病変にはロータブレーター、ダイヤモンドバック、ショックバルーンといった特殊な機械を用いて治療することもあります。

冠動脈バイパス手術は心臓血管外科で行う全身麻酔下の手術です。自分の胸や足から採取した血管を冠動脈につなげることにより、血液を確保する術式です。

心筋梗塞

緊急でカテーテル治療、場合により緊急バイパス手術が必要となります。

少しでも早く血栓で詰まった冠動脈を再開通させる必要があります。発症から再開通までの時間が短いほど良く、90分以内に再開通することが生命予後(患者さんのその後の生活)を改善させるひとつの目安となっています。

心筋梗塞のような症状がある場合には、すぐにかかりつけ医や救急に相談をすることをお勧めします。

(左:左前下行枝の完全閉塞、中:ステント留置、右:血流が回復)

病気にならないために

生活習慣病の予防が大切です。喫煙をしない、適度な運動をする、飲酒は適量を守るか飲まない、睡眠を7~8時間とる、適正体重を維持するといったことが重要となります。

これにより、高血圧、高脂血症、糖尿病、腎臓病(じんぞうびょう)、喫煙、肥満といった動脈硬化の進行予防にもつながります。

病気がある場合には、降圧剤、高脂血症の治療薬、糖尿病薬など薬物治療の強化、塩分制限などの食事療法強化、運動療法、禁煙などを積極的に取り入れていく必要があります。

カテーテル治療は狭心症、心筋梗塞といった血管の治療のみならず、心臓弁膜症の治療も可能な時代となりました。当院でも今後、カテーテルでの心臓弁膜症治療ができるよう日々努力しています。

更新:2025.07.14