カテーテル治療とアブレーション治療

大阪母子医療センター

小児循環器科

大阪府和泉市室堂町

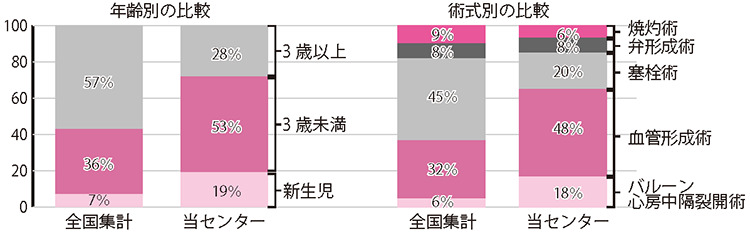

カテーテル治療の全国集計と当センターの治療の特徴(図1)

カテーテル治療は、開胸したり心臓を止めたりしない体にやさしい治療法で、バルーン心房中隔裂開術(しんぼうちゅうかくれっかいじゅつ)(BAS)、血管形成術、塞栓術(そくせんじゅつ)(血管や心臓内部の穴を塞(ふさ)ぐ治療)、弁形成術、焼灼術(しょうしゃくじゅつ)などがあります。日本小児心臓カテーテル治療学会(JPIC)によると、小児のカテーテル治療が行えるのは国内100施設足らずで、JPICが公表した最近5年間(2012〜2016年)の全国集計では、1年当たり3867件(1施設当たり39件)の治療が行われており、当センターは79件でした。

「図1」の棒グラフは、全国集計と当センターのカテーテル治療を比較したもので、左に年齢別の比較、右に治療法別の比較を示しています。当センターは、胎児期から赤ちゃんの心臓病を診断し管理ができる病院ですので、3歳未満のカテーテル治療が多く、特に新生児期の治療を得意としていることが分かります。当センターで塞栓術が少ないのは心房中隔欠損に対する塞栓術を行ってこなかったからですが、最近、治療デバイス(体内に留置する特殊な器具)の選択肢が増えて、より安全に治療できるようになったことから、近々開始する予定にしています。

代表的なカテーテル治療

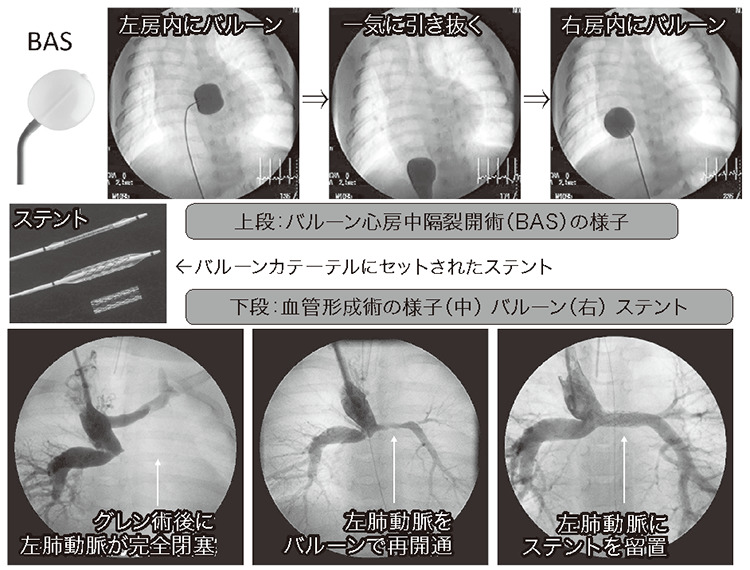

バルーン心房中隔裂開術(図2上段)は、最も古くから行われている新生児期カテーテル治療の代表です。赤ちゃんは生まれると自分の肺で呼吸を始めるため、心臓内部での血液の流れに変化が起こります。心臓の病気によっては、この変化に適応できないものや、肺で取り込んだ酸素を全身にうまく送れないものがあります。このような病気では、右心房と左心房の間の壁(心房中隔)にある卵円孔(らんえんこう)という小さな穴に特殊なバルーン(風船)カテーテルを通して膨らませ、一気に引き抜くことで穴を大きく広げて命をつなぐ治療を行います。最近では手術が早く行えるようになり、BASを行わないこともありますが、当センターでは手術ができない小さな赤ちゃんに対しても工夫してBASを行っています。

血管形成術(図2下段)にはバルーン拡大術とステント留置術があります。大動脈や肺動脈、そのほかの心臓につながる血管に狭いところがあり、手術ができないときか手術で十分に血管が広がらなかったとき、あるいは手術を避けたいときに行います。バルーン拡大術は体内に異物が残らず成長とともに血管の発育を期待できるメリットがありますが、体の弾力でバルーンがしぼむと血管もある程度はしぼむので十分な拡張が得られないことが欠点です。一方、ステント留置術は、あらかじめバルーンにセットされた金属製の筒状の網(ステント)を膨らませるため確実に血管は拡大できますが、体が成長してもステントはそのまま残っているので、いずれは狭くなる欠点があります。「図2下段」は血管形成術が成功した実例で、グレン手術後に左肺動脈が完全に詰まり、これをバルーンにより可能な範囲で広げ、後日ステント留置を行い左肺動脈をうまく開くことができています。同様に大動脈に狭いところがあって心臓の負担になっている場合にも血管形成術を行っています。そのほか、動脈管という血管に対して新生児期にステントを留置することがあります。動脈管はお母さんのお腹(なか)の中にいるときは必要な血管ですが、生まれて自分の肺で呼吸するようになると自然に閉鎖してしまいます。ところが心臓の病気によっては動脈管が閉鎖すると生きられないものがあり、プロスタグランジンという薬を持続点滴することで動脈管を閉じないようにします。私たちはこの薬の効果が薄れたとき、薬の副作用が強いとき、また点滴治療を避けて退院を目指すときなどに動脈管にステントを留置しています。

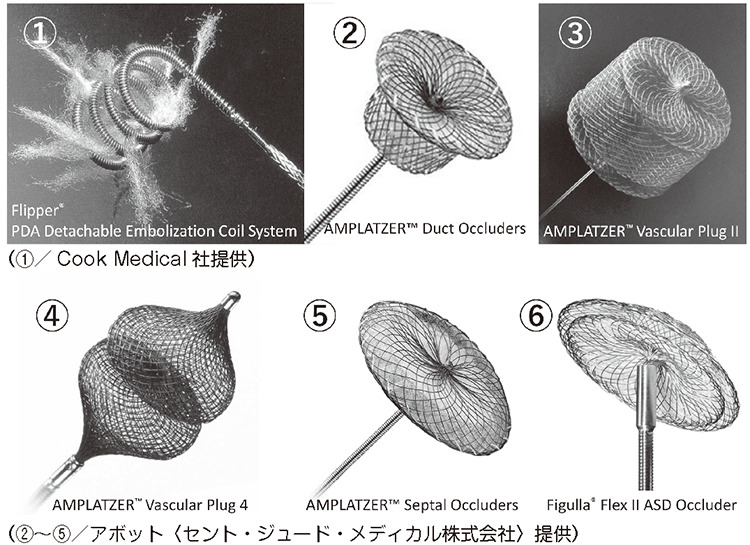

塞栓術(図3)は、不必要で有害な異常血管や心臓内部の穴を特殊なデバイスで塞いでしまう治療です。前述の動脈管は異常のない心臓では負担になるため、また負担が軽くても重い感染症の原因になるため塞栓術を行います。心室が1つだけの病気では、酸素の少ない静脈血が酸素の豊富な動脈血と混ざるため、チアノーゼ(唇や爪が紫色になる状態)が出ます。これを改善するためにフォンタン手術(チアノーゼをとる手術)を目指しますが、チアノーゼがあると異常血管(体肺動脈側副血管)が発生しやすく、手術の妨げになります。フォンタン術後でも成人に近くなると別の異常血管(静脈静脈短絡血管)が発生することがあり、チアノーゼの原因になります。そのほかにも肺動静脈瘻(ろう)や冠動脈瘻という異常血管があり、これらはすべて塞栓術の対象となります。

塞栓に使用するデバイスもさまざまな種類があり日進月歩です。最小径が2・5㎜以下の動脈管はFlipper Detachable Coil(図3-①)を使用し、太い動脈管は2009年から保険適用となったADO(AMPLATZER™ Duct Occluders〈図3-②〉)を用いて閉鎖します。ADOはJPICが認定した施設および術者のみが使用できます。先ほど説明した異常血管で細いものは主にプラチナ製のコイルを使用しますが、太い異常血管は2013年からAVP(AMPLATZER™ Vascular PlugⅡ, 4)(図3-③④)が使用可能となり、塞栓が容易になりました。心房中隔欠損という病気も2005年からASO(AMAPLATZER™ Septal Occluders)(図3-⑤)が使用できるようになりましたが、私たちは心臓の壁に穴があく危険な合併症を懸念して行ってきませんでした。しかし、これまで国内での死亡例がないことや、2016年からFigulla® FlexⅡASD Occluder(図3-⑥)という別のデバイスも使用可能となり、治療の幅が増えたことから、適応を慎重に選んで数年後には開始する見込みです。

(②~⑤/アボット〈セント・ジュード・メディカル株式会社〉提供)

弁形成術は、肺動脈弁や大動脈弁の開きが悪く(狭窄(きょうさく)といいます)、心臓に負担となっている場合に、バルーンカテーテルで狭窄を広げる治療です。新生児期や乳児期早期は手術を行うことのリスクが高く、弁の性状が悪くなければバルーン治療でも効果は変わりません。またバルーン治療は侵襲(しんしゅう)(体への負担)が少ないので繰り返し行えるメリットがあり、小児期はバルーン治療を必要に応じて繰り返し行うのが一般的です。肺動脈弁形成は1〜2回のカテーテル治療だけで完結できるものも多いですが、大動脈弁形成は症状の軽減を図る意味合いが強く、重症例ほど将来的には外科治療が必要となります。

アブレーション治療とは

不整脈には脈が速くなるもの(頻脈(ひんみゃく)性不整脈)と遅くなるもの(徐脈(じょみゃく)性不整脈)があります。アブレーション治療は頻脈性不整脈に対して行う治療です。心臓には電線が張り巡らされており、電気がスムーズに伝わることで、心臓は正常なポンプとして働きますが、例えばWPW症候群では、正常な電線以外に異常な電線があるために頻脈になって倒れたりすることがあります。アブレーション治療では、この不整脈の原因となる異常な電線を焼き切ってしまうことで、根本的に病気を治します。

アブレーション治療の成功率は、WPW症候群の場合で95%、再発率は5%程度です。そのほかの不整脈についても同じような成功率や再発率ですが、複雑な不整脈になると成功率は80%程度まで低くなります。一方、薬物治療も効果がありますが症状をそのときだけ抑える治療なので、薬を中止するとまた症状が起こってしまいます。

小児に対するアブレーション治療

小児期に発症する不整脈の種類やその治療方針は、成人期の不整脈と異なります。小児では、先天性心疾患に伴う不整脈や小児特有の不整脈があることのほかに、体格が小さいこと、これから成長していくこと、学校生活(体育など)があること、その後の人生が長いことなどの特徴があり、経験豊富な専門施設での治療が望まれます。症例によっては、アブレーション治療、薬物治療、外科治療などの集約的な治療が必要な場合もあります。

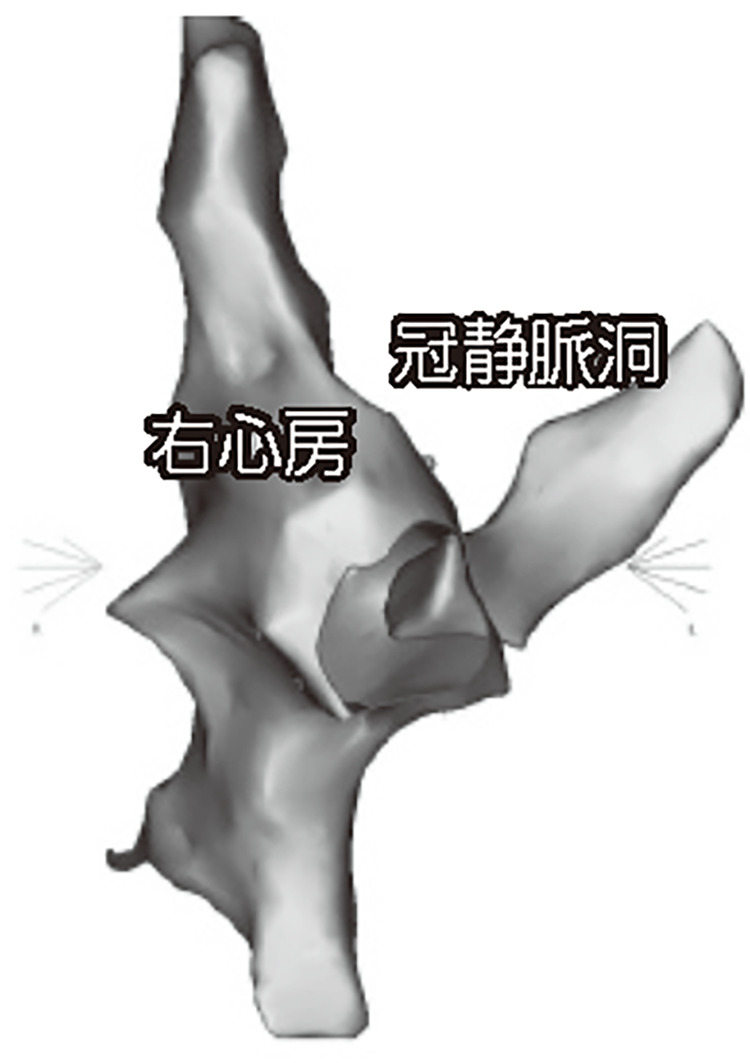

最近では、3次元マッピングシステムの進歩により、複雑な先天性心疾患に伴った不整脈の治療成績が良くなり、レントゲン被曝(ひばく)も低減しています(図4)。これまでは、アブレーション治療はレントゲン被曝が比較的多い治療法の1つでしたが、最近では、わずかなレントゲン被曝で済む症例も増えてきています。

また予防的な治療も行われるようになってきています。WPW症候群は頻拍(ひんぱく)発作や失神、突然死、心機能障害などが生じる病気です。これまでは頻拍発作に対する動悸があるものに対してのみ、この治療が行われてきましたが、最近では症状がなくても、失神や突然死のリスクを評価して、リスクが高い症例には予防的にアブレーション治療が行われるようになってきています。また、これまではフォンタン手術の術後に不整脈が起こっても、カテーテルを進めることができる場所が限られ治療が困難でしたが、最近ではフォンタン手術の前に不整脈が起こりやすいかどうかを評価し、起こりやすい場合には手術の前に予防的に治療するようになってきています。

更新:2024.01.26