大動脈瘤

概要

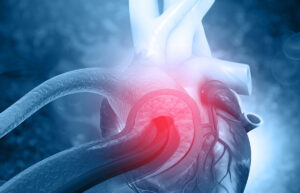

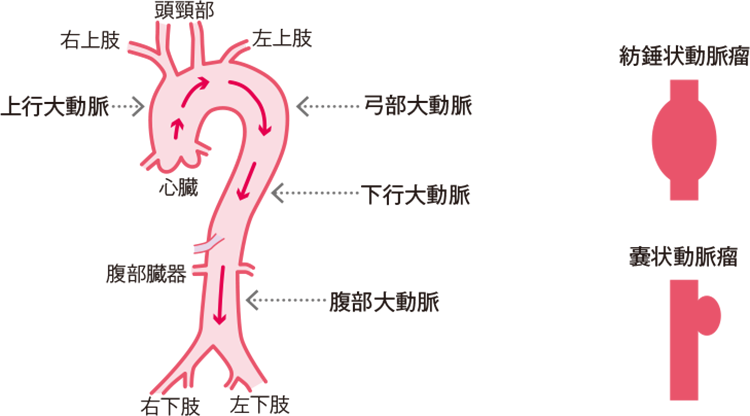

大動脈は人間の血管の中でもっとも太い血管です。心臓から上の頭部に向かい、弓のように曲がって背中側に回りながら下半身に向かい、途中でさまざまな臓器や手足に枝を出すようにして、心臓からの血液を送ります。心臓から上に向かう部分を上行(じょうこう)大動脈、向きを変えて下に曲がっている部分を弓部(きゅうぶ)大動脈、下に向かう部分を下行(かこう)大動脈、横隔膜(おうかくまく)を抜けて腹腔(ふくくう)に入ると腹部大動脈と呼ばれます。

大動脈瘤(だいどうみゃくりゅう)とは、この大動脈にこぶができたもので、こぶができた血管の部分により、それぞれ上行大動脈瘤、弓部大動脈瘤、下行大動脈瘤、腹部大動脈瘤と呼ばれます。横隔膜を挟んで胸部から腹部に連続してこぶができている場合には、胸腹部大動脈瘤と言われます。

大動脈は内膜、中膜、外膜の3つの層からできていますが、この3つの層が一緒にふくらんでしまうのが大動脈瘤の特徴です。膨らみ方の違いでも区別され、大動脈全体が大きくなるものは紡錘(ぼうすい)状動脈瘤、血管の片側だけ膨れるものは嚢(のう)状動脈瘤と呼ばれます。

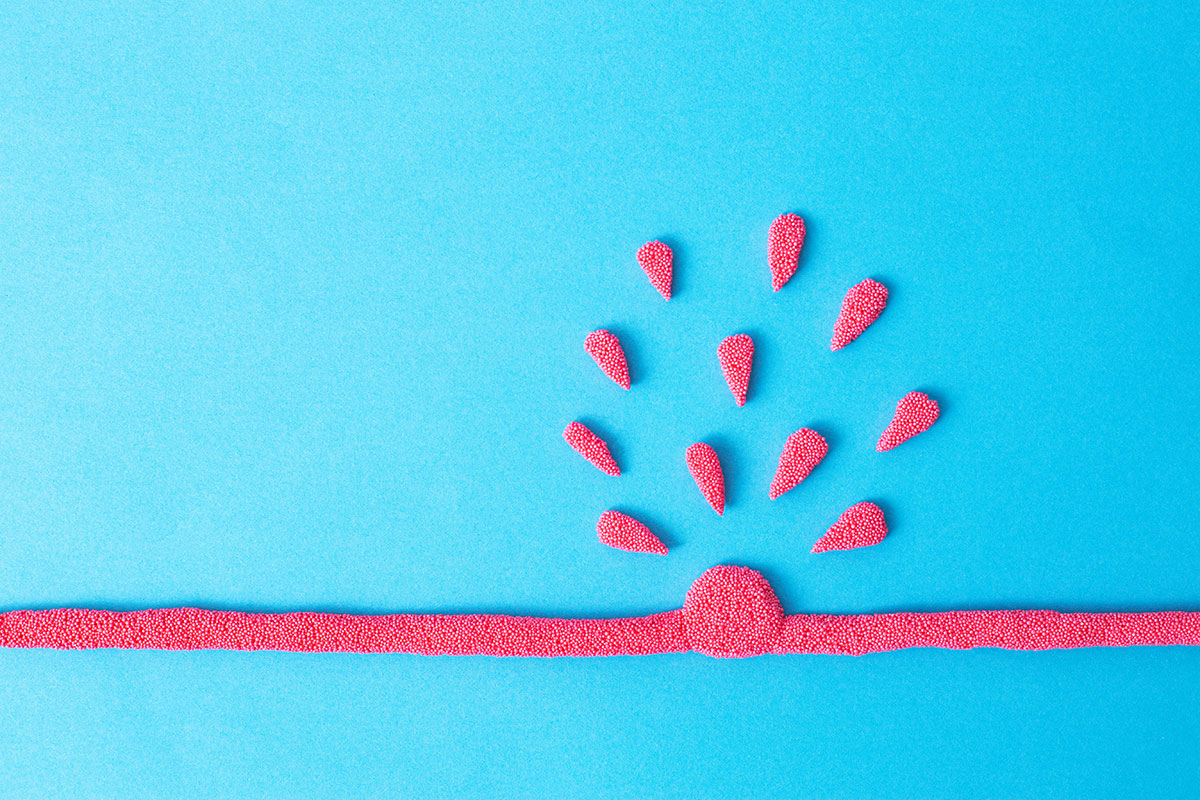

血管の内膜が裂けて血液が流れ込んでしまう状態を大動脈解離といいます。

大動脈瘤の原因

大動脈は心臓から送り出される血液を最初に通す血管であるため、非常に高い圧力を受けています。そのため、動脈硬化を起こして弾力性が失われるなどの要因で血管が弱くなっている部分にこぶができてしまうと考えられています。

また、高血圧、肥満、加齢、喫煙、ストレス、睡眠不足、脂質異常症、糖尿病などさまざまな要因が関係すると見られています。また大動脈瘤ができた人は、その家族もできやすいといわれていることから、家族的・遺伝的な傾向も指摘されています。そのほかには、外傷や感染症、炎症なども原因の一つになるとされています。

大動脈瘤の症状

大動脈瘤ができても、無症状であることが多いとされています。気づかずに無治療のままこぶが破裂し突然死に至って初めて大動脈瘤が明らかになることもあります。

こぶが大きくなると、圧迫感や心臓の拍動が腹部など別の場所で感じられて体の異常に気づくことがあります。また、気管支や食道、肺が圧迫されると咳(せき)や喘鳴(ぜんめい)と呼ばれる喘息(ぜんそく/気管支喘息)に特有の呼吸音、嗄声(させい)と呼ばれるしわがれ声、呼吸困難や胸のつかえなどが起こる場合があります。

もし大動脈瘤が破裂してしまったら、背中や胸、腹部が強烈な痛みに襲われ、血圧が急低下し突然のショック状態に陥ります。

大動脈瘤の検査

ほとんどの大動脈瘤は無症状であるため、定期検診やほかの疾患の検査のために行われた胸部レントゲン検査、超音波検査などで偶然発見されることが多い疾患です。

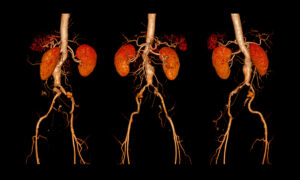

確定診断を行うためには、CT検査やMRI検査などの画像検査により、こぶができている場所や大きさ、血管の状態などを正確に判断して、破裂などの危険性が高いものかどうかを判定します。血管造影検査や超音波検査により、血管の内部の状態や血流の程度を調べることもあります。

大動脈瘤の治療

大動脈瘤の治療は、こぶの大きさによって判断され、破裂して命に関わる事態に至らないように行われるものです。

小さいものであれば薬物などで血圧をコントロールして、こぶが大きくなることを防ぎ、定期的な検査で経過を見ていきます。ただし、いったんできてしまったこぶを薬物で小さくすることや、破裂を予防することはできません。

大動脈瘤が破裂する危険性が高くなる大きさ(胸部で50~55mm以上、腹部で40~45mm以上)であれば、患者さんの状態を慎重に見極めた上で以下の手術を選択することが勧められています。

人工血管置換術

胸、あるいは腹部を切開してこぶを切除し、その部分を人工血管に置き換える方法で、大動脈瘤の標準的な治療とされています。一方で胸部大動脈瘤における手術では、人工心肺装置を使った、患者さんの体に負担の大きい手術となります。

ステントグラフト留置術

カテーテルという医療用の柔らかくて細い管を足の付け根などの血管からこぶのある位置まで進ませ、ステントグラフトという金属製のバネを血管内に留め置き、こぶに血液が流れ込むことを防ぐ治療法です。患者さんにかかる負担は少ないのですが、動脈の壁が傷ついたり、ステントグラフトが詰まったりずれたりする可能性があります。

更新:2025.01.31