発達障害の診療

大阪母子医療センター

子どものこころの診療科 育・療支援部門

大阪府和泉市室堂町

「発達障害」という言葉

近年マスメディアに登場する人が「私は発達障害です」と話される場面を見る機会が増えました。一方で、「発達障害」を持つ人のやりにくさなどもニュースやインターネットなどでよく見るようになりました。最近の研究では、発達障害である人の数は、障害内容にもよりますが人口の数%以上とされています。

国は「発達障害者支援法」を2005年に施行、2016年には一部改正して、発達障害者の支援を乳幼児期から高齢期まで切れ目なく、教育・福祉・医療・労働などが緊密に連携して行うことを謳(うた)いました。これにより積極的に発達障害への支援が進められるようになり、以前に比べて発達障害という言葉を聞く機会が増えています。発達障害は外見で分かる「障害」ではなく、その状態にあることを証明することが難しく、適切な診断や理解と支援が行われることの難しさがあります。そのため、当科で発達障害のある子どもの専門的な診療や相談を希望されることが増えてきています。

発達障害を診る

「発達」のことに気がかりがあり当科に相談に来られたときは、子どもたちを診て何らかの判断をするために、さまざまなことを養育者から聞き、子どもの行動や様子を見ます。まずは、子どもの今の発達はどの段階にあるのかを詳細に尋ねます。生まれてから大人になるまで、さまざまな領域がそれぞれ違った速さで絶えず変化し発達しているため、一番時間をかけて確認しています。

例えば、一般的には子どもが1人で数歩を歩くようになるのは生後12〜15か月ぐらいの時期です。しかしながら、子どもによっては10か月で歩き始めた子もいれば1歳半健診でやっと立てたということもあるでしょう。この一面だけをみれば「発達が早い」や「発達が遅い」となるかもしれません。同じ時期のさまざまな出来てくることをみてみると、歩くだけでなく、言葉を発するようになるでしょうし、おもちゃで遊ぶようにもなるでしょう。発達は子どものさまざまな能力が変化していくことの総称となりますので、そのすべてを確認していくことが診察のスタートとなります。

発達には、子どもにかかわるさまざまな環境が大きな影響を与えます。例えば、親や兄弟姉妹とのかかわり、保育園や幼稚園や学校、課外活動などもそれぞれ発達に影響を与える要因となります。それらの内容も確認していきます。

子どもの発達がどの段階にあるのか、それぞれの領域で確認した後に、その発達が一般的な同年代の子どもと比較して同じくらいなのか、ずれているのかを検討します。場合によっては、子どもの発達の段階を確認するために検査を行うことがあります。

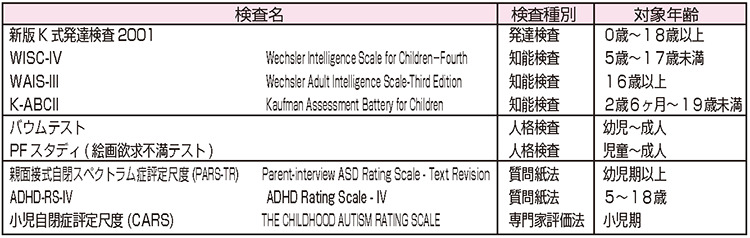

発達障害を診断できる検査手法は残念ながらありませんが、検査によっては診断に大変有用なものが多くあります。当センターで実施している検査の1例を「表1」に示しています。子どもの発達を養育者から確認し、その発達の内容や程度によって検査を選択します。検査は短いもので20〜30分、長いもので1時間以上かかるものもあります。検査項目は子どもの発達段階によって必要な内容が変わりますので、検査の種類や行う時期を慎重に検討し実施しています。

前述の要因や検査などを総合的に判断して、子どもの発達の状態を判断することになります。その過程において何らかの発達障害の診断に至ることがあります。

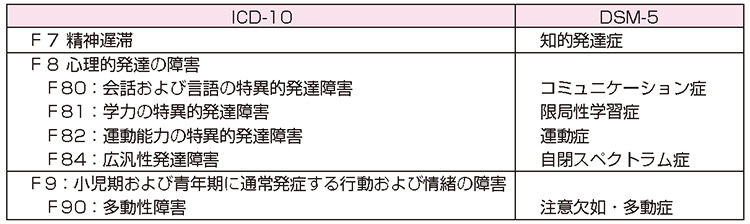

発達障害の種類(表2)

一般的に発達障害といえば自閉スペクトラム症を指すことが多いかもしれませんが、ほかに注意欠如・多動症、限局性学習症、運動症、知的発達症などもあります。ここでは、私たちがよく診る2つの発達障害について少し詳しく説明します。

*ICD-10精神および行動の障害DCR研究用診断基準(中野允文、岡崎祐士、藤原妙子訳)医学書院(東京)1994

*DSM-5精神疾患の分類と診断の手引き(高橋三郎、大野 裕監訳)医学書院(東京)2014

当科でよく診る2つの発達障害

自閉スペクトラム症

1943年にアメリカの児童精神科医カナーが自閉的障害児として症例報告してから、いろいろな名称が使われてきました。自閉症、アスペルガー症候群、広汎性(こうはんせい)発達障害など区別して診断されていましたが、すべてを含めて自閉スペクトラム症といわれるようになりました。

自閉スペクトラム症と診断される子どもの数は、研究により差はありますが、世界的に人口の数%程度いるとされています。男子が女子より診断される数は多く(4対1程度)、約半数の子どもは知的発達症などのほかの診断名はつきません。原因はまだよく分かっていませんが、先天的な脳機能の問題であると考えられています。

特徴は「社会性の質的障害」「コミュニケーションの質的障害」を中心として、「イマジネーションの質的障害」「感覚過敏」「緊張病様エピソード」「フラッシュバック」などがみられます。社会性の質的障害とは視線の合い難さ、人見知りのなさ、友人関係を作るのが苦手、場の空気が読み取り難い、共感性が乏しいなどがあります。コミュニケーションの質的障害とは、言葉の発達の遅れや特有のイントネーションを用いること、画一的な言葉や不適切な言葉の使用、表情やジェスチャーなどの言葉以外のコミュニケーションの難しさなどが挙げられます。イマジネーションの質的障害とは、目に見えないことや他者の考え方を想像することの難しさ、興味や見立て行為の少なさや幅の狭さが挙げられます。ほかに、痛みに鈍感であることや特定の音を拒絶するような感覚過敏なども特徴的です。

診断は、幼少期からこれらの症状が継続してみられることを、養育者からの発達の聞き取りと、子どもの行動の様子を観察して行います。PARS–TRのような聞き取り質問紙で特徴を聞き取ることもあります。診断の参考として発達検査や知能検査などを行うこともあります。

治療は、子どもの発達の特徴にあわせた理解の仕方や対応の方法を一緒に考えていくことになります。応用行動分析、TEACCH(Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Children)プログラム、ソーシャルスキルトレーニング(SST)、作業療法や言語療法など、子どもの特徴を踏まえて利用することをお勧めしています。時には薬物療法を行うこともありますが、あくまでどうしても改善できない難しい問題が起こったときの対処方法となります。

注意欠如・多動症

20世紀初頭、小児科医スティルが知的能力には問題がないのに道徳的な行動が難しい子どもを報告してから研究が盛んになり、いろいろな呼び方を経て、現在は注意欠如・多動症(ADHD)と呼ばれています。

注意欠如・多動症と診断される子どもの数は、研究により差はありますが、世界的に人口の数%程度いるとされています。男子が女子より診断される数は多い(2対1)といわれ、最近は大人になってから診断されることが増えています。

今では、脳の神経回路の一部がうまく働かない(前頭前野を含む神経回路の神経伝達物質の不足)ことが原因の1つであると考えられています。病名に表されているとおり「不注意」「多動」、そして「衝動性」の大きく3つの特徴を有しています。

不注意は注意の持続困難、話を聞かない、課題を最後までやり遂げられない、順序立てた活動が苦手、ものをなくす、気が散りやすいなどがあります。多動は、そわそわ・もじもじする、離席、走り回る、静かに活動できない、じっとしていない、多弁などがあります。衝動性は話を最後まで聞かない、順番を待つことができない、人の邪魔をするなどです。

これらのうちのいくつかが就学する前から長期間みられていて、日常生活において生活を困難にする状態が複数の場面で長期間続いていると、ADHDと診断されます。ADHD-RS-Ⅳのような質問紙を用いて子どもの行動の特徴を聞き取ることもあります。日常生活を養育者から、また幼稚園や保育園、学校などに在籍している子どもであれば、園や学校の先生に生活の様子を聞いて診断の参考にすることもあります。

治療は本人の特徴にあわせた環境調整が基本になります。ADHDの子どもたちは環境の刺激により不注意や多動の症状が強くみられます。また、その症状により注意されやすく、自尊心や自己肯定感の低下を引き起こし、攻撃的な行動に至ることもあります。そのため、不必要な刺激を減らして集中しやすい環境作り、子どもへの理解を深めるさまざまなプログラム(ペアレントトレーニング)、子どもが自身の特徴にあったやり方を身につけていくソーシャルスキルトレーニングなどが行われます。その上で、子どもによっては薬物療法を選択することがあります。今は「メチルフェニデート」「アトモキセチン」「グアンファシン」「リスデキサンフェタミン」を中心として、子どもの症状やその程度などに応じて薬物を選択しています。いずれも脳機能がうまく働いていない部分を補助するものと考えられています。しかし子どもによっては副作用が出ることがありますので、状態に注意を払いながら処方しています。薬物療法は、それ単独での効果は限られます。あくまで環境調整・心理社会的支援を行いつつ薬物を利用することが大変望ましいと考えています。

更新:2024.01.26